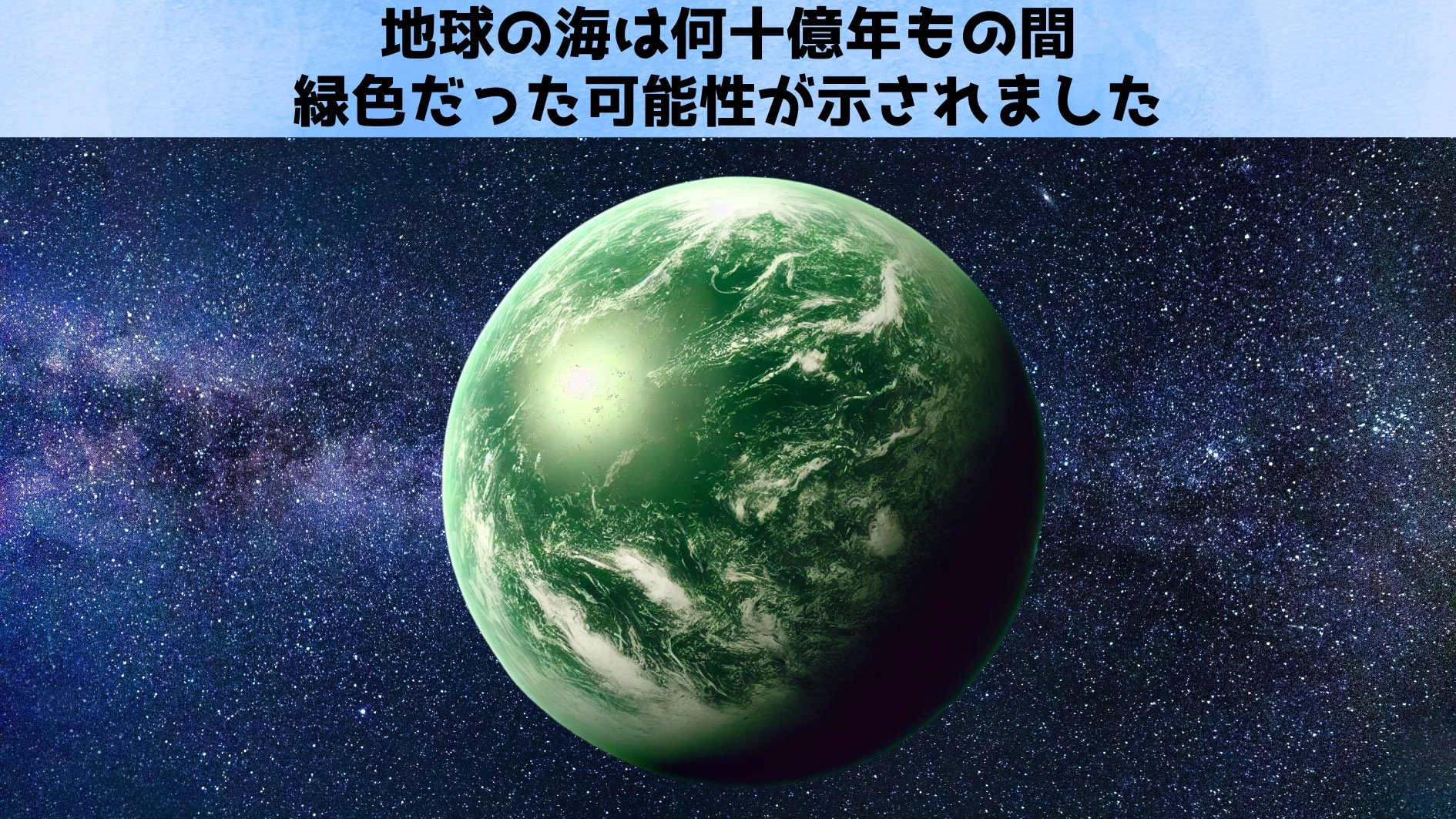

古代海が緑色に見えた証拠

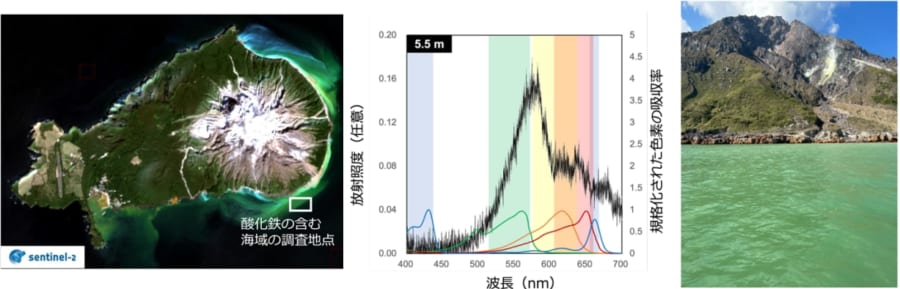

研究チームはまず、海洋中の鉄濃度と光の波長ごとの吸収率を数値シミュレーションし、太古の海でどの程度緑色の光が生き残ったかを理論的に検証しました。

シミュレーションの結果、酸素が乏しい状態で存在する二価の鉄(Fe(II))が三価の鉄(Fe(III))へと酸化される際、海水中には微細な酸化鉄の粒子が漂うようになることが示されました。

これらの粒子は紫外線や青い光を効率よく吸収し、水自体が赤い光を吸収するという性質とも相まって、最終的に海中では緑色系の光が相対的に優勢になると分かったのです。

次に、理論で示された「緑色の光しか届かない環境下でも生物は光合成できるのか」を確認するため、研究者たちはシアノバクテリアを用いて実験を行いました。

クロロフィルに加えてフィコビリン系色素を持つ菌株と、そうでない菌株とを比べたところ、緑色光の波長帯のみを照射した条件ではフィコビリン色素を備えた菌株のほうが圧倒的に成長率が高いことが分かりました。

これは、もし太古の海が緑色の光に満ちていたならば、そうした色素を持つ生物が自然選択を受けて有利に繁栄した可能性を支持する結果です。

さらに、モデルや実験だけでなく、現代の類似環境として日本の薩南諸島・硫黄島近海も調査されました。

ここでは海底の熱水活動によって供給された鉄が酸化され、浅い水深でも酸化鉄粒子が多いおかげで、波長スペクトルは「緑色優勢」となる部分が確認されたのです。

そこで採取されたシアノバクテリアを分析すると、実際にフィコビリン系の色素を多く持ち、緑光を効果的に利用している形跡が見られました。

このように、数値シミュレーション・培養実験・現地調査を組み合わせたアプローチによって、「かつて地球の海が緑色だった」という仮説は、より一貫性のある理論として強化されたのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)