実験室で可視化された真空崩壊

「真空崩壊」を研究するうえで多くの物理学者が目指してきたのは、実際の宇宙ではなく、もっと小さな系で“泡の生成”を再現することです。

本物の宇宙スケールで危険な現象が起きるわけではありませんから、あくまで「似たような仕組み」を実験室で観察し、そこから宇宙論のヒントを得ようというわけです。

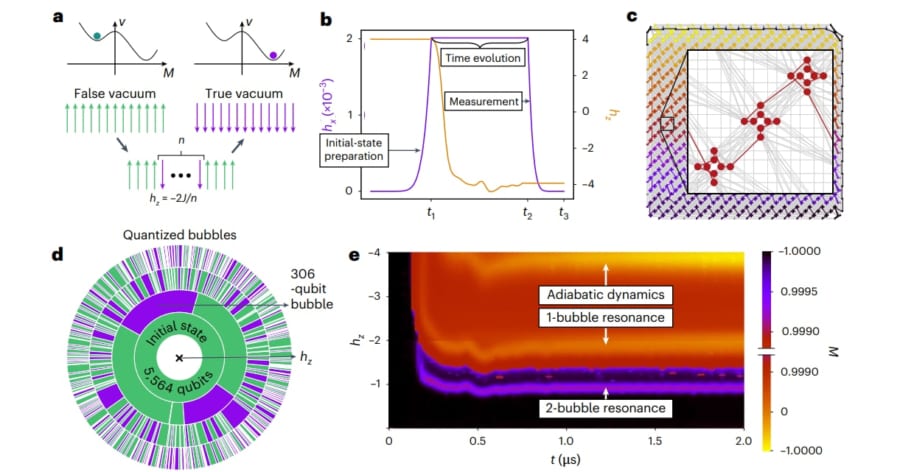

今回注目されているのが、5,564個もの量子ビットを備えた量子アニーラ―という特殊な装置を使った「ミニチュア宇宙シミュレーション」です。

まず、研究者たちは全ての量子ビット(スピン)が“上向き”になっている初期状態を用意し、その後、磁場の方向を反転させることで“下向き”がエネルギー的に有利になる設定を作り出しました。

たとえるなら「これまで安定だった上向きワールドが、一瞬で不安定になり、今度は下向きが安定(真の真空)になった」という状況です。

すると、量子ビットが上向きから下向きへと変化する領域が“小さな泡”のように、ポツポツと現れ始めます。

さらに時間を置くと、この泡が周囲に広がり、大きな塊(クラスター)へと発展していく様子が観測されました。

一見すると、ただ「上向きのビットが次々と下向きになっていく過程を眺めているだけ」のようにも思えますが、違います。

ここに量子力学特有の繊細な現象が隠れています。

たとえば、泡が形成されるためには、単にエネルギーを下げるだけでなく、境界面(ドメインウォール)を作るコストやスピン間の相互作用が微妙に影響し合う必要があります。

そして、量子の揺らぎによって特定の大きさの泡が優先的に作られたり、泡同士が衝突して別のサイズに変化したりするメカニズムが、まさにこのデータから読み取れるのです。

実験では、泡の生成と膨張が「離散的(飛び飛び)のサイズ」で起こることが確認され、複数の泡がぶつかるときの相互作用も理論と矛盾なく再現されました。

これまでの物理の理論では「一定のエネルギーバランスを満たす大きさ」ごとに泡が作られやすい、と予測されてきましたが、まさにその通りの現象が目の前の量子ビットから得られたデータに表れたわけです。

さらに、泡が大きくなるには隣り合った泡と“やり取り”をする必要があったり、小さな泡は移動しやすいけれど大きな泡にはなりにくい――など、複雑な振る舞いもはっきり映し出されています。

もし現実の宇宙で“真空崩壊”が本当にどこかで始まったなら、こうした量子レベルのトリガーから誕生したバブルが光速近くの速さでみるみる膨れ上がり、星々や銀河さえのみ込んでしまうかもしれません。

わずかな違いで安定を保っているかに見える広大な宇宙が、一瞬にして別の相(真の真空)に塗り替わってしまう――今回の実験結果は、まさにその驚くべきシナリオの“縮図”を目の前に示しているともいえるでしょう。

これらの結果は、真空が崩壊するときに起こる「最初の一滴」のような泡の生成から、複数の泡がどう広がり合うかまで、実験室スケールで直接追いかけることに成功したことを示しています。

理論的には長い間想定されていたメカニズムが、量子ビットの反転という目に見える形で初めて観測され、泡同士が衝突して形や大きさを変えていくダイナミクスまでも把握できるようになりました。

こうした観察から得られる知見は、従来の理論をさらに発展させる糸口となり、宇宙論だけでなく量子物理の基礎研究にとっても大きな意味を持つと期待されています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)