マントルに届くまで地面をどんどん掘り続ける!

「マントル到達チャレンジ」は1958年に「モホール計画」という名前で、研究者と技術者が手を取り合って始まりました。

どんどん深く穴を掘っていけばマントルに到達し、地球の中身を採集して調べることができるはずです。

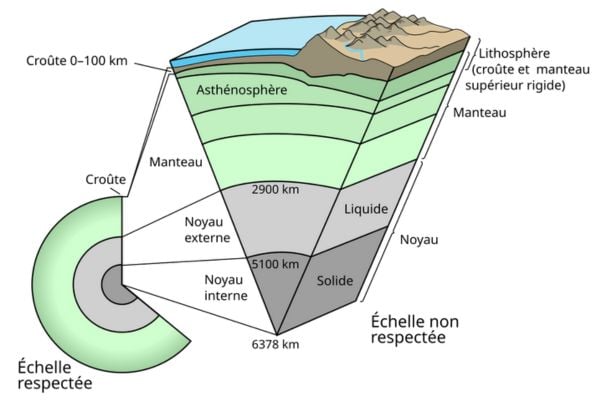

地殻からマントルまでの距離ですが、これは地上からだと大陸の地下約40km。とても深いです。しかし海底からだと6kmということがわかっています。

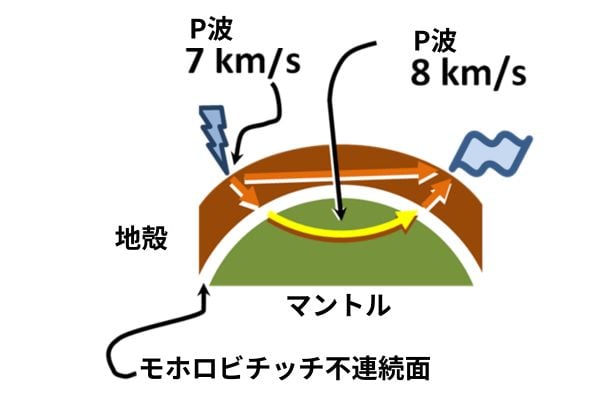

地震波の伝わる速度は地殻とマントルでは違っていて、地震波が地殻通り抜けてマントルへ入ると急に速くなるため、地震波の速度が変わるところが地殻とマントルとの境界というわけです。

これはクロアチアの地質学者、モホロビチッチ博士が発見したことにより、その境界は「モホロビチッチ不連続面(モホ面)」と呼ばれています。単に「モホ」と呼ばれることもあります。

掘るなら地表ではなく海底ですね。

こうして「マントル到達チャレンジ」は1961年にはアメリカが世界で初めて、海底を掘り進むことにチャレンジしました。

ところで、マントルへ向けてどんどん掘り進んだ結果、「モホ面を突き破ったらどうなるんだろう」と思いませんか?

あの図で見たオレンジ色の、湧き上がるマントルから灼熱のマグマが吹き上がってくるのではないだろうか?と恐れていませんか?

思い出してください。マントルは固体なんです。

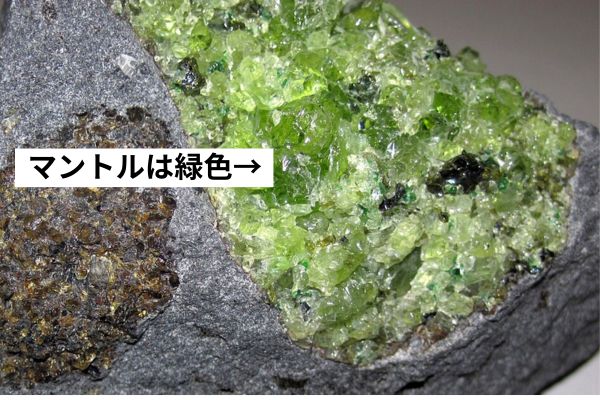

しかも、濃いオレンジ色ではなく、綺麗な緑色です。

地震波には横波のS波と縦波のP波があります。P波は固体・液体・気体のいずれでも伝わるのですが、S波は固体しか伝わりません。実はマントルの中はS波が伝わるため、マントルは固体であることがわかるのです。

ドロドロのマグマじゃなくてよかったですね。

では、どうして緑色?

これは火山の噴火で出た噴出物を調べた結果、マグマが上昇する時にいわば削り取って一緒に上がってきたマントルの一部がかんらん岩であることがわかっているからです。

かんらん岩は緑色の鉱物です。宝石として通用するクオリティのものはペリドットと呼ばれます。8月の誕生石ですね。つまり、マントルは綺麗な緑色なのです。

何なら私たちは綺麗な宝石の上で暮らしているといってもいいかもしれません。

比較的新しい地球内部の図では、マントルは赤ではなく緑で表されています。

もちろん、これがわかる前でも、マントルへ到達することは地球科学で最も挑戦的な課題の一つでした。

そのため「モホール計画」が進行したのですが、1966年に終焉を迎えます。1961年に始まったアポロ計画との資金獲得競争に敗れたのです。

つまり、お金がなくなってとん挫したんですね。残念過ぎます…

地球から月までの距離は約38万kmです。そして海底からマントルまでは6km。それなのに、マントルは月より遠いところになってしまいました。

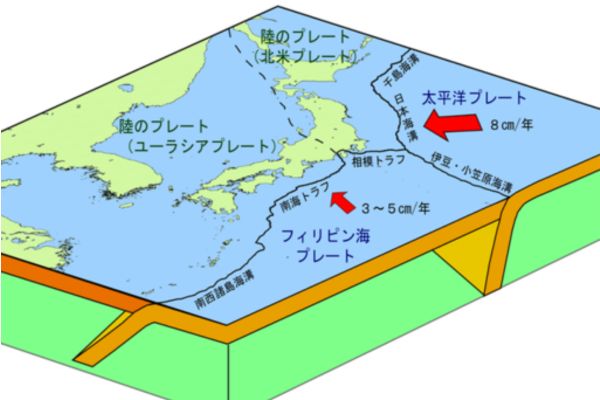

しかし、「モホール計画」はアホほど穴を掘り続けていただけなのでは決してなく、「プレートテクトニクス理論」創成に役立つなど、地球科学に大きな貢献をしました。

とはいえ掘った最大深度は海底下で2111m。これが限界だったのです。マントルまではまだ遠い道のりです。

この限界は予算だけでなく、掘削方法にありました。

ドリルパイプを直接海中に降ろして掘削する方法では、次第に穴が埋まってしまい、それ以上掘り進むことができなくなってしまったのです。

そこで、日本でも新しい技術を導入した深海掘削船の開発が必要ではないかということになりました。

日本、「マントル到達チャレンジ」へまさかの参戦!

まあ、そこは国際協力の下でということで、「深海地球ドリリング計画(OD21)」がスタートしました。

この計画の主役は地球深部探査船「ちきゅう」です。より高性能にということで、「モホール計画」ではうまくいかなかった掘削の方法が大きく変えられ2005年に建造されました。

「ちきゅう」はライザー掘削と呼ばれる技術を用いています。これはドリルを守るように二重になったパイプが覆い、掘った穴が圧力で崩れることを防いでいます。また、パイプには「泥水(でいすい)」が注入され、掘削で出た岩石の破片を海中に逃すことなく船上へ運ぶ構造のため、貴重なサンプルを得ることもできます。

「ちきゅう」は水深2500mの深海底から地殻を掘り進めはじめ、海底下7000mまで掘り抜く性能を持っています。

マントルまで掘る気まんまんの仕様!

マントルまではまだ到達していませんが、既に世界各地で掘削を始めています。より深く掘り進めるドリルの開発が待たれますね。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)