集中力を奪う“常時オン社会”

皆さんも経験があるように、人間の集中力には限りがあり、使い続けると次第に低下していきます。

長時間勉強した後にボーッとしたり、注意が散漫になるのは、脳の「集中する力」が疲れて弱くなっているからです。

この現象は、心理学では「選択的注意疲労(ディレクテッド・アテンション・ファティーグ)」と呼ばれています。

これは、脳がたくさんの情報を処理しすぎて、まるでオーバーヒートしたような状態です。

私たちの脳は使い続けると集中力が落ちるため、定期的に休憩してリセットする必要があります。

ところが近年では、私たちは「脳を休ませる暇」すらなくなってきています。

昔は、バスを待っているときや列に並んでいるときなど、何もせず退屈な時間が日常にありました。

そうした“暇な時間”は、脳がスイッチオフできる大切なタイミングだったのです。

しかし今は、スマートフォンなどの影響で退屈を感じることが少なくなりました。

通知やSNSなどの刺激的な情報が常に流れてきて、脳を休ませるすき間がなくなっているのです。

このように脳がずっとオンの状態では、注意力を回復することができず、やがて「注意力疲れ」が慢性的に起こってしまいます。

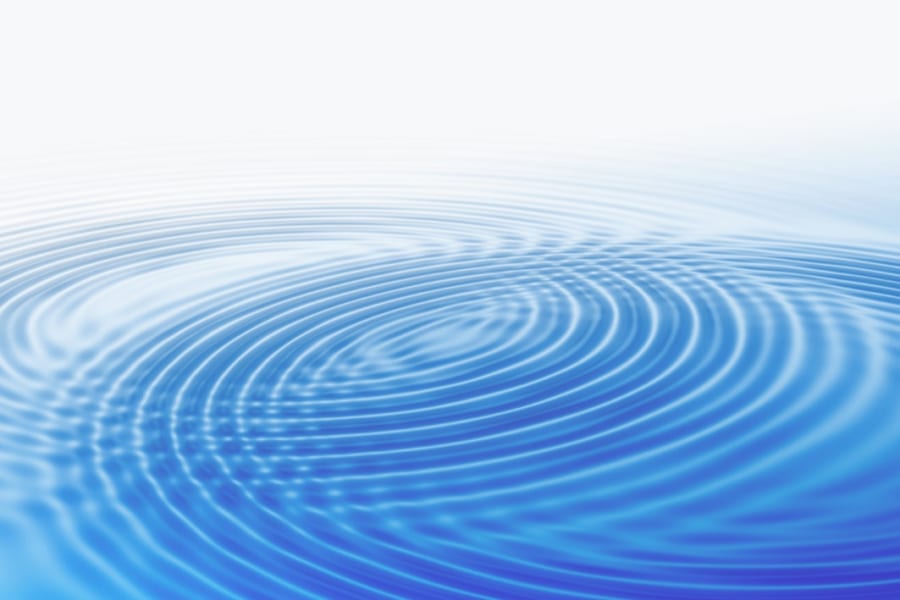

そこで注目されているのが「注意回復理論(Attention Restoration Theory, ART)」です。

これは1980年代に心理学者のカプランたちが提唱した考え方で、「自然の中で過ごすこと」によって疲れた注意力が回復するとされています。

自然の中では、わざわざ集中しなくても、風景やせせらぎの音が自然に注意を引きつけてくれます。

つまり、都会やスマホのようなデジタル環境では必要になる「意図的な集中(トップダウン処理)」から解放されて、「受動的な注意(ボトムアップ処理)」に切り替わることで、脳が休息モードに入るというわけです。

自然の中を歩いたり、風景を眺めたりする時間は、使いすぎた脳を整える“メンテナンス時間”になります。

過去の研究では、森の中を歩いたり、自然の写真を見るだけでも注意力が回復することが報告されています。

しかし今回紹介された研究は、本物の自然ではなく、没入感のある自然の映像を使った点が新しいのです。

さらにその映像を使って、同じ自然の環境でも「課題を与えるか」「何もしないか」などを変えて、脳の使い方の違いが注意力の回復にどう影響するかを比較しました。

これまでの研究では、「自然と都市の違い」や「運動をするかどうか」など、いろいろな要素が同時に変わってしまうことが多く、どの要素が本当に効果を出しているのかはっきりしませんでした。

今回の研究では、「自然の環境自体がもたらす回復効果」と、「その中で意図的な課題をこなす場合の影響」とを分けて調べることを目的としています。