湿地に浮かぶ青い炎、その謎を解く鍵は「泡の電気」だった!

古くから世界各地の湿地帯や墓地では、夜になると青白い火の玉が揺らめくという目撃談が伝わってきました。

日本では「鬼火」や「狐火(きつねび)」、欧米では「ウィルオウィスプ」と呼ばれ、昔から不思議な現象として語られています。

かつて人々はこれを妖怪や幽霊の仕業だと信じ、恐れてきました。

暗い森や湿地で、理由もなく青白い光る火の玉を見れば、確かに怖く感じることでしょう。

しかし、現代の科学者たちはこの怪奇現象を解明しようと研究を進めてきました。

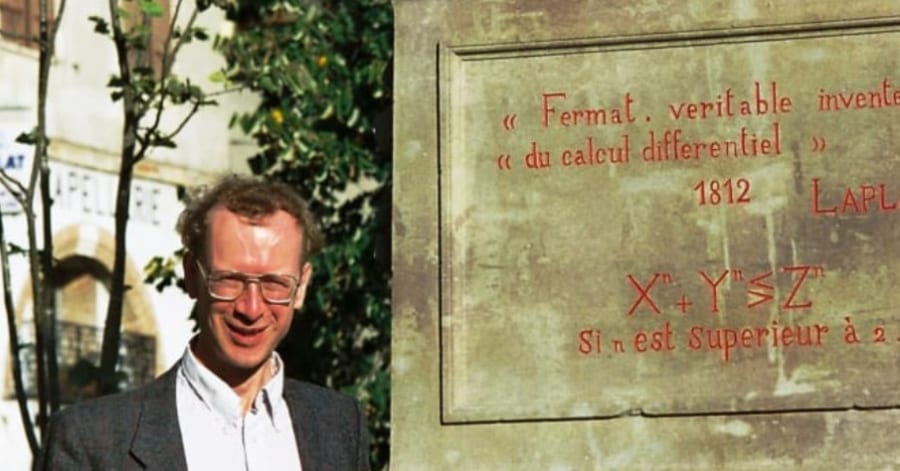

19世紀ごろから、鬼火は湿地に溜まった「メタン」というガスが燃えているのではないかと考えられてきました。

メタンとは、湿地や沼地の中で植物が腐ったときに発生する可燃性ガスです。

このガスがゆっくりと低温で燃える現象を、科学者たちは「冷炎(れいえん)」と呼んでいます。

冷炎は普通の火と違い低温で燃え、ゆらゆらと青白く光ります。

こうした特徴は鬼火の目撃情報とよく一致しますが、一つ大きな問題がありました。

メタンは本来、簡単には燃えません。

燃え始めるには「活性化エネルギー」と呼ばれる高いエネルギーが必要で、自然に燃えるには100 kcal/mol以上もの熱がなければなりません。

湿地や墓地のような常温の環境で、自然にそこまで高い熱やエネルギーが発生するとは考えにくかったのです。

科学者たちはこの矛盾を解消しようと、これまでさまざまな仮説を立ててきました。

例えば、リン化水素(ホスフィン)が自然発火してメタンに引火する説や、静電気のような火花が引火の原因になるという説もありました。

しかし、どの説も決定的な証拠がなく、鬼火の正体は長らく謎のままでした。

そんな中で、近年注目されてきたのが「マイクロライトニング」という現象です。

マイクロライトニングとは「極小の稲妻」、つまり非常に小さな電気の火花のことです。

ザレ教授らの研究チームは、以前、極小の水滴同士の間で自然に小さな火花(スパーク)が起き、周囲の空気と反応して発光する現象を発見しました。

なぜ水滴が火花を起こせるのかというと、小さな水滴の表面には電気(静電気)が溜まりやすく、丸い表面(曲率が高い)ほど強い電場が生まれやすくなるからです。

電気を帯びた水滴同士が近づくと、外部から電気を加えなくても自然に火花が生じ、周囲の空気を化学反応させることができます。

ここで研究者たちは新たな疑問を抱きました。

水滴で火花が起きるなら、泡でも同じことが起こるのではないか。

もし沼地で発生した泡にも自然に電気がたまり、小さな火花が飛ぶとすれば、その火花が湿地のメタンに火をつけて、鬼火のような冷炎を生み出すかもしれません。

「泡の放電」こそが鬼火の謎を解く鍵になるのではないか――。

こうした大胆な仮説を実験で確かめるため、研究チームは新たな挑戦を始めました。

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![ニンテンドースイッチ2 / Nintendo Switch 2 専用 スヌーピー ケース (ブラック, ニンテンドースイッチ2専用) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/31KV8sDIOWL._SL500_.jpg)