味を変える必要がある? 大豆の“青臭さ”の正体と文化のギャップ

日本では、豆腐や豆乳などの“豆らしい風味”は親しみのある味として受け入れられています。

一方、欧米ではこの風味が「不快な香り」「青臭い」とみなされることがあり、豆乳や豆腐の普及を妨げる要因となってきました。

もちろん、単なる文化の違いだけでなく、個人差も大きいはずです。

日本人でも大豆が苦手だと感じる人は、特に「大豆の青臭さ」が気になるかもしれません。

では、この「豆の青臭さ」そのものはどのように生じているのでしょうか。

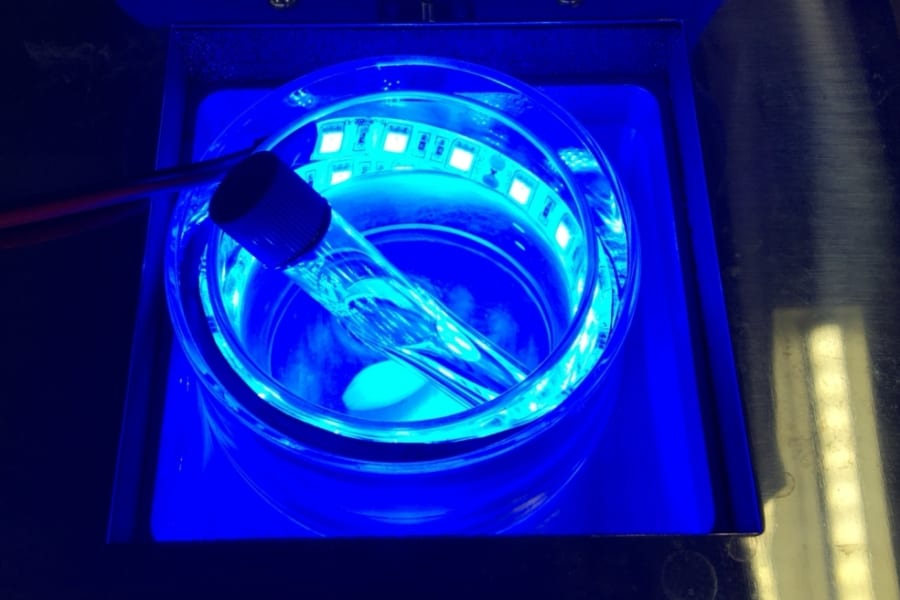

大豆に豊富に含まれる多価不飽和脂肪酸は、「リポキシゲナーゼ(LOX)」という酵素の働きで分解される際、「ヘキサナール(hexanal)」をはじめとする20種類以上の揮発性化合物が生じます。

ヘキサナールはごく微量でも“刈りたての芝生”のような青臭さを感じさせ、これが豆乳や豆腐の独特の香りの主な原因となります。

大豆の細胞が傷ついたり、水に浸してすりつぶしたりすると、酵素が一気に脂質と反応し、大豆特有の“豆臭さ”“青臭さ”が強まるのです。

つまり、これらの成分に対応すれば、大豆の「青臭さ」を抑制できます。

そして研究者たちは、「どうすれば豆特有の青臭さを抑えたマイルドな風味の大豆ができるか」を追求してきました。

その方法の一つは脂質組成を変えることです。

高オレイン酸・低リノレン酸の大豆(HOLL)は酸化しにくく、「不快な風味」の原因にもなりにくいとされます。

もう一つはリポキシゲナーゼ自体を持たない品種(LOX-null)を育種すること。

また、消化不良を起こしにくい、難消化性オリゴ糖を減らした大豆(ULRFO)も開発されています。

そして研究チームは、これらの改良大豆の味や香りを実際に検証しました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)