湿地の不思議な「鬼火」、その鍵は泡の微小な稲妻にあった

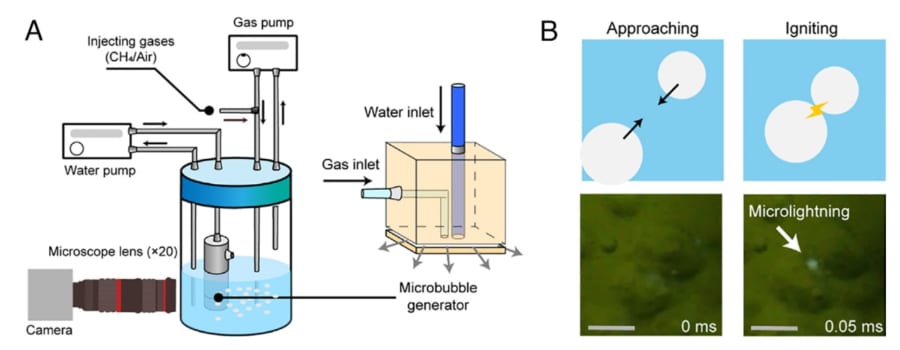

研究チームがまず取り組んだのは、実際の湿地のような環境を小さな水槽の中に作り出すことでした。

そのために透明な水槽を使い、底に細い管(ノズル)をセットして、そこから「マイクロバブル」と呼ばれる非常に小さな泡を次々と作り出しました。

この泡の大きさは、私たちが普段目にする普通の泡よりもずっと小さく、直径は数百マイクロメートル級(図のスケールバーで示された150マイクロメートル)という非常に小さなものです。

作り出した泡の中には、メタンという燃えやすいガスと空気の混合気体を入れました。

泡は軽いので水槽の底から上に向かってゆっくりと浮かび上がります。

この泡が浮かび上がる様子を、研究者たちは特殊な高速度カメラで細かく撮影し、さらに「フォトダイオード」と「光子カウンター」と呼ばれる特別な光検出器を使って、目に見えないほど微弱な光も逃さず記録しました。

さらに、その光がどのような種類の光かを調べるため、「分光計」という装置を使い、光の波長(光の色の違い)まで詳しく分析しました。

また、泡が浮かんでいる間の水の温度変化を測る温度センサーや、実験の前後で泡から放出された気体を「質量分析計(MS)」という機械で詳しく調べるなど、様々な角度から実験を進めました。

実験の結果は驚くべきものでした。

泡が密集して浮かんでいるところで、泡同士の間に本当に「小さな稲妻」のような放電が起こったのです。

高速度カメラの映像では、隣り合う泡の間でわずか0.05ミリ秒(5万分の1秒)だけ小さな青い閃光が確認できました。

これはまるで、水中で豆粒ほどの稲妻がピカッと光ったように見える現象でした。

この微小な電気の火花(マイクロライトニング)は、泡の表面に溜まった電気が強く引き合ったことで起こったものと考えられます。

さらに詳しく分析すると、この微小な放電現象はメタンを含まない「空気だけ」の泡でも起こっていました。

つまり泡の表面に溜まった電気はガスの種類に関係なく自然に放電できることを示しています。

次に泡の中にメタンを入れると、光の量も放電の回数もはっきりと増えました。

これはメタンがあることで泡の放電によって誘発される化学反応が増えたためと考えられます。

具体的には、メタンが激しい熱を伴わずに着火される反応(非熱酸化)が起きた証拠なのです。

さらに、泡から放たれた光を分光計で詳しく調べると、紫外線に近い330〜370ナノメートルの波長の光が見つかりました。

この光は、メタンが燃える途中で一瞬だけ生じる特別な化学物質(ホルムアルデヒドやヒドロキシルラジカルなど)が出す光と一致しています。

また、水槽の温度を記録すると、メタン入りの泡が浮かんでいる時だけ水温がほんの少しですが確実に上昇しました。

さらにガス分析では、泡が浮かび終わったあと、最初に入っていたメタンと酸素の量が減って、燃焼の結果として生じる二酸化炭素が増えたことも明らかになりました。

つまり泡の表面で起きた電気スパークが、まさにメタンを実際に酸化させて熱や光を出す「冷炎」を起こしていたという、明確な証拠が得られたのです。

言い換えると、実験室の中の小さな泡の間で起きたこの微小な稲妻現象こそが、鬼火という謎めいた現象のメカニズムの一端を実際に再現してみせたことになります。

水中の泡が起こした小さな放電は、幽かではあるけれども確かに青白い炎を生み出したのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)