赤いシマシマは「2つの星が接近した記録」だった

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影したのは、約5600光年の距離にある連星系「WR140」です。

WR140はウォルフ・ライエ星(WR星)と大質量星(O型星)から成り立っており、はくちょう座に位置しています。

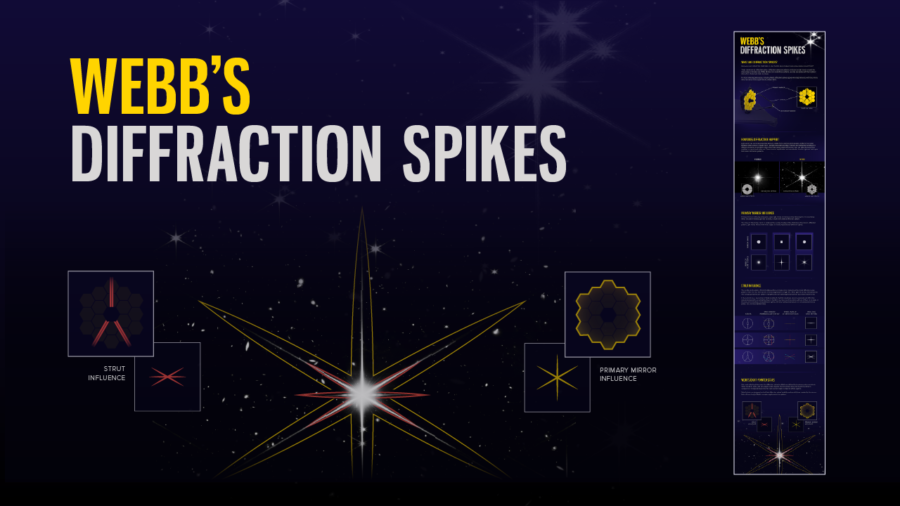

そして画像には「交差する光の筋」と「同心円状に広がる光の波紋」が映っており、まるで魔法のエフェクトのようです。

この「交差する光の筋」は、「回折スパイク」と呼ばれており、WR140がもたらした光の形ではありません。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の副鏡を支える梁によって生じる「光の回折」が原因であり、WR140に限らず、他の天体を撮影した場合でも同じ光の筋が見えます。

ところが、同心円状の赤い光は「本物」であり、その特殊な波紋はWR140を取り巻く星雲なのだといいます。

しかし、一体どうして星雲が縞模様になっているのでしょうか?

WR140はウォルフ・ライエ星(WR星)と大質量星(O型星)の連星系であり、それぞれの星が動画のような楕円軌道を描いています。

そして2つの星が十分に接近したとき、それぞれの星から放出される恒星風(恒星表面から噴き出すガス)が衝突し、恒星で生成された元素(炭素など)による凝縮した塵(ダスト)を発生させます。

この炭素の塵は、2つの星から届く紫外線を吸収し、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、赤外線の波長で観測可能な熱を放射します。

連星系WR140の公転周期7.94年であるため、この観測可能な濃い星雲は約8年ごとに発生し「樹木の年輪」のような「同心円状の光の波紋」となるのです。

Nope, I don’t know what this is. Some kind of spiral nebula around WR140. I’m sure we’ll find out more later.

h/t to @yuvharpaz & @JWSTPhotoBot pic.twitter.com/ukenoIXrnj

— Judy Schmidt (@SpaceGeck) August 29, 2022

画像では約20のリングが連なって縞模様を形成しています。

これはつまり、20回の「連星の接近」があった証拠と言えます。

1つのリングの形成は公転周期の8年を意味しているため、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の画像には、約160年分の「塵の波紋」が記録されていることになるのです。

魔法のように美しいシマシマは、「8年ごとに出会える2つの星の記録」でした。

なお今回の観測は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)に所属する天文物理学者ライアン・ラウ氏ら研究チームが依頼したものであり、現在は論文の準備中です。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)