星にも“サイズ制限”がある──はずだった

「星にはサイズの限界がある」という話を聞いたことがあるでしょうか。

実際、宇宙にある星の大きさは無限に大きくはなれません。

星は自分自身の重力でガスを引き寄せることで大きく成長しますが、あまりに重くなると、自らの明るさが放つ強烈な光(放射圧)によって周りのガスを吹き飛ばしてしまいます。

言ってみれば、成長しすぎた星が「強すぎる光のシャワー」で自然とダイエットされるようなものです。

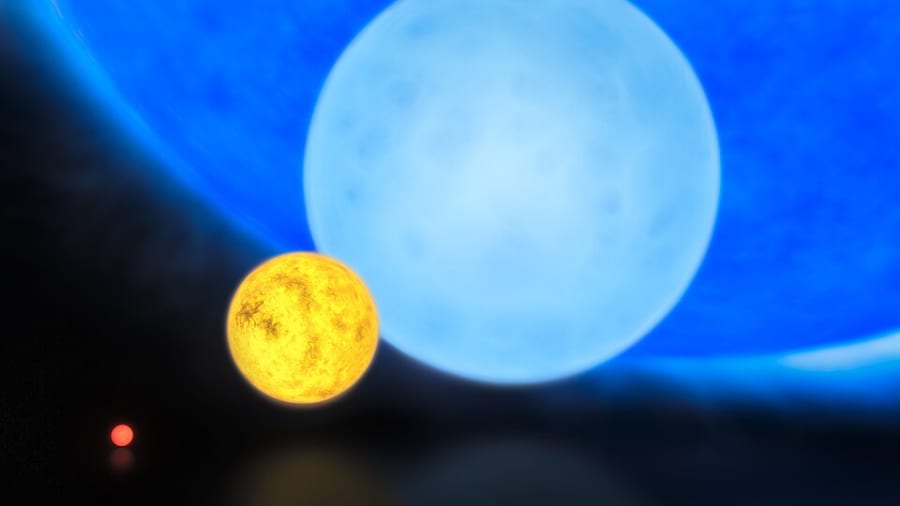

実際、私たちの住む天の川銀河の中心から約100光年のところにある若い大質量星団(アーチェス星団)を詳しく見たところ、130太陽質量を超える星は1つも見つかりませんでした。

この観測結果を元に、多くの天文学者は「星の質量の上限は太陽の100数十倍程度だろう」と考えてきました。

少なくとも私たちの近くの宇宙では、ごく少数の候補を除けば、それ以上大きな星はほとんど確認されていないのです。

(※ただ天の川銀河ではなく大マゼランクモに目を向けると、太陽質量の300倍太陽質量とされる「R136a1」と呼ばれる例外的な怪物星が存在していることが知られています。なお2022年の解析では170~230倍とする控えめな結果も得られています)

ところが最近の研究では、この常識が初期宇宙の特殊な環境では通用しないかもしれない、という興味深い可能性が浮上しています。

宇宙が生まれて間もないころ、まだ銀河も星もない真っ暗な空間に、最初の星たち(初代星)が誕生しました。

これらの初代星は、宇宙の始まりに作られた水素やヘリウムというシンプルな材料(原始ガス)だけからできています。

今の星には酸素や炭素などの重い元素(金属)が含まれているのですが、初代星にはそれがありません。

じつは重い元素が少ないと、星はとても大きく成長できると考えられています。

そのため初代星は、現代の星よりずっと巨大で、理論モデルによっては「太陽の数百倍から数千倍もの質量」に達した可能性があるのです。

コラム:初代星はなぜ巨大で短命だったのか?

初代星が生まれたころの宇宙には、水素とヘリウムしかありませんでした。酸素や炭素、鉄のような重い元素は、まだ一つも作られていません。この“超シンプルな材料”が、初代星を巨大にするもとになりました。ガス雲が星になるとき、よく冷えたガスは細かくバラバラに分かれて、小さな星のタネをたくさんつくります。いまの宇宙には重い元素やちりが混ざっていて、ガスがよく冷えるので、太陽くらいか、もう少し大きいくらいの星がぽこぽこ生まれます。ところが初代星の材料は、水素とヘリウムばかりで冷えにくいガスでした。そのため、ガスはあまり細かく割れず、「ひとつの塊」が最初からケタ違いに大きくまとまってしまったのです。さらに、星が成長を止めるための「ブレーキ」も弱くなっていました。星は大きく明るくなると、自分の光の押す力で、周りのガスを吹き飛ばしてしまいます。これが成長のストッパーになります。しかし重い元素やちりが少ないガスは、光を受けてもなかなか効率よく押し出されません。言ってみれば、本当は止めたいのに、ブレーキの利きが甘くて、ガスが星にどんどん流れ込み続けてしまう状態です。その結果、初代星は太陽の何百倍、何千倍という、とんでもないサイズまで太り放題で成長できたと考えられています。では、なぜ短命だったのでしょうか。ここで効いてくるのが「燃やし方」です。星は、中心部で核融合という反応を起こし、軽い原子をくっつけてエネルギーを生み出しています。質量が大きい星ほど重力が強く、中心の圧力と温度が高くなります。その結果、核融合の勢いはぐんと増し、星はものすごい明るさで輝きます。つまり、巨大な星ほど“エンジンがハイパワー”なのです。そして巨大な体を支えるために常にエンジン全開で光り続け、その代償として、わずか数百万年ほどで燃料を使い切ってしまったと考えられています。宇宙の年齢が約138億年であることを思えば、これは「一瞬で走り抜けた命」と言っていいスケールです。こうして初代星は、巨大であるがゆえに短命という、極端な生き方をしました。長く静かに燃えるよりも、最初からフルスロットルで走り抜ける選択をしたのです。

とはいえ、こうした超巨大な初代星の姿を私たちは直接見ることはできません。

そのかわりに、彼らが宇宙にまき散らした窒素や酸素などの元素が、銀河のガスの中に「足跡」として残っています。

太陽の8倍以上のような重い星は寿命が尽きると「超新星爆発」という大爆発を起こす場合が多く、自らの内部で作り出した重い元素を宇宙空間にばらまきます。

こうした元素は宇宙の歴史の中で蓄積されていくため、「星が作った元素の痕跡」を銀河の中に探すことができます。

つまり、星は消えても元素の割合という「化学の足跡」が残るのです。

この「初代星の足跡探し」が、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の登場によって大きく加速しています。

JWSTは2021年に打ち上げられた最新の宇宙望遠鏡で、特に赤外線の観測に優れています。

赤外線とは人間の目には見えない光で、宇宙の果てのかすかな光を捉えることができます。

例えば130億光年も離れた銀河を観測すると、130億年前の宇宙の姿を見ていることになります。

なぜなら光が地球まで届くのに130億年もかかるからです。

JWSTがまさに観測したのは、「ビッグバンから数億年から10億年しか経っていない頃」に誕生した、初期宇宙の極端に若い銀河たちでした。

ところが、これらの銀河から届く光のデータ(スペクトル)を詳しく分析したところ、予想外の事実が判明しました。

なんと、その中には本来はほとんどないはずの重元素(金属)が異常に多く含まれている銀河が見つかったのです。

宇宙誕生後わずか数億〜10億年の頃に、なぜこんなに多くの重元素が存在するのか?

重元素というのは、星が誕生してから死ぬまでに少しずつ蓄積されるもので、本来は何世代もの星の寿命を経て増えるものです。

たとえるなら、まだ小学生なのに大学の教科書を持っているような「場違いな成熟」でした。

中でも特に注目されている銀河が「GS 3073」と呼ばれる銀河です。

JWSTによる観測では、約127億光年彼方(赤方偏移z=5.55、宇宙が生まれて約10億年後)のGS 3073にあるガスには、窒素という元素が異常に多く存在することがわかりました。

窒素は星の中で作られる元素の一つで、通常はもっと少ない割合で存在します。

しかしGS 3073では、窒素が周囲の酸素に対して異常なほど多く、他の銀河ではまず見られないほどでした。

天文学者たちはこの窒素過多を説明するために、様々な可能性を検討しました。

たとえば、星が何度も生まれては死ぬこと(複数回の星形成)や、特殊な巨大星(ウォルフ・ライエ星)が強烈な風で元素を吹き出したケース、一般的な超新星爆発なども検討されました。

しかし、それらどのシナリオでもGS 3073の極端な窒素過剰をうまく説明できませんでした。

そこで、研究者たちはある大胆な仮説を考えました。

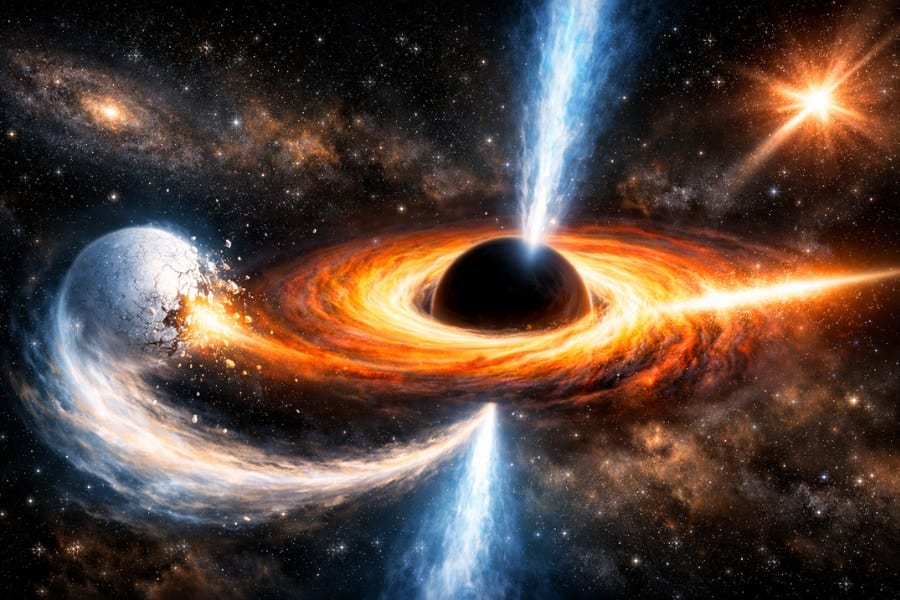

もしかすると、この銀河には私たちがこれまで観測したことのない、理論的上限を遥かに超えた「超巨大な星」が存在したのではないか、という可能性です。

もし本当にそのような星が存在したとすれば、それは宇宙史上最大級の「モンスター星」だったことになります。

果たして、そんな星が本当に実在しうるのでしょうか?

そして、もし実在したなら、一体どれほど巨大で、宇宙にどんな影響を与えたのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)