背中のポケットで「共生細菌」を匿う

ラグリア・ビロサ(以下、L. ビロサ)には、多種多様な細菌が共生していますが、中でも「バークホルデリア(Burkholderia )属」の細菌は、繁殖の成功にとって絶対に欠かせません。

L. ビロサの卵や幼虫は、感染症に対して脆弱です。

そこでメスの母親は、卵巣近くの腺からバークホルデリアを放出して、産んだばかりの卵に塗りつけます。

バークホルデリアは、抗菌作用を持つポリケチド化合物を生成するため、卵や幼虫の感染症を防いでくれるのです。

ところが、その共生関係が進むうちに、バークホルデリアは、L. ビロサの中で安楽な生活を送ることに慣れてしまい、自発的に動く能力を失ってしまったのです。

運動するための遺伝子や細胞構造も今ではほとんど失われており、自らの生存もL. ビロサに依存しています。

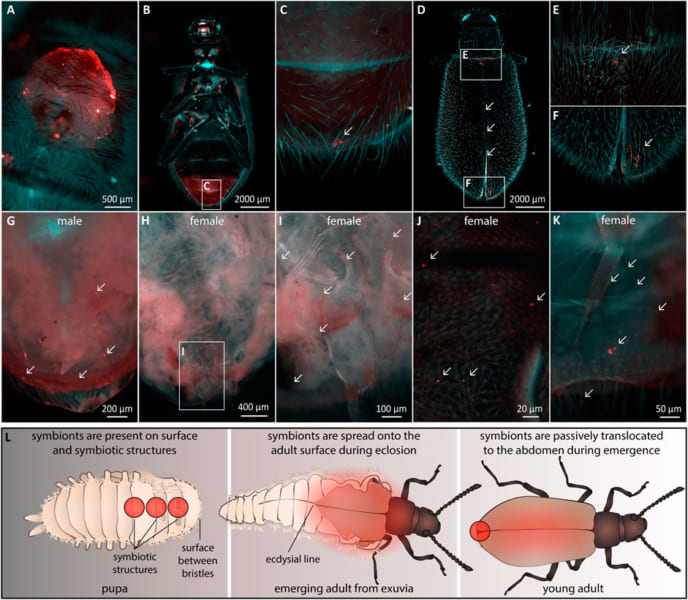

そこで研究チームは、動けなくなったバークホルデリアが、L. ビロサの変態中にどのような運命をたどるのかを追跡しました。

まず、母親によって卵に塗布されたバークホルデリアは、約6日の間、卵の表面に露出したまま、卵にとって有害なバクテリアや菌類を撃退し続けます。

そして、幼虫が孵化すると、バークホルデリアは、幼虫の背中にある3つのヒダの中に集められるのです。

ヒダはまるでポケットのように機能し、バークホルデリアを保護していました。

また、研究者によると、ヒダにある腺細胞の分泌物がバークホルデリアの栄養源になっているといいます。

さらに、この背中のポケットは、幼虫が蛹に変態する中でも維持されていました。

蛹化する過程で、外皮がどんどん固くなるのですが、ヒダの形は残され、その中にバークホルデリアも匿われていたのです。

このとき、蛹の中身からバークホルデリアは検出されなかったため、体内には移動していないことが確認されています。

その後、L. ビロサは成虫として羽化を開始しますが、不思議なことに、ヒダ中のバークホルデリアは、成虫の腹部先端(生殖器部分)にそっくりそのまま移動していたのです。

チームはこれを検証すべく、バークホルデリアと同サイズ(幅1.0μm)のポリスチレン製蛍光ビーズを発育中の蛹に付着させ、脱皮時の移動プロセスを可視化しました。

すると、ほとんどのビーズが、蛹の脱皮線に沿って後方に移動し、最終的には、成虫の腹部先端に集まったのです。

しかし、これと並行して、興味深い事実も発見されました。

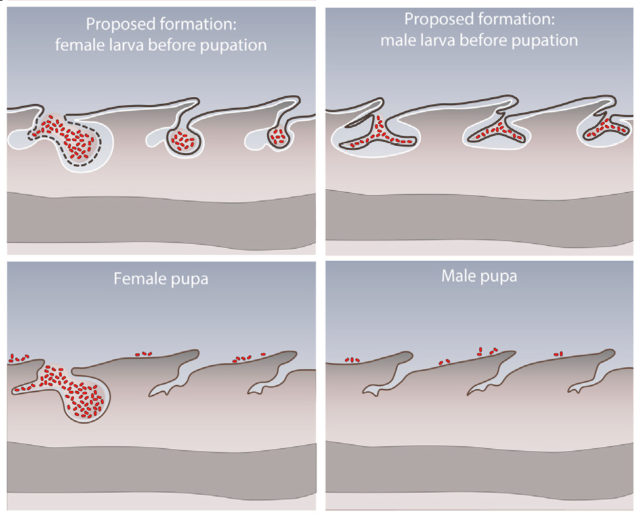

それは、ここまで述べてきた変態中のバークホルデリアの保護と移動が、メスでしか見られなかったことです。

そもそも幼虫の段階で、背中のヒダの大きさがオスでは小さく、バークホルデリアの数もメスよりずっと少なくなっていました。

さらに、その傾向は蛹の段階でより顕著になり、オスの蛹には、もはやヒダのポケット部分がほぼなくなり、バークホルデリアも激減していたのです。

こちらの図を見れば、それがよくわかります。

研究者いわく、これはバークホルデリアが主に、卵を感染症から守ることに特化しているからです。

考えてみれば、バークホルデリアが背中のポケットに入った時点で、幼虫や蛹の健康維持のためにはほとんど働かなくなります。

次にバークホルデリアが必要となるのは、メス親が卵に塗布するときです。

これを踏まえると、なぜバークホルデリアがオスで少なく、メスで多いのかが理解できるでしょう。

研究主任の一人で、コペンハーゲン大学(University of Copenhagen)のラウラ・フローレス(Laura Flórez)氏は「成虫の段階でバークホルデリアを保持しておく目的は、次の世代への受け渡しを成功させるためでしょう」と説明します。

また、ヨハネス・グーテンベルク大学マインツのレベッカ・ヤンケ(Rebekka Janke)氏は「バークホルデリアの生物学的な重要性が、宿主をして、変態時に細菌を保護するための構造(ポケット)を進化させた可能性が高い」と述べています。

共生細菌は、子孫繁栄を願って受け継がれる”贈りもの”だったようです。

「セミはなぜ何年も土の中で過ごすのか?」昆虫の特殊な進化の裏に潜む秘密【ナゾロジー×産総研 未解明のナゾに挑む研究者たち】

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

つまりその細菌の遺伝子は母方のものを受け継ぐと言うことなのですかね。

てことは、次は細菌が昆虫をメス化させるホルモンを分泌するようになる番ですね

これが数千万年後にバークホリデリアはミトコンドリアみたいに細胞内に取り込まれて、抗生物質を生産するだけの器官になるのですね。