500℃以下の低温の火で炙っていた可能性

ヒト属がいつから火を使った料理を始めたかという問題は、1世紀以上にわたって多くの議論がなされてきました。

単純に火を使っただけの証拠であれば、少なくとも150万年前のアフリカで、ホモ・エレクトス(Homo erectus)が燃やした木炭が見つかっています。

しかし、食べ物を加熱した確かな証拠を見つけるのは非常に困難でした。

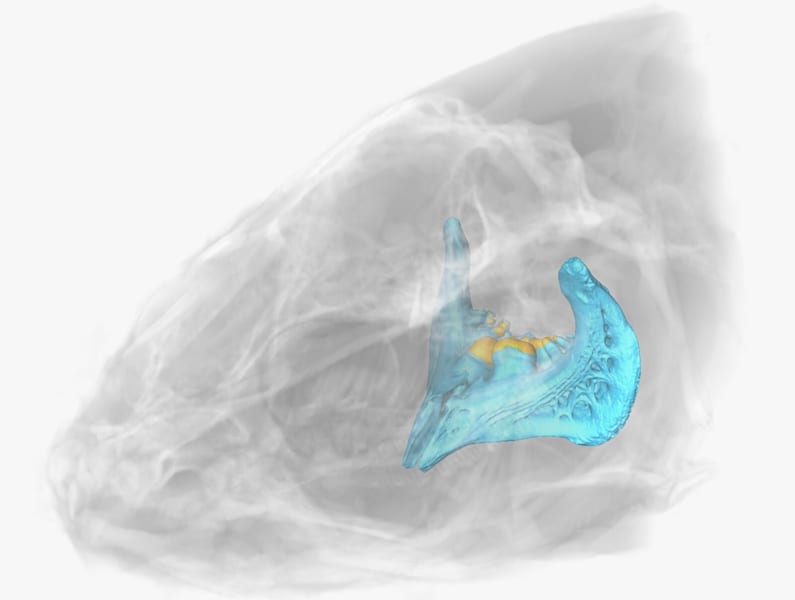

今回の研究では、イスラエルのゲシャー・べノット・ヤーコブ遺跡で大量に出土した魚の歯が調べられました。

具体的にはコイ科の大型魚類の咽頭歯で、貝殻などの硬い食べ物をすりつぶすのに使われます。

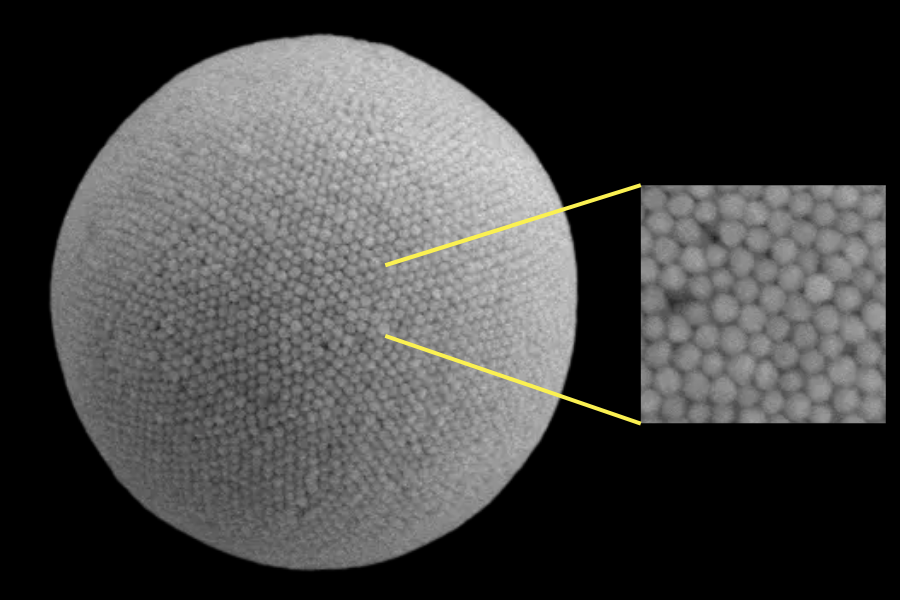

歯のエナメル質を形成する結晶(熱にさらされると大きくなる)の構造を調べたところ、この魚が加熱調理に適した温度にさらされた証拠が得られました。

化学的手法を用いた分析の結果、200〜500℃の温度に当てられていたことが判明したのです。

タバコの温度が大体700〜800℃、ローソクの火が約1400℃ですから、この温度は決して高くありません。

しかし、魚にしっかり火を通すのには適した温度であり、魚が火の元から程よい距離で炙られたことを意味しています。

NHMのイェンス・ナヨルカ(Jens Najorka)氏は「魚が正確にどう調理されたかは分かりませんが、高温の火にかけられた形跡がないため、魚が生ゴミや燃焼材料として火に投げ込まれたわけではないことは確かです」と説明します。

また、魚の歯が見つかった場所からは、火をおこすために使用したと見られる焦げた火打ち石も見つかったという。

ゲシャー・べノット・ヤーコブ遺跡は、更新世(約258万〜1万年前)の中期に当たる約78万年前の遺跡であることから、火を使った調理の証拠としては、最古の記録を大幅に更新することとなりました。

78万年前といえば、現生人類(ホモ・サピエンス)やネアンデルタール人もまだ登場していません。

研究者は、この加熱調理を行ったヒト属は更新世に生きていたホモ・エレクトスの可能性が高いと推測しています。

また、ここで加熱調理されたコイ科の魚は同遺跡のすぐ北側に位置する、今はもう存在しない古代フラ(Hula)湖で獲られたものと見て間違いないとのこと。

採集された歯の化石は、大型のコイ科2種(Luciobarbus longicepsとCarasobarbus canis)に偏っており、中には全長2メートルに達するような巨大コイの種も含まれていたといいます。

研究主任のイリト・ゾハール(Irit Zohar)氏は、次のように話します。

「遺跡から見つかった大量の魚の遺骨(ほとんど歯)は、当時のヒト属が頻繁に魚を食べていたことを意味します。

この新しい発見は、先史時代のヒトの生活にとって、魚が重要な食材であったこと、調理のために火をコントロールする能力を持っていたこと、そして魚を加熱してから食べることの利点を理解していたことを示すものです」

また研究チームは、生食から加熱された食物を食べるようになったことが、ヒトの発達と行動に劇的な変化を起こしたと指摘します。

加熱されたものを食べることは、生食とは違い、食物の分解と消化に必要なエネルギーを大幅にカットできます。

それによって、腸以外の身体システムの発達が促されたと考えられるのです。

さらに、生で食べる食材を探し、すぐに消費しなければならない日々の生活から解放され、火を使った効率的な食習慣や社会システムが構築されたかもしれません。

火の発明は、多方面に多大なる影響を及ぼし、ヒトを大きく飛躍させました。

今回の発見は、その飛躍が予想よりずっと早く起こっていたことを示唆しています。

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)