・外界が色あせて見える知覚変化で現実感がなくなる脳の仕組みが発見された

・ドーパミン受容体密度が高い人ほど、色あせて見える場合に特定の脳領域が活発に

・現実味が感じられない離人症などの精神疾患の解明や治療への応用が期待される

国立開発法人量子科学技術研究開発機構の研究で、外界が色あせて見える知覚変化により、現実感がなくなる脳のしくみが発見されました。

「世界が色あせてみえる」「現実感がない」と感じたことはないでしょうか? これは「現実感消失症」と呼ばれる主観的な感覚の異常で、健常者でも一時的に経験することがあります。研究者たちはこれまで調査されることが少なかった現実感消失の感覚について、そのメカニズムを探りました。

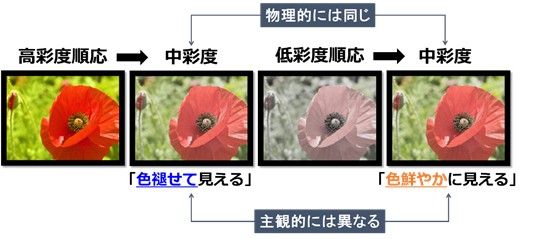

研究では、fMRIで被験者14名の脳活動を計測しながら、同じ画像で「色あせて見えるとき」と「色鮮やかに見えるとき」で現実感が変化するか、また脳の活動に変化を生じるかを調査。

まず、1つの画像の彩度を、高彩度から中彩度、また低彩度から中彩度に変化させます。そして被験者には、直前に見た画像の影響によって同じ中彩度の画像でもそれぞれ色あせて見える場合と、色鮮やかに見える場合を作り、その現実味を評定してもらいました。

被験者の回答の結果から、中彩度の画像が色鮮やかに見えるときに比べて、色あせて見えるときは現実味が低下することがわかりました。

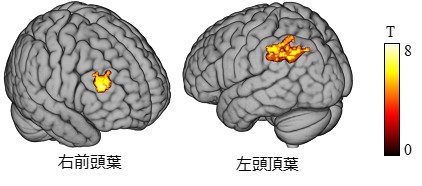

また画像を見ているときの被験者の脳の活動から、線条体のドーパミン受容体密度が高い人ほど、色褪せたと感じる時に前頭葉と頭頂葉の神経活動が高くなることが初めて示されました。

線条体はドーパミンを受け取る役割があり、前頭葉は意思決定や認知制御、頭頂葉は視覚や聴覚など感覚情報の統合処理に関わっているといわれています。

つまり、ドーパミンを受け取る受容体の密度が高いと、色あせて見えると錯覚したとき、視覚や認知機能に関する脳の神経活動が高くなるということになります。

今回の研究結果から、現実味のなさが続く離人感・現実感消失症などの解離性障害群が脳の病気として認識され、発症時の脳のメカニズムの解明や治療などへつながることが期待されます。

小説などでもよく描かれる「世界が色あせる」現象は、脳のしくみが関わっていました。そしてこれらの脳のしくみは裏返せば、私たちが見えているものをどのように現実として捉えているかを示すものでもあります。よって「現実とは何か」という哲学的問いへに対しても、脳科学の立場から解明することにつながるでしょう。

via: 日本医療研究開発機構 / translated & text by ヨッシー

関連記事

https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/10417

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)