ロボットのボディ素材を「溶かす」方法とは?

ソフトロボットを自己消滅させる最も現実的な方法は、ボディを溶かすことです。

しかしそれを実現する上で最大のネックは、ソフトロボットのボディ素材に使われる「熱硬化性エラストマー」にあります。

エラストマーとはゴムのような弾性を持つ高分子のことで、ソフトロボット分野で大いに活用されている素材です。

エラストマーには、熱を加えても軟化しない「熱硬化性エラストマー」と、熱を加えると軟化し、冷やすとゴム状に戻る「熱可塑性エラストマー」があります。

特にシリコーンを原料にする熱硬化性エラストマーは、その優れた伸縮性や加工性、耐久性により、ソフトロボットのボディ素材のスタンダードとなっています。

しかし熱硬化性エラストマーは、強固に架橋された高分子のネットワーク構造をしており、300℃までの熱や化学薬品に耐えることが可能です。

そのため、自己消滅の機能を持たせるためのボディ素材には向いていません。

一方で、熱可塑性エラストマーは熱によって簡単に軟化しますが、この場合の軟化は、高分子をつなぐ鎖が断ち切れるのではなく、距離が伸びているだけなため、完全な自己消滅とはなり得ません。

例えるなら、チョコレートが熱で溶けたところ冷えればまた固まってしまうのと同じことで、これを消滅や分解できたとはいえません。

打開策を発見!

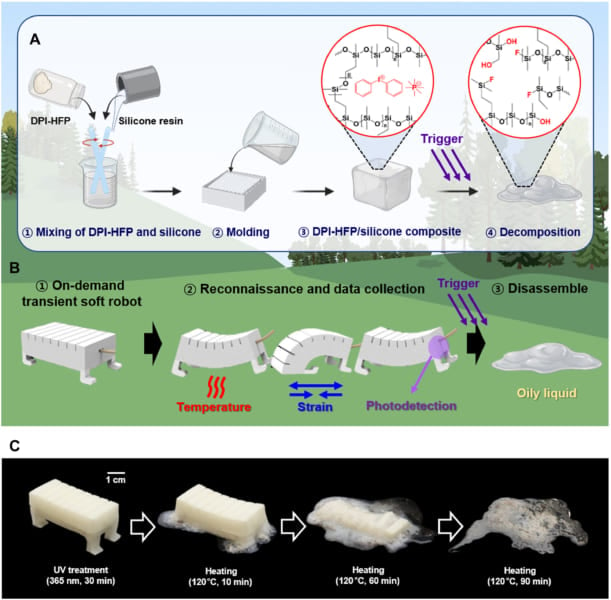

そこでチームはこれらの難点を解決すべく、紫外線にさらされるとフッ化物を放出する物質(DPI-HFP)をシリコーン樹脂に調合する方法を考案しました。

フッ化物が放出されると、高分子のネットワークは伸びるのではなく、切断され始めます。

このDPI-HFPとシリコーンの複合材料であれば、シリコーンが持つ弾性と加工性を保ちながら、紫外線をトリガーとして、高分子をつなぐ鎖を断ち切り、完全にボディを溶かすことができるというのです。

実証テストでは、液体状のDPI-HFPとシリコーン樹脂を型に流し込み、60℃で30分間硬化させて、4つ足の生えた消しゴムのようなソフトロボットを作成しました。

ロボット内部には熱や紫外線、電気信号を受け取るためのセンサーを搭載しており、そこに信号を送ることでバネのような歩行運動ができます。

ただ今回はボディ素材の自己溶解に焦点が当てられているので、この歩行運動はとても洗練されたものとは言えません。

それでも実験では優れた柔軟性と弾性が示され、このボディ素材がロボットの運動に向いていることが確かめられました。

そして問題の自己溶解プロセスです。

チームはまず、紫外線(365nm)を30分間与えて、フッ化物の放出を開始させ、高分子ネットワークの結合を切断していきます。

次に120℃の熱を内部のヒーターで発生させて、自己溶解のプロセスを促進させました。

その結果、2時間ほどで見事にロボットのボディは回復不能な状態で溶けて、後にはフッ化物の性質による「油性の液体」だけが残されたのです。

液体の中には細かな電子部品が残されていますが、もはや使用できる状態にはありませんでした。

チームはソフトロボットの運動を可能にするボディ素材を保ちながら、自己消滅の機能を持たせられた点で、非常に大きな成功を収めたと報告しています。

この研究はまだまだ実証段階であり、このロボットもすぐに実用できるようなクオリティにはありません。

しかし今回の”溶けるボディ素材”をベースとすれば、将来的には、より洗練された自己消滅ロボットが作れるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)