古代の文献では「青色」という単語が存在しない

ウィリアム・グラッドストンは古代ギリシャ人の叙事詩を分析するなかで、奇妙な事実に気が付きました。

古代ギリシャ時代の文章では「ワイン色の海」「ワイン色の牛」「緑色のハチミツ」など色彩の表現について奇妙な表現をしており、特に青色を意味する単語が全く見られなかったのです。

そのためグラッドストンは大著『ホメロスおよびホメロスの時代研究』を書き上げる際に、その最後に「古代ギリシャ人の色彩感覚が異常である」ことを指摘する、小さな章を加えました。

この発見をきっかけに、色覚を巡る大論争がはじまります。

というのも、同じような色覚の奇妙な表現が、キリスト教の「聖書」やバラモン教とヒンドゥー教の聖典と知られる「ヴェーダ」にも存在することが発見されたのです。

たとえばヘブライ語で書かれた聖書にも「恐怖で顔が緑に変わった」という表現が登場し、インドのヴェーダは天空の描写が至る場所にあるにもかかわららず「空の青さ」については一度も書かれていません。

同様の青不足はイスラム教のコーランにもみられることが判明します。

なぜ古代の人々は青や緑の描写が変なのでしょうか?

まず最初に登場した説は、叙事詩を書いた作者が色弱だったとするものでした。

あのニーチェも「古代ギリシャ人色弱説」を支持したと言われています。

しかし問題となる色彩表現は古代ギリシャの叙事詩だけでなく聖書やコーランなど複数の異なる作品に及んでいます。

もし色弱説が正しいならば、これら全ての作品の著者が色弱でなければなりません。

そこで次に唱えられたのが、進化説でした。

これは私たちの目の色覚を司る網膜が古代から現代に向けて、より多くの色を認識できるように進化した可能性があるとする説です。

ですが進化説が正しい場合、人類は数百年~数千年という極めて短い期間で、色覚を多様化させたことになります。

またどんな要因が色覚の多様化を促したかも、不明でした。

しかし答えは意外な場所からもたらされました。

当時、ヨーロッパは世界中の「未開地」へと進出を繰り返すかたわら、未開人たちの情報も収集していました。

そのなかに未開人の色覚を示す言語が異常に少ないとする、奇妙な例が含まれていたのです。

そこで研究者たちは各地へ質問状を送り、データ収集を行いました。

結果、色の表現に「黒・白・赤」や「黒・白・黄・緑」など限られた言葉しか存在しない言語があることが判明。

たとえばある言語では、ヨーロッパ人が緑だと考える色は黒や青と呼ばれていました。

しかし研究者たちが調査したところ、彼らの色彩感覚は正常であり、ちゃんと緑と青を区別できることが判明します。

現地で緑が黒を意味する単語で呼ばれていても、色が塗られた紙などを使って「同じ色はどれですか?」と尋ねると、彼らはちゃんと黒ではなく緑を選ぶことができました。

同様の減少は極東の島国、つまり日本でもみられます。

日本では古くから黄緑色のはずの若葉を「青葉」と表現するなど、本来ならば「緑(green)」に属する色合いの多くを「青(blue)」という意味の単語を用いて表現していました。

以下はその一例となります。

また「青信号」も英語では「green light」と表現され、実際信号の色は、日本でも海外でも緑に近い色が採用されていますが、日本は一貫して”青”信号と表現されます。

しかし日本人の色彩感覚は今も昔も正常であり、ちゃんと緑と青を区別することはできています。

この結果は、色の表現は文化や言語によってもたらされていることを示しています。

古代ギリシャの叙事詩がワイン色と海の色を区別していなかったのも、古代ギリシャではまだ青の概念がはっきりしていなかったからだと言えるでしょう。

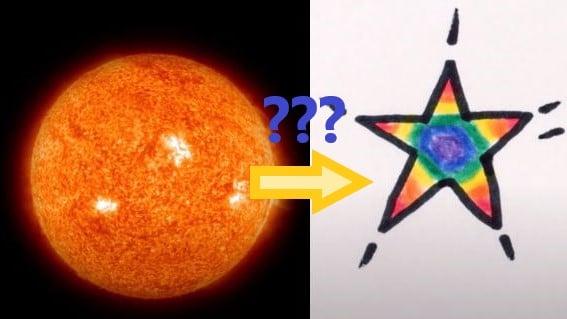

また複数の言語分析から、特定の言葉が色を獲得していく順番も明らかになりました。

「黒・白」➔赤➔「緑・黄色」➔青➔茶色➔「紫・ピンク・オレンジ・灰色」

主に言語表現における色は、このような順番でより多彩な色彩を表現していくようになるというのです。

この「さまざまな言語が時間経過とともに同じ順序で色の名前を獲得していくという発見」は、人類科学の最も偉大な発見の1つと言われています。

しかし新たな色の概念を知った人間に、どのような変化が起きるのかは、あまり知られていません。

そこで今回MITの研究者たちは、これまでの研究過程をもとに、色を現わすときに主に「黒・白・赤」しか使わないチネマ族が、スペイン語を学習すると、色の概念や表現にどのような変化が現れるかを調査することにしました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)