激しい運動はストレスホルモンの概日リズムを乱す

研究グループは、この実験に取り組むにあたり、ストレスホルモンであるコルチコステロンの働きに注目し、仮説を立てました。

具体的な仮説は、激しい運動をすると、コルチコステロンの概日リズム(生物が持つ約24時間の周期で、生物時計とも呼ばれます)が乱れ、その結果、活動量や体温が低下し、運動による減量効果が弱まるというものです。

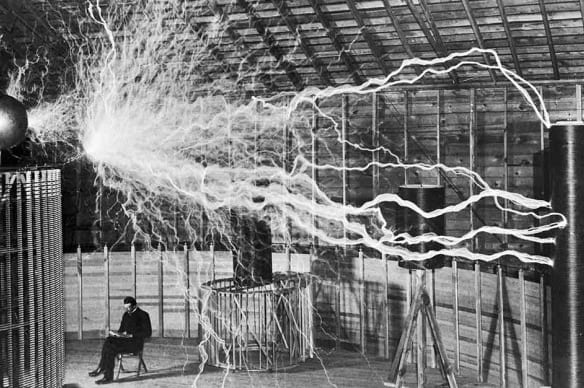

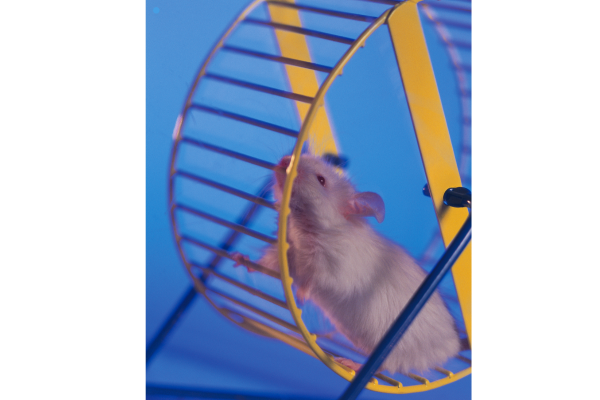

この仮説を検証するために、研究グループはマウスを次の3グループに分けて実験を行いました。

・安静群(運動をしないグループ)

・中強度群

・高強度群

ここでいう中強度の運動は、血中乳酸値が急上昇し始めるポイントを基準にしています。

このようなポイントを「乳酸性作業閾値」といい、これを超えると、アドレナリンの分泌が増えて糖質の利用が高まるほか、運動に「きつさ」を感じやすくなると言われています。

高強度群では、この「乳酸性作業閾値」を大きく超える強度で運動させました。

運動内容はいずれも、30分間のトレッドミル走です。

また、トレッドミル走以外の活動量と深部体温の計測のために、小型の計測装置を使用し、運動6時間後の起床前にコルチコステロンの測定も行いました。

実験の結果、高強度群のマウスでは、運動後の活動量と深部体温が著しく低下していることが分かりました。

また、運動から24時間後の体重変化では、運動しなかったグループ(安静群)と比べて、激しい運動をしたグループ(高強度群)の方が体重が増加していました。

さらに、研究チームは身体活動と深部体温が似たような概日リズムを持っていることに注目し、運動後の両者のタイミングのズレを分析しました。

その結果、通常は深部体温の上昇よりも身体活動が先行するはずのものが、激しい運動後ではその関係が逆転し、深部体温の上昇が身体活動よりも先に来ることが分かりました。

加えて、運動6時間後のコルチコステロンが高いほど、運動後の活動量が低下しにくい傾向も確認されました。

つまり、激しい運動をすると、その後の活動量や深部体温の低下などが引き起こされるため、結果的に運動しなかった場合よりも逆に体重増加につながる可能性があるのです。

これは最初に述べた、激しい運動がストレスホルモンであるコルチコステロンの概日リズムの乱れを起こすことで減量効果を弱めるという、研究チームの仮説を裏付けるものです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)