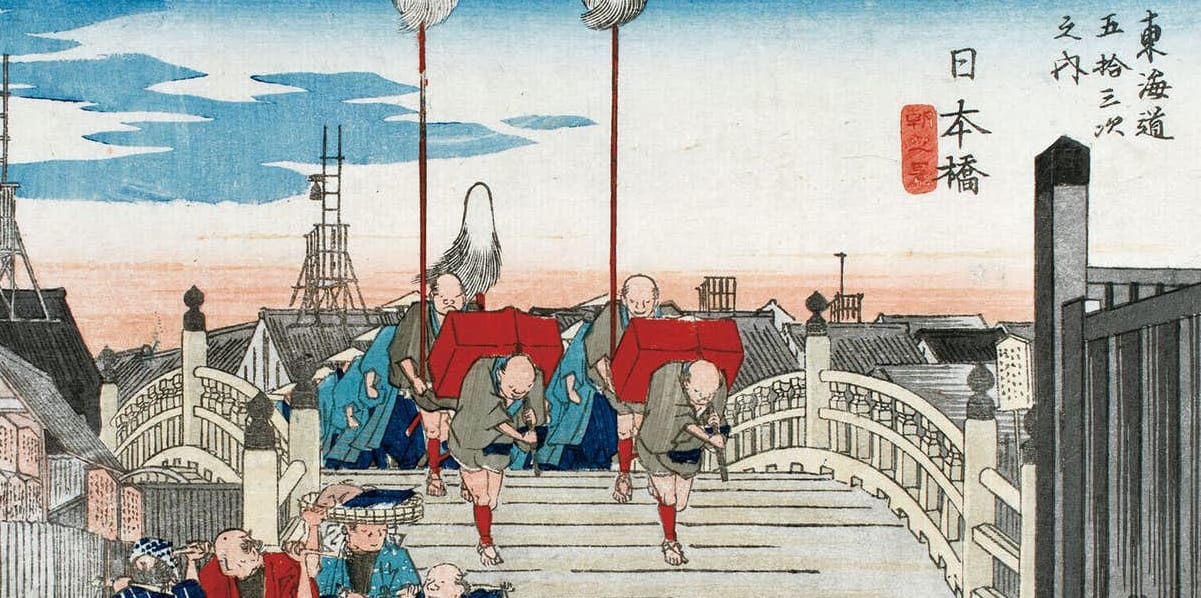

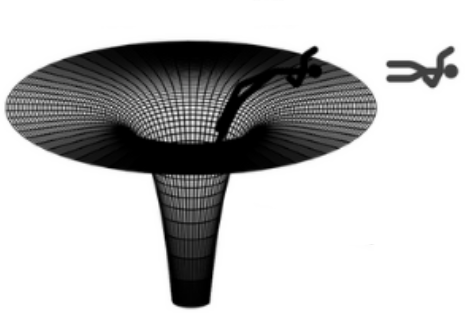

江戸も東京も人口のブラックホールだった

また江戸の人口は1721年時点で50万人であり、その内訳は男子32万人、女子17万人でした。

よって当時の江戸の男女比は概ね2:1であり、常軌を逸した性比であったことが窺えます。

なおこの常軌を逸した性比は時代が下るごとに緩和されていき、1843年には男女比は10:9にまで落ち着きましたが、江戸時代を通して江戸は男性過多の社会でした。

それによりそもそも男余りによって結婚できない人も多く、それ故多くの男性が独身として過ごすこととなったのです。

また日雇い労働などといった不安定な仕事についている男性も多く、現在と江戸時代とでは日雇い労働に対する価値観は大きく異なっていることを差し引いても、金銭的な理由で結婚に踏み出すことのできなかった人が多かったと考えられます。

なお江戸はこのような状況でしたが、農村部では皆婚状態が続きました。

とはいえ、これはあくまで農村に残ることのできた長男の話であり、「江戸時代の次男や三男は土地を相続することができないため、江戸などの都会へ出稼ぎに行くことを余儀なくされていた」という背景があるため、特に人口の増加に対してポジティブな要因ではありません。

なお、人口は明治時代に入ると再び増加をはじめ、1872年に3480万人であった日本の人口は、1936年に6925万人とほぼ倍になりました。

この人口増は複合的な要因が挙げられますが、明治政府により急速に日本の工業化が進み、新技術を取り入れることによって産業構造が大きく変わったことが大きな理由なのではないかと言われています。

現代の少子化については、様々な議論が交わされていますが、こうした歴史上の少子化に目を向けると、男女比の偏りと、庶民の経済状況がやはり大きな要因であることがうかがえます。そしてこのような状況は江戸幕府のような世界的に安定した政権であっても、介入によって上手く解決はできなかったようです。

このようなことを鑑みると、先進国の人口増加の停滞を解決するには、技術革新による産業構造の変化を待たないといけないかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

明るい未来が感じられないとね。

暗い未来のために子供を残そうとは思えないでしょう?

新しい技術は明るい未来を感じさせてくれますから、そういうものが必要かもしれないですね。

今だとAIがその位置にいるのでしょうけど…。

一言で農民といっても東北と関西以南ではかなり状況が違っていて、東北では大家族で少ない子どもを育てていたが関西以南では多産で子どもは独立して別世帯になったり養子になったりしていた。人口増加率は西高東低だった。

間引き絵馬のような事は現代でも国分拓「ヤノマミ」で描かれています。子を生んだら育てるか間引くかは母親が決めて良く、その決定に誰も口を挟んではいけない。難産で苦しまされたとか子供が既に多くてもう育てられないと思ったら首を絞めてシロアリに食わせる。そういう習慣は人類が1.5万年前に南米南端に到達して空白地が無くなって人口飽和してから世界中で普遍的な習慣だったでしょう。アフリカ南部のサン族も子供が生まれたら四歳になるまで次の子を作らないのは、サバンナの狩猟民族として毎日長距離移動するために、歩けないほど小さい子供が二人以上いると育て切れないから。もし生まれてしまったらやはり見捨てるか間引くしかないでしょう。

1680~1730年に小氷河期があり、もっとピンポイントでは1687年だったか詳しい事は忘れたけどともかく凶作の都市があり、幕府は子捨て禁止令を出しました。餓えた奴を道や山に捨てると治安が悪くなるし政治が上手く行ってない印象が国民に与えられて都合が悪いから家長が責任持って始末しろと言うお触れです。普通は食糧危機になったら

・内戦

・外戦 植民地獲得や略奪。死傷者を出して自国人口を間引く目的の事もある。

・革命

・移民

のどれかなのに、日本国民は権威主義社会ぶりを刷り込まされ過ぎていて大人しくむざむざ餓死して行きました。バトルロイヤルでは弱者は弱者同士で協力して強者に立ち向かうものなのに、日本は権威主義直系家族社会と言って弱者間の心の距離が遠く協力しようとしないために、一度も革命が成功した事が無いし現代もみんな政治に文句言うのは好きでもいざデモやストライキという権威者に盾突く者が現れると、権威者よりもむしろ権利首相をする彼らをシバくのです。財務省解体デモが何の意味も無かったのも最大の理由は国民が保守的でそこに加勢しないからです。国民は自分の個人権利よりも権威視野と社会を大事にしたい。社会とは皇帝とか政府とか教皇とかの権威者でなく会社とか学校とか地域社会とかの事で、人によってはこれを中間権威主義社会と呼びます。簡単に言うと同調圧力です。いずれにしろ日本人は1300年頃からこの権威直系社会になった事で自己犠牲を厭わなくなった事は1727年ケンペル日本誌およびそれをパクったカントの日本観にも反映されています。礼儀正しく勤勉だけどケンカっ早く命を粗末にすると。

続き。日本誌はネット上でも検索すれば読めます。古代エジプトでも王のために戦死したら天国に行けると洗脳されていたけど個人権利を粗末にする社会は大概権威者が得をしているんです。特攻も正にそれなのにネトウヨは「特攻のお陰で今の日本がある」などと自国を肯定する事で頭が一杯なので政治哲学や文化人類学のメタ視点を持てず自国を客観視出来ません。ネトウヨはその自己愛の強さからもし日本が植民地になってても今の自分達を肯定しただけなので「植民地になってよかった」と言ってるでしょう。

生類憐みの令も俺はインダスみたいにカロリー供給効率を高めるための菜食誘導だったと思ってます。畑で飼料を育てて牛馬豚鶏に食わせてその肉を人が食うよりも、人が直接食える植物を植えた方がカロリー供給量が8倍高い。インドでは雑草も牛に食わせて牛乳にまで徹底的に変えさせるけど、それをすると牛肉もみんな食いたくなる、肉牛を飼育するために畑を牧草地にしてしまう。だからインドではその帳尻合わせのために肉食は悪という思想を維持して、牛解体カーストを低位に据えているんです。日本でも解体皮革業者が部落民と差別されるようになったのは平安か鎌倉頃からであり人口がある程度増えてからです。

近代化以前の社会では食糧生産量が人口を決定づけ、食糧が増えれば人口が増える。増えすぎた人口は飢餓、疫病、間引き、移民、戦争などによって調整されていました。現代社会では食糧生産量が十分にあり、社会の発展度と出生率がおおむね「反比例」の関係にあることが統計的に示されています。江戸時代とは逆の状況です。現代において経済的発展が人口問題を解決しないことは、留意すべきかと思います。先進国の人口増加の停滞を解決するには、技術革新による産業構造の変化を待つのではなく、社会構造の変化を起こすしかありません。

r-k戦略、質と量のトレードオフですね。生命力が強くなるほど個体数は減る。でなきゃ食物連鎖ピラミッドが維持出来ない。文化人類学者エマニュエルトッドは男の識字率が50%を超えると社会がリベラル化し女が50%を超えると子を産まなくなると言っていて、識字率の高まりは活版印刷の普及によって本が安くなった事もあるけど、印刷機が多数作れるようになったと言う事は社会全体がそれだけ豊かに強くなった、世界規模で量より質にシフトし始めたということでもあります。

合計特殊出生率はマクロ視点では一人当たりGDPと人口密度に反比例します。その三要素を色分け世界地図上で見比べると一目瞭然です。GDP≒強さは先述の通り。人口密度は他の野生動物でも例えばカモは繁殖地で個体数が飽和所帯だと男児は自分の縄張りを作る物理的空間が存在しないために巣立ち適齢期になっても巣立たずこどおじ化します。プライベートスペースが四畳半どころか東京香港シンガポールの出稼ぎ労働者のように相部屋宿の二段ベッドの上しかない生活では子供など育てようがありません。

よく「一夫多妻が少子化を解決する」と言いたがる奴がいるけど、複婚率が50%にもなる西アフリカで合計特殊出生率が高いのは貧しくて(野生動物的には生命力が弱くて)人口密度が低いからです。超高学歴の大物政治家・政党党首ですらそこを分かってなくて「一夫多妻化したら良いんじゃないの」みたいな事を平気で言ってるのが何人もいます。一夫多妻は大勢の男が結婚出来ず、独身税を徴収されて自分とは血の繋がりも無い他の男の子供を育てさせられるので、人口増加には効率悪いんです。少なくとも自分の子供でなきゃ能動的に子育てに貢献する気になりません。子の増え方は一夫一妻>一夫多妻>一妻多夫=乱婚です。また一夫多妻は男尊女卑でそのヒエラルキーは 強者男性>>>女>弱者男性です。ハーレム男1人と女3人が結婚するなら人権的には女の権利は男の1/3しかない事になります。結婚出来てない男の人権は繁殖に限ればゼロです。極度の男尊女卑社会だと女に教育が施されないのでバカになり、バカ母に育てられる息子もバカになり、それが大人になって政治経済を牛耳るので国家衰退します。イスラム圏やインドのような古い社会ほど権威主義的で人権が小さく国家没落しています。男女平等は最低でも維持しなければ子の質が悪化して国にとっても損です

絶対これmeroppa1さんだろ…