遺伝子の抑制を解き放つ2つの鍵

DNAというモンスターを制御する拘束具「ポリコーム複合体」はどんな仕組みでついたり外れたりしているのか?

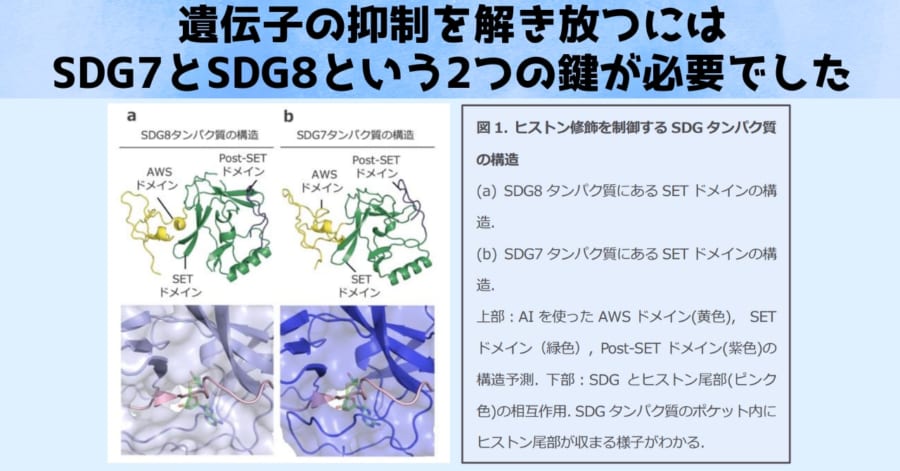

調査にあたり研究者たちはポリコーム複合体とは逆に、遺伝子の活性化を起こすSDG8とそれと非常によく似たドメインを持つSDG7に着目。

これら2つの酵素とポリコーム複合体の関係を調べることにしました。

するとSDG7とSDG8は単に遺伝子を活性化させるブースターではなく、ポリコーム複合体と競合関係を持つことが明らかになりました。

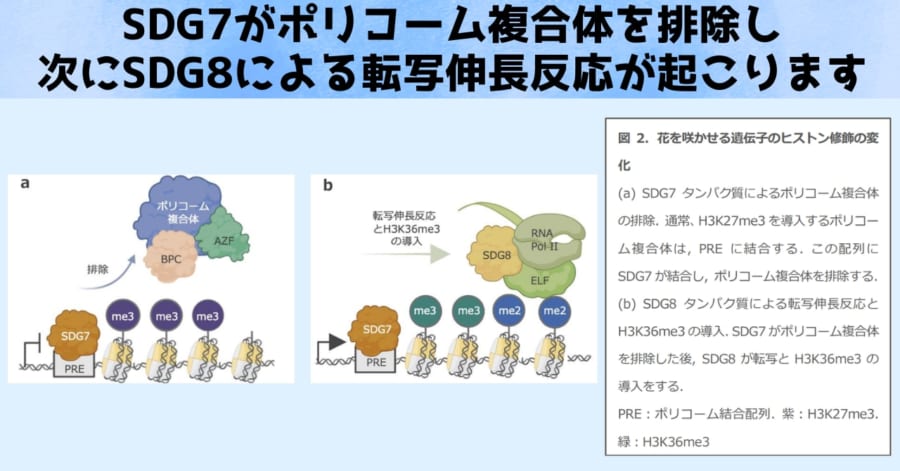

具体的にはSDG7が拘束具であるポリコーム複合体を排除し、SDG8がDNAをRNAに書き換える転写伸長反応の促進を行っていました。

SDG7が拘束具を剥がす排除役で、SDG8は解放された遺伝子が効率的に活性化するようにお膳立てするガイド役と言えるでしょう。

SDG7が拘束具であるポリコーム複合体を排除し、SDG8がDNAをRNAに書き換える転写伸長反応の促進を行っていました。

SDG7が拘束具を剥がす排除役で、SDG8は解放された遺伝子が効率的に活性化するようにお膳立てするガイド役と言えるでしょう。

といっても、本物の拘束具のように、叩いて剥がすわけではありません。

研究ではSDG7はDNAが巻き付いているヒストンと呼ばれるタンパク質の2部位に効果を及ぼしていることが明らかになりました。

1つ目の部位(H3K27)では、ポリコーム複合体に対してメチル化を妨げる効果を行い、2つ目の部位では並行して逆にメチル化を行っていました。

分析を行うと、1つ目の部位をメチル化を妨げることがポリコーム複合体の排除につながり、2つ目の部位(H3K36)をメチル化することによりSDG8の働きを促していました。

全体の流れをまとめると「ポリコーム複合体がヒストンのH3K27部位をメチル化して遺伝子の機能を抑制している状態(初期状態)➔SDG7がヒストンのH3K27部位のメチル化を阻害➔SDG7がポリコーム複合体を排除➔SDG7がヒストンのH3K36のメチル化➔SDG8による遺伝子活性化➔開花促進」となります。

つまりポリコーム複合体に対してメチル化の制御を行うだけで、抑制されていた遺伝子が解放されるわけです。

このようなDNAの塩基配列を書き換えずにメチル基を使って遺伝子活性を制御する仕組みのことを「エピジェネティクス」と呼びます。

研究者たちはある意味で「ヒストンの2つの部位(H3K27とH3K36)が特定の遺伝子の発現を動的にオン・オフできるスイッチにもなっている」とし「シンプルでエレガントな拮抗分子スイッチが植物のエピジェネティックな再プログラミングにとって最適である」と述べています。

また研究者たちは、この仕組みを応用すればDNAの操作では実現が困難だとされてきた開花時期の可逆的なコントロールが可能になると述べています。

もしかしたら未来の世界では、季節を問わず満開の桜がみられる場所が作られ、観光スポットとして人気を博しているかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

ハゲ治療でも効果的なんとちゃうの?