非常に胡散臭い鉄道忌避伝説

そもそも鉄道忌避とは何でしょうか?

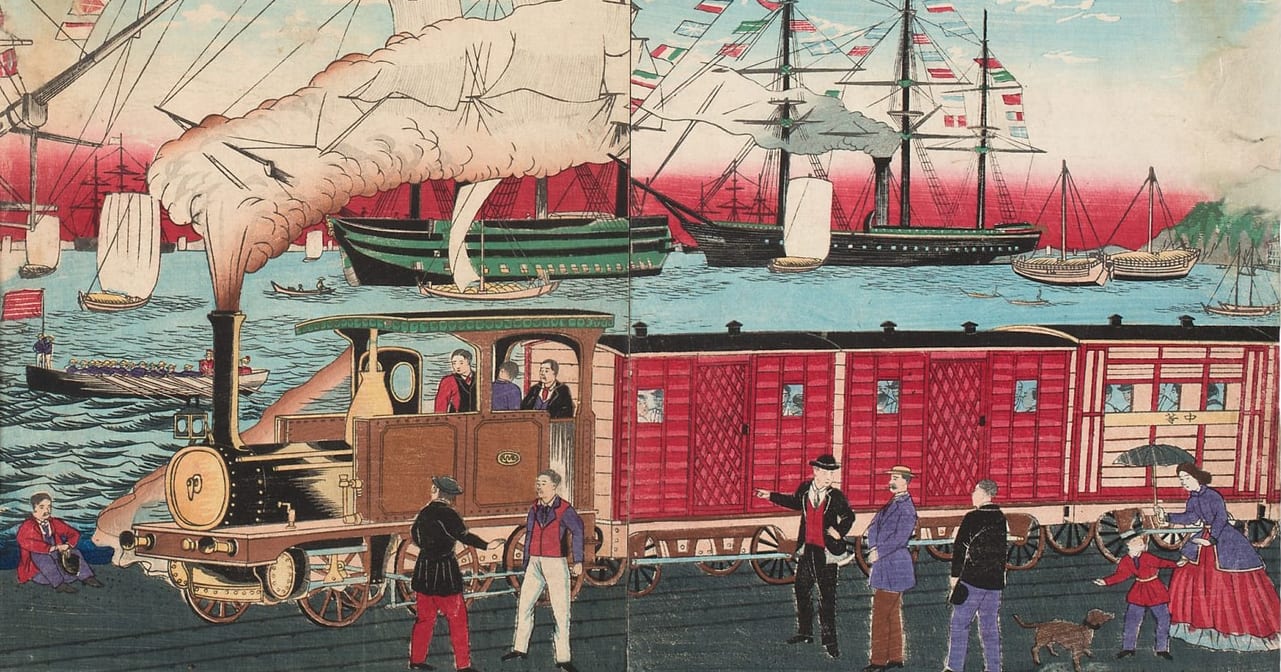

鉄道忌避とは「明治時代に初めて日本中に鉄道が作られた際、住民が町の中心部分に鉄道を通すことを反対し、鉄道が町の中心から遠ざけられ作られ、あたかも大事なものを嫌うかのように、町を避けて通る形になってしまった」という伝承です。

当時の宿場町といえば、旅人が休むための宿や馬を貸し出す業者がひしめくところです。

その彼らにしてみれば、鉄道はまさに生活を脅かす存在だったのかもしれません。

また当時の人々は鉄道に関する知識をあまり持っておらず、それゆえ「汽車が通れば地面が震え、稲が実らなくなる」「あの煙に毒が含まれているに違いない」と考える人も多くいたのではないかと言われています。

この「鉄道忌避」というのは、その土地に路線を通すために長期間推進運動を行ったり陳情を行ったりすることが一般的である現代に生きる我々にはなんとも風変わりな伝説に見えます。

しかし明治時代中期は、まさに鉄道が全国に張り巡らされ始める第一次鉄道ブームの頃でした。

それゆえ現代の同じように必死で路線や駅を地元に誘致しようとする動きも多くあり、「いらぬ」と拒絶した町があるというのは、にわかには信じがたい話です。

また先述した鉄道に関する知識に関しても、鉄道というものを初めて知った明治時代初期ならともかく、鉄道というものが何であるのかがある程度広がった明治時代中期に、地域社会の指導者層がこのレベルの理解であったというのは非現実的です。

さらに興味深いことに、鉄道忌避の事実を裏付ける確かな史料に関してはほとんど残っておりません。

想定される資料としては当時の新聞や関係者の手記、鉄道側に残された資料などがありますが、これらの資料の中で鉄道忌避の実態について明らかにされているものはほとんどないのです。

もちろん史料がまだ発見されていなかったり、史料が後世の災害で失われたりするということも十分にあり、それゆえ必ずしも史料がないからといって鉄道忌避がなかったと断言することはできません。

しかし逆に鉄道忌避があったと断定することもできないのです。

もちろん当時の鉄道の建設に関して、地元住民による反対運動と言うのが全くなかったことはありません。

しかしその多くが「鉄道の建設によって農業水利に悪影響を及ぼすから反対」という現代でも見られがちなものであり、鉄道忌避と呼ばれるものではないのです。

そのため現在では鉄道忌避は単なる伝説として考えられています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)