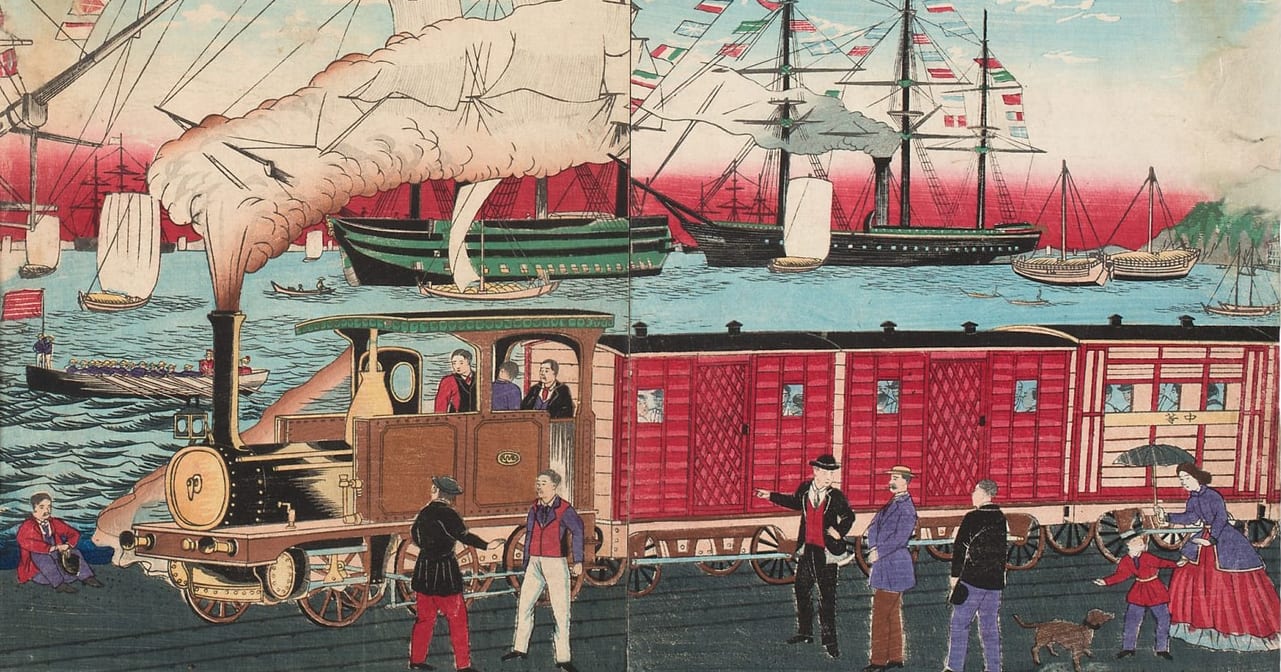

「鉄道が通れなかったのではない、通さなかったのだ」

しかしそれでも鉄道忌避の伝承は色濃く残っており、先述した上野原駅の場合も、上野原町誌には

「一般の人々の中には、煤煙のため桑畑に及ぼす悪影響で養蚕に支障を来たすとか、金が流出する。宿(しゅく)がさびれる、足弱になるというような無責任な俗論が流布していたことと、無関心な者も多かったので、現在の中央線の位置に決定されていたといわれている」

と書かれているほどです。

先述したように当時鉄道忌避が実際にあったのかについては非常に怪しいのにもかかわらず、どうして今に至るまで鉄道忌避伝説というものが語り継がれているのでしょうか?

その理由に関しては現在でも分かっていない部分も多くあるものの、いくつかの理由が考えられます。

1つは地域の意地を示すためという理由です。

高台や河川の対岸に中心市街地があるということは鉄道を通す上では大きな地形的なハンディになります。

それゆえその地域の住民は、意地を示すために「私たちの町は鉄道がやってこなかったのではなく、あえて通さなかったのだ」と主張したというものです。

また地元に鉄道を開通させた先人たちの偉業をたたえるために、その対比として鉄道忌避が唱えられているという理由もあります。

実際に鉄道忌避が唱えられていたとされる町の中にはその後地元資本の私鉄が開業した地域も多く、先述した岡崎市の場合は1923年に愛知電気鉄道(現在の名鉄の前身)によって市街地中心部に東岡崎駅が開業したりしています。

当時を生きていた人の意思とは異なった伝説が後世に創造されるあたりに、民間伝承の面白さが窺えます。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

レイルウェイエンパイアで橋通したりトンネル通すと建設費がすごいことになるのを思い出しました。

私の田舎には明治期の鉄道延伸計画時に鉄道建設反対運動が起こり、別の場所に迂回する形で通された場所があります。これも鉄道忌避と呼べるのかもしれません。

理由として、煤煙の火の粉が怖かった、計画路線沿いに田畑がある場合の煤煙の降り積もりによる影響が嫌だった…などです。

物流が水運から鉄道に変わる中で後に悔やまれることになったと聞きました。

当時の蒸気機関車は火の粉を盛大に撒き散らす代物で、藁葺や檜皮葺が主流だった当時の一般建物とは非常に相性が悪い、火災の原因になる/なると認識されていたため、集落を避けた経路設定がなされた。という理由もあります

都市部ではいわゆる屋上制限令により鉄道沿線の建物は瓦などの不燃材料への転換が強制され、新たな市街地形成の一因となります