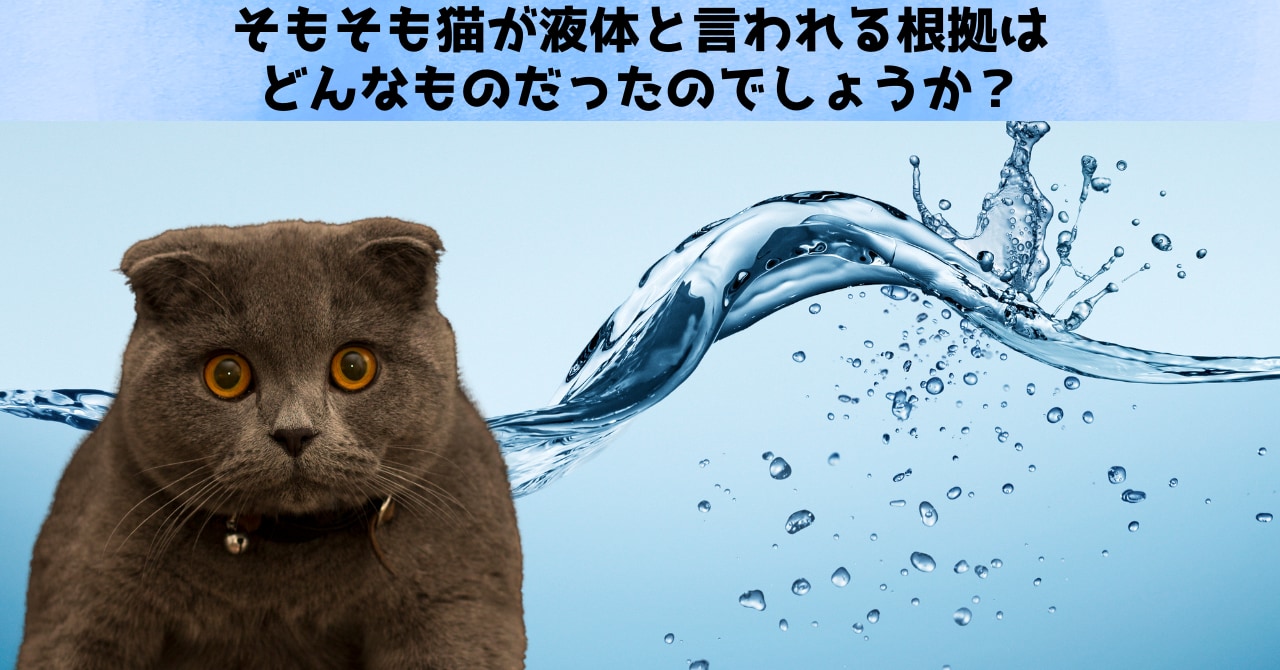

結局、猫は液体なのか?

これまで見てきた通り、猫が「液体」と称されるのは単なる可愛らしいジョークではなく、物質の状態が固定的なものではなく、観察する時間や状況によって大きく変わるという科学的事実に基づいた主張になります。

その第1の根拠となるのはファルダン氏の論文で用いられたデボラ数の概念であり、猫が狭い箱に入る様子は「短時間で見れば固体的に見えるが、十分なリラックス時間を経ると流動的に変形する」という評価がなされたことに基づきます。

たとえば、猫が5秒で箱に入り、1分間観察された場合、デボラ数は0.0833という非常に小さい値となり、流体的な挙動が示されるのです。

このような猫の柔軟性を「液体っぽい!」と捉える視点は、そのまま非ニュートン流体や粒状物質などの研究にも結びつくかもしれません。

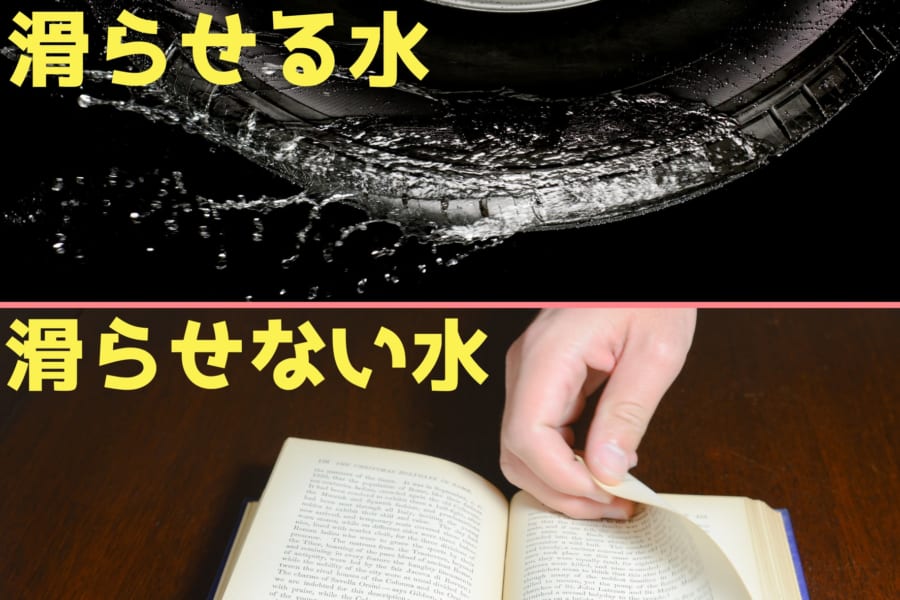

たとえば片栗粉を水に溶かした「コーンスターチ溶液」のように、弱い力ではさらさらと流れるのに、強い衝撃を与えると固体のように硬くなる流体を指します。

猫ではありませんが、もし動物が“強く押されたら固体化する”ような特性を持っていたら……と想像すると、SFじみた生き物が誕生しそうです。

科学的に考えれば、“液体か固体か”という区分はそもそも絶対的ではありません。

アスファルトやケチャップ、ゼリーなど、身近な物質でも「ゆっくり見れば固体のよう、条件を変えれば液体のように振る舞う」例は少なくありません。

物体の粘度や弾性、時間スケールを考慮するレオロジーの知見を応用すれば、猫が容器に“流れ込んでいる”ように見えることも、単なる冗談ではなく“科学的”に説明できるわけです。

では結局、「猫は液体なのか?」という問いへの答えはどうなるのでしょうか。

結論としては、「猫は状況次第で、液体にも固体にも振る舞う性質を持っている」、つまりどちらか一方とは言い切れない多面的な存在である、というのが最も近い答えでしょう。これは、イグ・ノーベル賞を受賞した論文の主張そのものでもあります。

次に猫が小さな箱やグラスの中で“とろける”姿を見たときは、ぜひ「時間スケール」「力学条件」「レオロジー的性質」といったキーワードを思い出してみてください。

きっと、いつもより少しだけ科学の目で世界を眺めることができるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

常温で容器の壁を伝って脱出する特性まであって、既存の態に収まる存在なのか疑問に感じる

ピッチドロップ実験と比べるとどうなるの?