衝撃の成果:融合脳オルガノイドが“胎児脳”に近づく

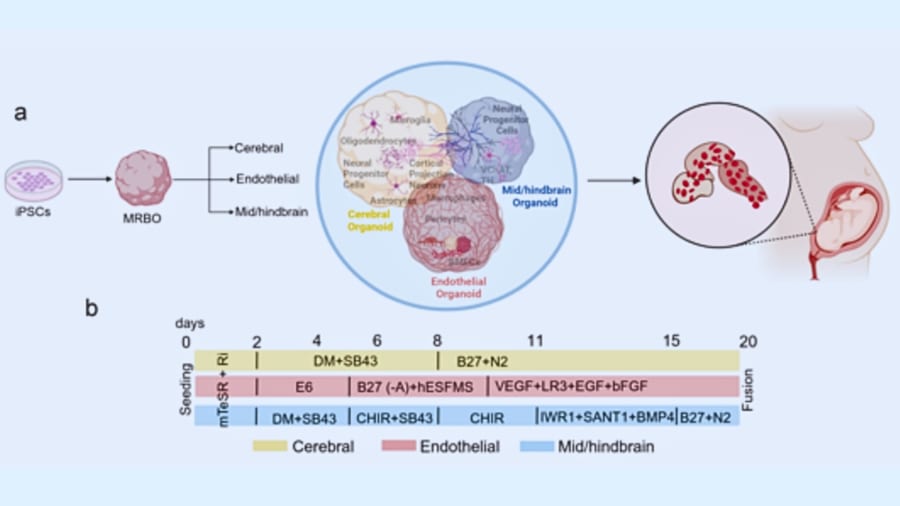

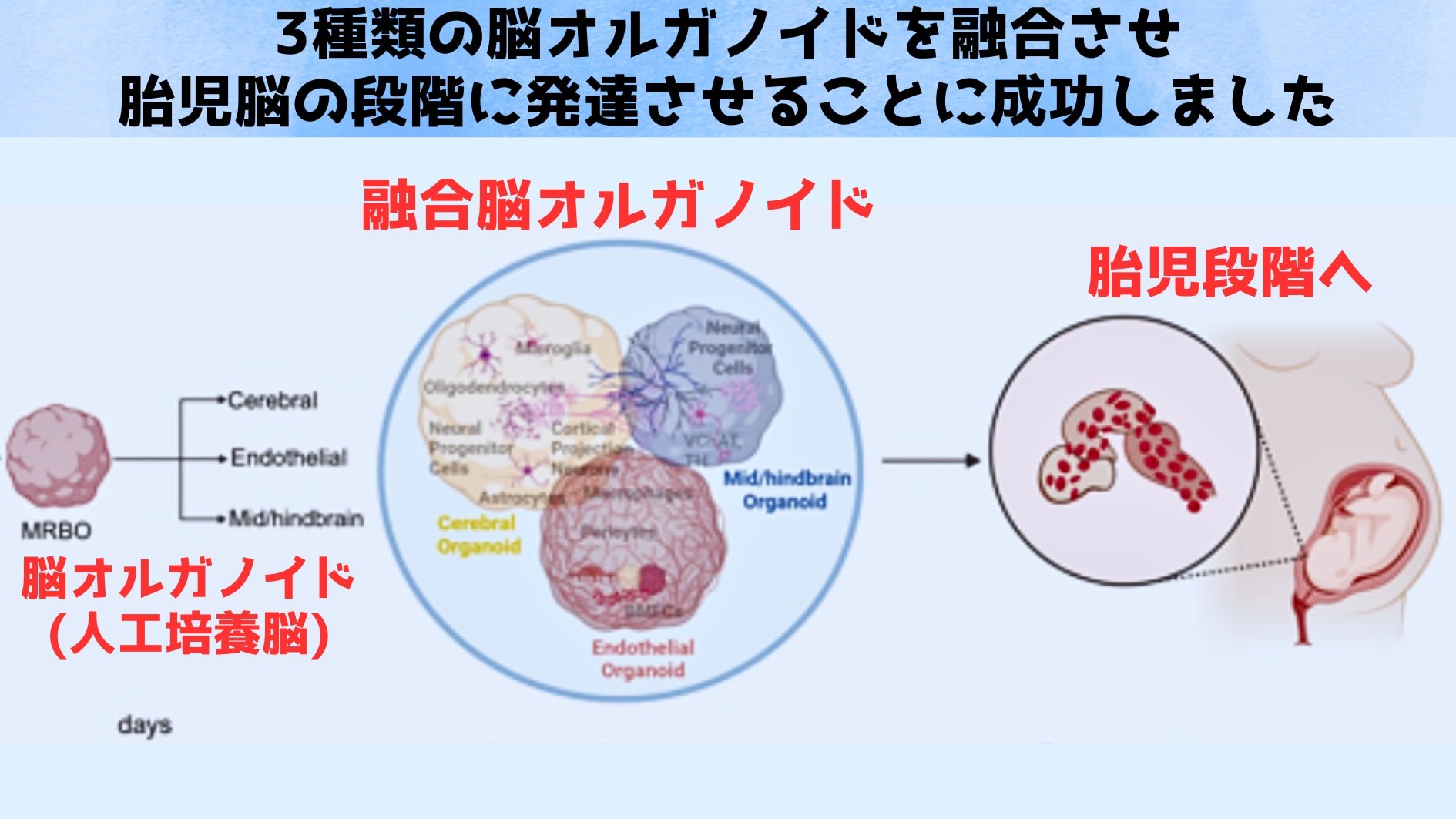

今回の研究チームは、まずそれぞれ別々に作られた「大脳オルガノイド」「後脳オルガノイド(小脳や脳幹の領域を含む)」「血管になる細胞を含む血管内皮オルガノイド」という三種類の“ミニ脳”を用意しました。

これらは、ヒトの幹細胞から育てられたものですが、ふつうは単独で培養しているため、お互いの細胞が交流する機会はありません。

そこで研究者たちは、三種類のオルガノイドを培養の途中で物理的に接触させ、ひとつの立体構造へとゆっくり“融合”させるという新しい手法を使いました。

大まかにいうと、20日ほどかけて接触部分がくっつき、一部の細胞が境界を越えて動いていき、結果的に境目が曖昧になるほど自然に混ざり合ったのです。

この融合オルガノイドを分析すると、受精後約40日目の胎児脳に見られる細胞タイプのおよそ80%が含まれていることがわかりました。

つまり、大脳だけではなく後脳や血管由来の細胞まで入り混じっており、これまでの単一オルガノイドよりはるかに多彩な細胞構成を持っているのです。

さらに、研究チームは異なる3人由来の幹細胞を使って同じプロセスを繰り返してみましたが、いずれも似たような融合オルガノイドが得られました。

これは、技術としての再現性が高いことを示しています。

また、一部では血管になる前段階の細胞が確認され、実際に培養液を流すなど血管が発達しやすい条件を整えれば、もっと本格的な血管網の構築につながる可能性が見えてきました。

一方、オルガノイド内部で神経細胞が電気的な活動を示すかを調べると、単一のオルガノイドではあまり見られなかった複数領域間の“やり取り”らしきパターンも検出されました。

これは、それぞれ違う機能を持つ脳の領域が合わさることで、より複雑なネットワークを形成しつつあることをうかがわせます。

こうして、新たに作られた融合オルガノイドは、従来のミニ脳よりも一歩進んだ“胎児脳モデル”と言えそうだと、研究者たちは結論づけています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)