これは医学の夜明けか、それとも禁断の領域か

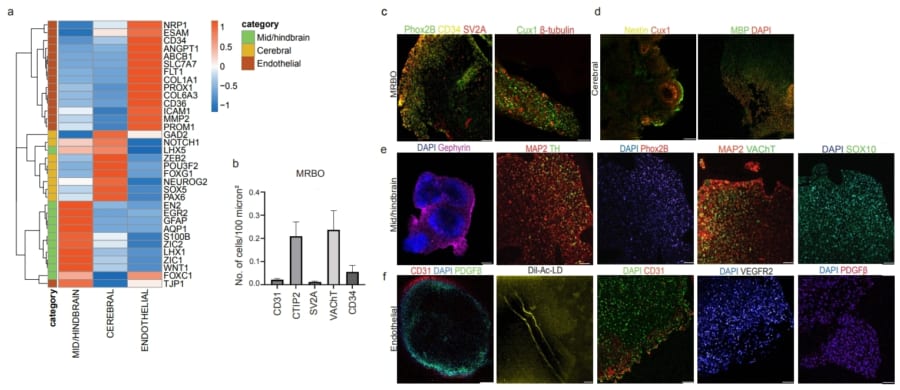

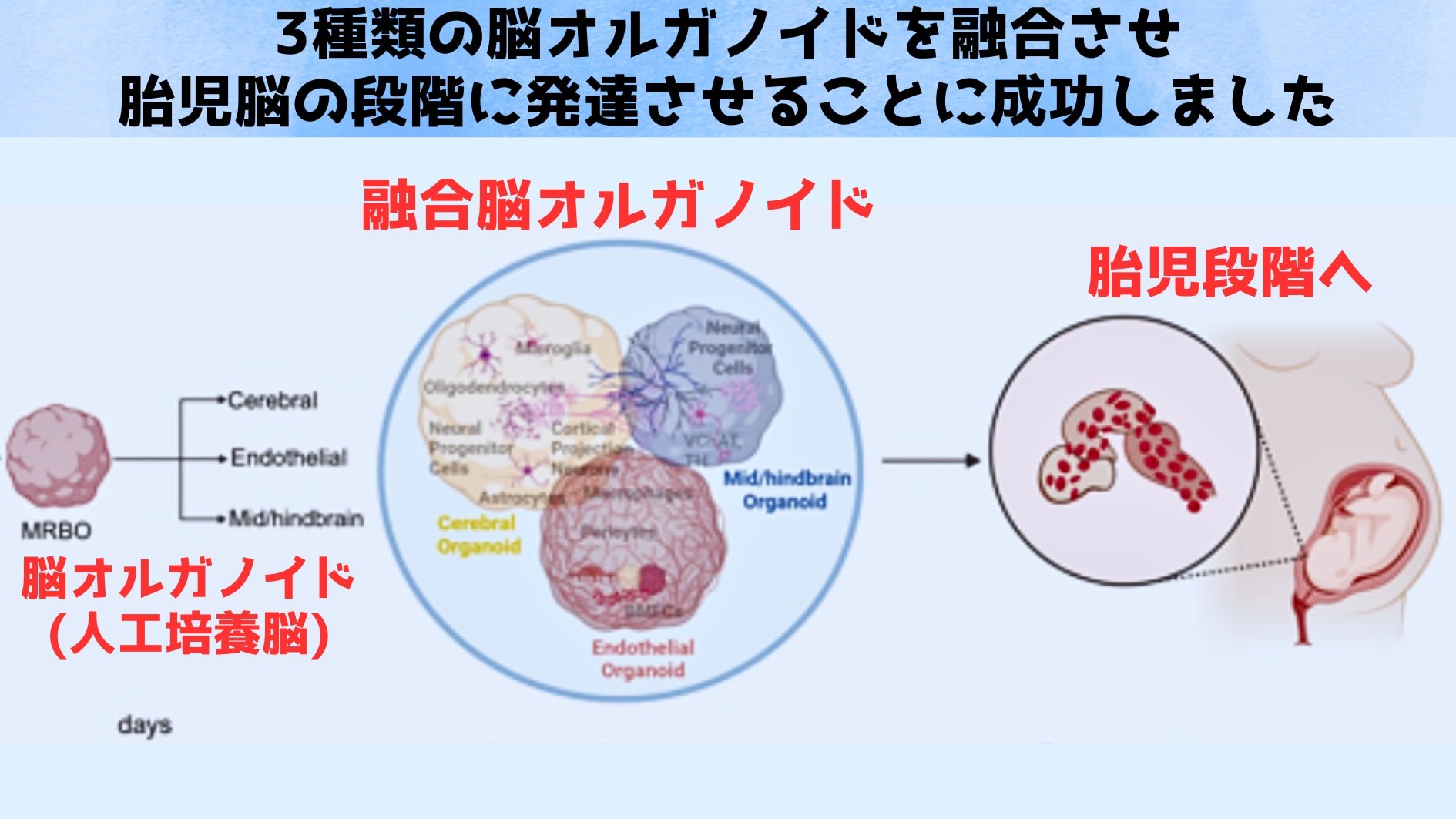

今回作成された融合オルガノイドは、ヒト胎児脳をより忠実に再現するための大きな一歩と言えそうです。

大脳だけでなく後脳や血管構造の要素まで含んだことで、実際の脳発生に近い多様な細胞同士の相互作用を観察できるようになりました。

ここから期待されるのは、神経発達障害や精神疾患といった、これまで動物モデルだけでは理解が難しかった領域での研究の進展です。

たとえば自閉症や統合失調症では、複数の脳領域がどのように連携できていないのかを探るには、まさにこうした“複数領域が統合されたヒト脳モデル”が効果的でしょう。

また、創薬や毒性評価への応用も見逃せません。

脳疾患の治療薬の多くは、まずマウスなどの動物実験で試されるものの、人間とは脳の構造がかなり異なるため、薬の効果や副作用が予想と違う結果になることがよくあります。

融合オルガノイドなら、よりヒトに近い仕組みを試験管内で簡易的に再現できるため、将来的には新薬開発のスピードアップや安全性の向上にも寄与するかもしれません。

今回の融合オルガノイドは、胎児の脳にかなり近づいたとはいえ、まだ「意識が生まれる」レベルには達していません。

実際には、数ミリメートルほどの大きさしかなく、酸素や栄養を運ぶ本格的な血管網も十分に機能していないため、本物の脳のように高度な活動をするのは現段階では考えにくいのです。

ただし、脳がより精巧に作られていく将来を見据えると、「どこまで人工的にヒト脳に近づけてよいのか」「どのタイミングから意識や痛覚といった倫理的にデリケートな問題が生じるのか」という新たな懸念も浮上します。

研究チームは「10年先には、さらに高度なオルガノイドが誕生するかもしれない」と言及し、そのときには国際的なガイドラインの整備や社会的な議論が必要になるとの見方を示しています。

今後は、どこまで“ヒト脳”を再現するのが望ましいのか、あるいは必要なのか――そうした問題提起が世界中でますます重要になっていきそうです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)