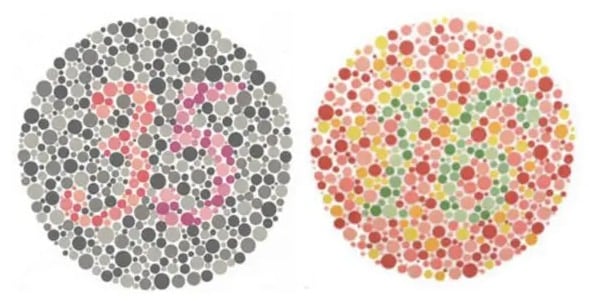

色覚異常の人は異なる場合がある

一連の実験を通じて明らかになったのは、典型的色覚を持つ人どうしでは「赤は赤」とみなせる構造がかなり安定している一方で、color-blindなどの色覚特性が異なる人との間では、同じ「赤」と呼ばれる色でも主観的な位置づけがずいぶん異なりうるということです。

たとえ光の波長が同じでも、その感覚的距離(「赤」と「緑」がどれくらい離れて感じられるかなど)が、人によっては根本から組み替えられている可能性が浮かび上がりました。

もっとも、こうした「構造の対応関係」が分かったからといって、「完全に同じ赤を見ている」と即断することはできない点には注意が必要です。

今回の方法はあくまで、色同士の「距離感」をもとに一対一対応を求める“構造的アプローチ”なので、似た構造を共有しているからといって“クオリア(主観的体験)”のあらゆる側面が完全に一致するとまでは言い切れません。

それでも、多数の人が「赤」や「青」をどのように感じ、互いにどれくらい類似していると考えているかを客観的に比較できるようになった意義は大きいといえるでしょう。

さらに、こうした「無条件(unsupervised)なマッチング」を行う解析手法は、色だけでなく、たとえば音や味、感情、概念の類似度といったさまざまな感覚・心理領域にも応用できると期待されています。

「甘味」や「恐怖」といった感覚の空間を同じ理屈でマッピングすれば、「私が感じる甘さ」と「あなたが感じる甘さ」が、どの程度似ているかを構造的に比較できるかもしれません。

一方で、色覚が異なる人同士の主観的世界が、具体的にどのように食い違っているのかを解明するには、まださらなる個人レベルのデータ収集や精緻なモデル化が必要です。

集団としての構造が異なるという事実は示されましたが、個々の「赤」に対する感じ方がどう統合されるのかは未知の部分も大きいからです。

また、「似た構造を共有している=完全に同じ感覚」とは限りませんから、主観の究極的なプライベート性にどこまで迫れるかも、依然として議論が残るところでしょう。

それでも、今回の結果は、典型的な色覚を持つ人同市では「私の赤」と「あなたの赤」がほぼ同じ可能性が高く、色覚特性が違う人ではまったく別次元の体験をしているかもしれない、という点を鮮明に示した大きな一歩です。

今後「構造のマッチング」という方法論がさらに洗練されれば、私たちの主観世界を“科学的に可視化して比べる”ことが、より当たり前の未来になるかもしれません。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

これは色に関する内的体験の知見ですが、あらゆる概念で同じことが言えるのではないでしょうか。色覚特性が違う人ではまったく別次元の体験をしている可能性同様に、概念形成過程で何らかの文化的な価値特性が違う人ではまったく別次元の体験をしている可能性があるように思われます。

まさに十人十色だと思う。

記事の通り別にこの研究でクオリア云々は解明されないけど、

距離空間にプロットしてみたら大体構造が同じってことで、少なくとも色については解明されようが割とどうでもいい問題っぽそうですね。

実験がシンプルで言語とか他の雑多な情報ににとらわれにくいのもいいですね。

だいたい同じ網膜構造して、だいたい同じ刺激受けた視覚野がある人間を揃えると、だいたい似た構造のクオリアが形成されるってことなんですね。

オンラインでの調査ということだけど、モニターや液晶の色再現度の違いを考慮できていないように思える。

特に色覚検査をオンラインでやったという点、完全に色の素人がやったとしか思えない。

色覚について専門的に研究している人達の研究結果なのだから、それくらいのことは考慮しているのではないかと思います

色覚について専門的に研究している人達の研究結果なのだから、それくらいのことは考慮しているのではないかと思います

モニターや表示環境含めて広義の「その人の見え方」と考えれば、充分比較できてると思う。それは理論としてオンラインでなくても応用できる。

デバイスと設定は統一してるとは思います。

言葉にこだわらず主観として色の違いを確かめようとするアプローチはとても良いと思う

疑問に思うところもあるし、問題点も多そうだけどそれはそれとして発想が素晴らしいよね

回答者の住む地域と言語体系、色の表現の多さなんかと今回の結果の関連性があるのかとか調べたら面白そうだよなあ

赤と緑が違うのは直感的にわかる。でも例えばベンガラ色や丹色は赤と認識するのか、オレンジと認識するのかはやはり人によって違うのではないかと思います。

一口に「赤色」といっても「紅色」に近い赤色だったり、「紫色」に近い赤色だったりしますが、家族や友達との会話で「赤いかばん取って」や「赤い屋根の家」などの表現で伝わるのは、私と他の人の「赤色」と見なす判断が似ているからなのかなと思いました。

この記事の実験がやったのはまさにそれ。

ただ、よく問題にされるクオリアの同一性は、例えば同じ物体の色を見て、「私」が認識する色が「赤」である場合に、「私」の隣にいる別の人の脳内では「「私」にとっては「青」である色」でその色を認識しているかもしれない、ということ。色全体の認識体系がズレているなら、似ている似ていないの判断の主観もズレたまま一致しているに過ぎないかもしれない。ということ。

今回の実験ではそれが全く調べられない。

これ全く序盤に出てきたクオリア問題には回答できていない

確かに

色同士の距離を測って並べたら大体同じ形って事はいえてるけど

クオリアの方は基底ベクトルが違うんじゃないかって話

ほんとその通り。この研究は色の違いを認識する構造がどうやら私と他者で近しいらしいということを言っているだけで、クオリア問題には全く答えていない。他の方のリプにあるように、記事タイトルのクオリア問題に答えるためには、個人個人の基底ベクトルが近しいことを示さねばならない。

記事タイトルからして、筆者も理解していない。コメント欄でも問題の本質を理解している人はとても少ない。

クオリアは一致しているかわからないが、そこから得られた体験の構造が同じなら、

そしてその要素同士の関係性が同じなら、主観は別として相似の認識が成り立つと言えるわけなので

クオリア自体の重要度を無視できるようになる

本当にその通り!

「あの難題が解決!!?」ってめっちゃワクワクしながら読み始めたら…こういうことじゃないんだよ…

読んで損したくらい残念な記事

色覚の『民族差』は、

考慮されているのでせうか??

(例:テュルク系民族の『青』の”多彩さ”)

「私」が脳内で認識する「赤」というその同じ色が、隣の人の脳内では「「私」にとっては青という色」である、ということが起こりうるのかそうでないのか。クオリアの問題とはそういうものだ。色の識別体系全体がズレているなら、似ている似ていないの感覚だってズレたまま、結果だけ「合う」ことにもなろう。

色の名前を用いないことで、言語的あるいは語彙的な問題を除外し、多数のサンプルを用いて数学的に構成を試みたことは評価できるが、結局クオリアに関しては分からないままだ。

「ついに判明」?

なにも判明していないけど。

ホントに大袈裟な記事の書き方が好きだな。

人によって全く違う感覚だと決め付けていた。

成る程、座標マップ上では少なくとも近い位置を示すのか。

となると、他人は理解出来ない、認めるものだという俺の根底が揺らぐな。

どちらが幸せかは置いといて、面白い。

色の感じ方は他者と近いらしいという事を認識する意識は他者と近いのか?

結局本質はわからない。例え同じだとしても、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚が同一で無いといけないので。

このコメントすら本当に全員同じように認識している保証は無い。それは文章を読める読めないとかいう話ではなく、認識というものが主観による物なのでそうなるという話し。

極端な話をすれば、たとえば私が、一般的な赤緑などの色覚異常ではなく、完全に「補色」によって視界の映像を把握している場合(カラーネガのような色で世界を見ている場合)、示された二つの色については、他の人とまったく同じように「似ている」or「ちがっている」ように見えると思われるので、やはり「私の赤」が「他人の赤」と同じであると言い切ることはできないと思う。

非常に興味深い記事でした

見えて認識している色が人によって違うのを、一般的な色覚の人が気付いて貰えるのは凄く嬉しいです

私はいわゆる色弱なのですが、鮮血のような赤ははっきり赤と認識出来ます

良く勘違いされるのが、色弱の人全員が赤が分からないと思われがちですが、そうでもないです

赤信号分かります、止まれの標識は赤く見えます

酔っ払って顔が赤くなるのは、茹でダコレベルだとすぐ分かりますw

下の投稿ボタンは赤寄りのオレンジかな?と思います

(判別するのに少し時間を使いました)

私には典型的なオレンジに見えます

私も色弱と検査で判定されていますが、個別に色を見せられれば、例えば絵の具チューブなどの色は判断できます。正常な色覚の方と違うのだろうなと思っているのは、赤と緑は似た系統の色だと感覚としては思っており、色について補色などの知識を知るまで、この感覚が正常な方と違うことに気が付きませんでした。この研究は興味深いです。ただこの感じ方も色弱の方で違うのかも知れません。

記事の主題からは外れた感想なのですが、実際に色の感じ方が違う方達のお話がとても興味深いです。私は絵を描くのが好きなのですが、同様の趣味を持つ知人が色弱との事でした。彼の描く絵はカラフルで素敵だし色に対する感覚は私よりもむしろ優れているように感じます。

こちらで「赤と緑が似た系統の色に感じられる」と言うお話を拝見してなるほどなあ…!と思いました。

私は赤と緑を見た時に全く別のグループの色同士(一般的に言われる補色の関係性)に感じられるのですが、これが彼には「赤とオレンジ」「赤と紫」と言った色相の近い関係に見えるのかぁ!と膝を打った次第です。彼の絵の魅力的な色使いには、そんな感じ方から表される部分もあるのかも…などと思いました。

「私の「赤」とあなたの「赤」は同じか」という議論について、若干誤解がありそうなので補足

仮に、私の見ている世界ではあなたの見ている世界と色相が逆転しているとします。例えば、もし私から見たリンゴのイメージをあなたに共有出来たとすれば、あなたはそれを「緑」だと感じるわけです。

しかし、そんなことをしない限りは、私とあなたの見える世界の色が逆転していると気づくことはできません。なぜなら、あなたから見た時に「緑」だと感じる色を、私は「赤」と呼んでいるからです。リンゴも、イチゴも、炎の色も、感覚では私とあなたで違ったとしても、両者とも「赤」と呼んでいます。草やエメラルドは、「赤」と色相が逆の色だから、両者とも「緑」と呼びます。

つまり、色覚特性が同じである限りは、色の波長と呼称の対応が共通しているから、感覚の違いに気づくことは不可能、なはずなのです。

詳しくは「逆転クオリア」に関するウィキペディアの記事を閲覧すると分かりやすいです。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%A2

色覚異常の子をも持つ親ですが、この調査と結論はチグハグに思えます。

色覚異常検査では、色をグラデーションに並び替える、つまり色の近しさを判断する検査があります。私の子は2色のドット絵の中の文字を認識できませんでしたが、このグラデーションの検査は完璧に並べられました。(おかげで私はずっと、見えている色の世界が違うということに気付きませんでした。今でも何ら問題はありません。)

近しさを評価しても本当に見えている物は分かりません。

これでなんでクオリアが解明されるんだ?って思ってコメントみたらみんな同じこと言ってて安心した

どの人のクオリアでも近い色は近いってだけでは・・・

赤が同じ赤かどうかは分からない

強度の色盲なら絵の具の黄緑と薄い茶の、前者がヒトの肌色であり、後者は全く違う(混同されず、この対応が再現される)。

健常者の色覚像をどう弄っても再現不可。

要点

人類「も」四原色視覚処理している、真の純色は四色(一色は実効抽象《バーチャルリアリティ》、スペクトル外の赤)で、補色二対によっている(類人猿とおなじ色覚)、この補色二対が主な内部伝達形式(同上)

ペーハーという一次元情報でさえ多数試薬が必要、人類の目は二十種類弱の感光色素を使用しているが、それでも安定はしない

やはり稲葉さんの言うように、どうにかして他人の中に入っていってその目からほうれん草とりんごを持った僕を覗いたらちょっとは分かるかも

記事のライティングが綺麗だった。

ひとつたまたま見つけた。↓

「典型的な色覚を持つ人同市では」

見えかた違うに決まってるじゃん。

簡単な実験、右目だけで当分の間、赤色ばっかりを見て、左目で景色を見て見たら?右目と左目違う色合いに見えるでしょう?

本人の右目と左目だけでも違うのに。

今さらな話(笑)

んー、内容は面白いんだけど、イマイチ本質的な部分はわかってないんだよなぁ

他のコメントでもクオリアに関しては解明されてないと言われているが、本当に個人間での色の認識の差があるかどうかなんて数値化できるとは思えない

そもそも私が思う赤も他人が思う赤があったとして、例えば、私はリンゴもいちごも血も赤だと主張したとして、他の人もそう主張するだろう。

でも根本的に赤の認識の差が全く違ってもこの主張は成り立つだろう?

私はAを赤と認識していて、リンゴもいちごも血もAだとして、とある他人のみるAは私にとって青だとしてもその他人はAを赤と呼ぶわけだ。

そして、それが相対的にマッピングされるならば全ての色の認識が相対的にズレているので気づきようがない。

もちろん、同じ人間の脳であれば特殊な状況出ない限りは近い色の認識をするとは思うが、この違いを解明することは現実的にはまだ不可能だろうね。

クオリアが他者と違う違わない云々の話は、トンチみたいな話で今はどうでもいいんじゃない。

それを観測したり比較したりする手段を、今の人間があまり持ち合わせてないって話だったけど、統計的に解析する手法ができた。

しかもそれが別に色に限定されない汎用的な手法だってのが面白いと思うな。

日本人は虹🌈が7色やけど鳥🦆は10色に見えたり犬は3色やったりするのは、🧠のせいなのか眼球👁️のせいなのか、スムーズに移植できる時代がくれば簡単な問題なのかもな。大事なんは差別したらアカンちゅーことや

人生の早い段階でその人の将来の犯罪傾向も分かりそう

クオリアの解明は原始的な謎なのに原始的であるからこそ完全に解き明かすのは難しいですね。

それこそ中に入って目を乗っ取らないとわからないしそれでも解るかはわからない。

空を見て綺麗だなと思った時に、お隣さんも同じ青が見えてたらいいなってだけなのにね。

「自分の見ている色と他人が見ている色は同じか?」という疑問は幼稚園児の頃に気になりだして、小学6年生ぐらいまであれこれ考えていた。その後、カントの『純粋理性批判』を読んで何となくわかったような気になっていた。

経済学では、ライオネル・ロビンズが「効用の個人間比較は不可能」という説を唱えてそれが常識化しているが、何らかの方法で個々人の効用が量的に測れるなら、ジェレミー・ベンサムの功利主義における「快楽計算」(個々人の「功利=効用」を比較したり合計したりする)も可能となるだろう。

結局これって、一次関数に例えると

「傾きが大体一致してる」

ことは分かったけど、

「y切片が一致してるか」

は分からない、という状態だよね。

みんなが知りたいのは後者なんだよね……

典型色覚と色覚異常で構造が違うという,「そらそやな」という話ではあるもののしっかりと論証できたというのはこの研究の意義としてあると思う,色の把握のトポロジーから異なるということが分かったわけだから

しかし構造が同じだからといって「絶対値」が同じとは限らないのが難しいところ

青空が好きな人と夕焼け空が好きな人

クオリアでは同じ色かもしれないと思ってる

記事ではそこら辺が否定も肯定もされなかった

タイトル詐欺もいいところですね。

えっ!もしかしてクオリアの同一性が確認された?マジで!?どうやって!?

って期待して読んだら何よ、距離感が同じって。研究結果が無意味とまでは言わないけど、まあそうだよね、当たり前じゃん?ってくらいの話しでしかなかった。

自我や自意識の何たるかを構成する要素として興味深い。

こんなの簡単でしょ?個人の赤は理想の赤で、現実的な赤ではない。絶対的に正しくしているものが波長なだけであり、現実と理想は一致しない。

犯罪者に死刑を求めるのと同じで、場合によっては人を殺めるという、人を殺めていいという基本的な間違いを違反する。

この証明に足りないものがある。色覚もそうだか、誰かに青を赤と認識しろって言われた際、青を赤と認識する可能性があること。

意見に間違いなんて求めれないが、この認識を広める際に行動となって、行動になると間違いが発生する。

感覚を決めつけるには、誰かを否定することに必ずなるので、万人の都合のいい回答はきめることはできない。

感覚の証明には、正しいものでさえ、否定する覚悟がいること理解しないといけない。

何か誤解してる人多いけれども、単なる色感覚の距離感の問題ではないよ。

人間の色覚は強い部分もあれば弱い部分もあってそれは種族固有のもの。

生理学的な物だから、主観的に赤を緑に思っていたとしてもそれは変わらない。

言ってしまえば、鍵穴のように凸凹があるので、そこにはまるにはある程度相似した色同士の距離感が必要。

多くの人をテストしてほぼ平均的なその形を出した、って事なわけ。

その中で例えば赤の位置が近いなら色覚全体に対する赤は汎用的に共通してると言えるわけ。

そもそもクオリアの違いは脳の仕組みが完全に解明されて脳内の全原子の状態と情報の全移動を観測できるようになったとして説明できない。客観的な情報に変換した途端に意味を失ってしまうが、現に感じている”これ”のことをクオリアと読んでいるに過ぎない。クオリアは(存在するとするなら)、哲学でしか語れず、あらゆる物理的経験的説明は手前を通り過ぎる。

そもそもクオリアの本質は赤と青が、他人では入れ替わっていても区別がつかないってことだからなあ。

私の赤が他人の見てる青だったとしても会話は成り立ってしまう。色覚もおそらく不備無く見分けられてしまうだろう。

見分けられるかられないかで色の感覚てきな違いを表面化させても、全く本質には切り込めてない。

やはり最低限クオリアに触れるなら脳内の処理過程、どんな神経細胞がどんなネットワークで反応してるのか?を明確にしないとクオリアには触れられないだろう

眼球というハードウェアによって光の感じ方には個体差があるが光量0の状態の黒の見え方には個体差があるのだろうか

面白い発想ですね

完全に光がない状態でこそ、個人差が強く出るのではないかと想像します

完全な闇を、何も無いを「見る」ことはできない、何かしらを「見ずにはいられない」本能があるように思います

曖昧なものが脳裏に浮かんでは消える、そのクオリアを数値で表すことは

具体的に見えるものを数値化するよりも、よっぽど困難なことではないでしょうか

他人と自分は違うんだから、そのナントカクオリアは絶対解明できないでしょ…。

解明してない!残念!みたいに言ってる人は、解明する方法があるならその方法を具体的に書いてほしい。

ないと思うけどw

クオリアうんぬんは置いといて、単純に自分が見てる赤と他人が見てる赤は、同じように見えてる可能性が高いとゆうデータ、その導き方が、おもしろかったです。

同じ赤でも、自分は血の赤に見える、他人はりんごの赤、などはまた別の話で認知、言語学の話にもなってくるので別問題だと思う。ソシュールの言語学の本とか読むと面白いと思う。

>こうした「無条件(unsupervised)なマッチング」を行う解析手法は、

「unsupervised」の訳語は普通は「教師なし」じゃないかと

「無条件」だったら通常は「unconditional」だよねぇ

クオリアを証明できるわけないだろ!!!!!