フォアグラの闇と光:新技術でドカ食い育成を防げるか?

研究チームがまず行ったのは、リパーゼ(脂肪分解酵素)を使ってガチョウとカモの脂肪を部分的に切り替えることです。

具体的には、いったん脂肪を溶かしてリパーゼを加え、適切なタイミングで反応を止めます。

こうすると、トリグリセリドという“脂肪の塊”が細かく分解され、フォアグラのように段階的に解ける性質をもった脂肪に変化する可能性が高まります。

続いて、この“リパーゼ処理脂肪”をレバーと混ぜてパテ状に整え、加熱殺菌などを施して試作品を完成させました。

ここでポイントとなるのは、温度が上がるにつれてどのように溶け出すかを入念に調べていることです。

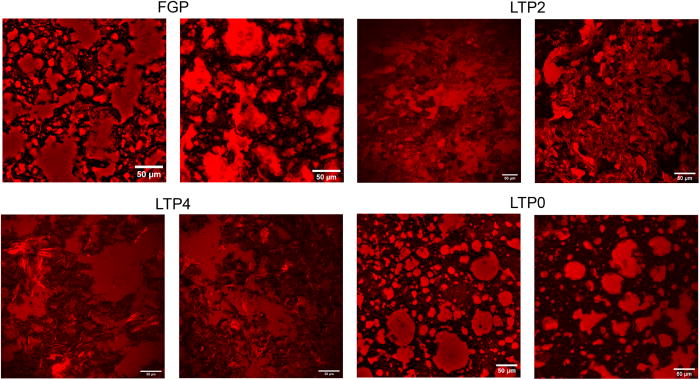

たとえば、熱をかけながら脂肪が溶け始める温度帯や熱の吸収量を計測したり、特殊な顕微鏡でパテ内部をのぞいて「どれくらい大きい脂肪のかたまりができているか」を可視化したりと、まるで食材の“地図”を描くように観察を重ねています。

その結果、リパーゼを使った脂肪はフォアグラに近い融解パターンを示し、実際の舌触りも“なめらかにとろける”感覚が強いことがわかりました。

顕微鏡画像でも、大きな脂肪クラスターがネットワークのように入り組んでいる様子が確認され、これがフォアグラ特有の食感を下支えする仕組みに似ているといえます。

さらに、硬さや粘りを数値化した実験でも、リパーゼ処理をしないパテより明らかにフォアグラらしい特性を示しました。

この研究が注目される理由

最大のポイントは、「強制給餌で肝臓を肥大させなくても、ほぼ同等のテクスチャを目指せる」ところにあります。

市販の油脂や添加物で“なんとなく似せる”のではなく、酵素反応によって脂肪そのものの構造をフォアグラ風に作り変えるというアプローチは、まさに発想の転換といえるでしょう。

しかも、顕微鏡や温度計測などで「本当に同じように溶けているか」をしっかり確認した点が、今後の応用を大いに後押ししています。

動物福祉と食体験を両立させる技術として、非常に注目度の高い成果といえそうです。

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)