意外な救世主は“微生物”?泥炭地を巡る温暖化の新シナリオ

北半球の寒冷かつ湿度の高い地域には、「湿地」や「泥炭地」と呼ばれる独特の生態系が点在しています。

これらは一見地味に見えるかもしれませんが、実は「地球上で最も膨大な炭素を貯蔵している場所のひとつ」といわれるほど重要な存在です。

どうしてそんなに炭素をため込めるのかというと、長い年月にわたり、植物や微生物の遺骸が酸素の乏しい状態で分解されにくく、次々と堆積してきたから。

こうして生まれる“泥炭”には、何百年、何千年という気の遠くなるような時間をかけて蓄えられた炭素がたっぷり含まれています。

従来、湿地や泥炭地での炭素貯留は、コケ類や湿地性の高等植物が光合成を通してCO₂を取り込み、それが土壌に蓄積する、というメカニズムが主に注目されてきました。

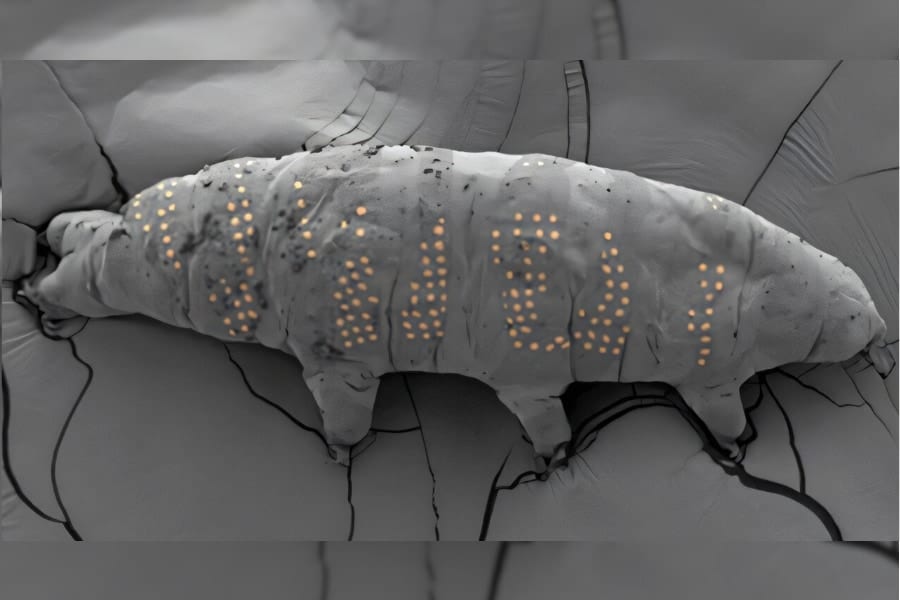

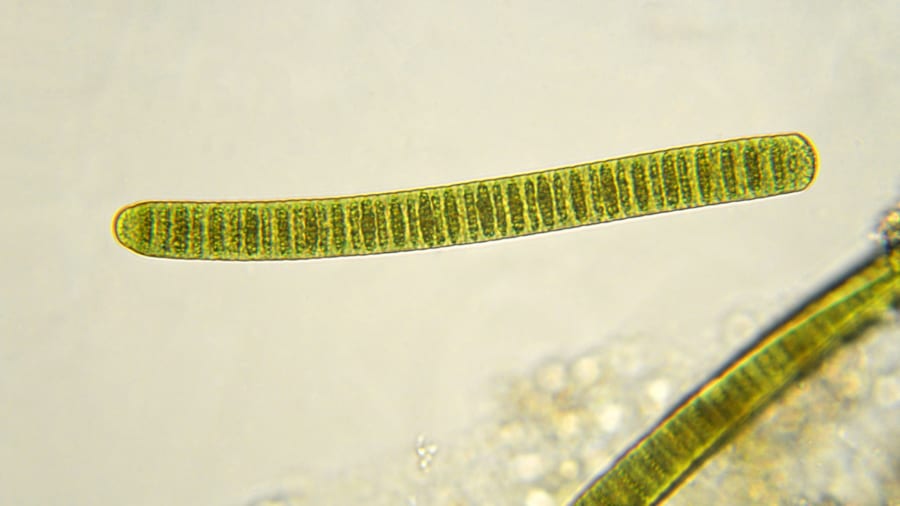

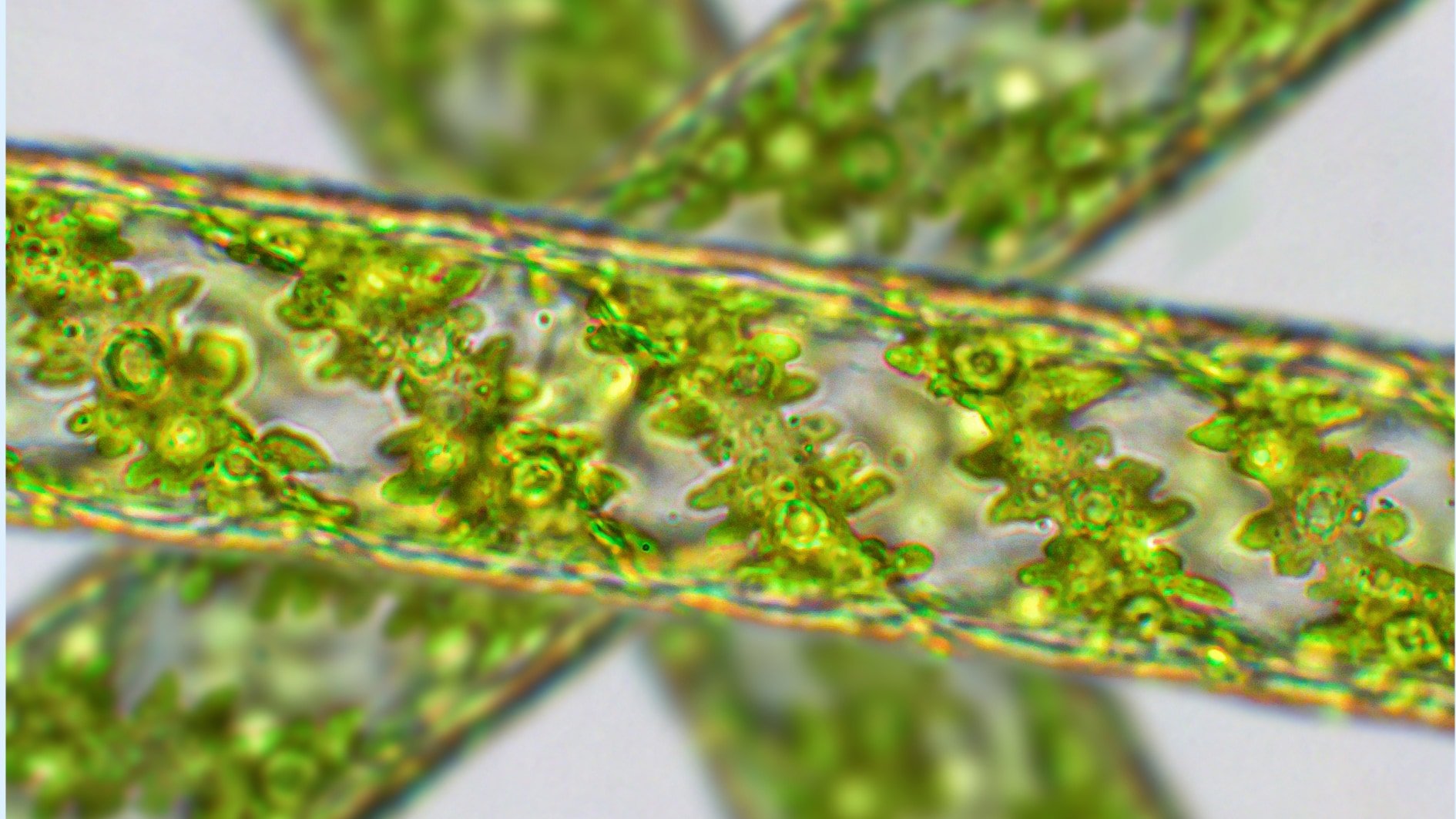

ところが近年になり、シアノバクテリア(=藍藻)や藻類のような、目に見えないほど小さな光合成微生物もまた、“意外な炭素固定者”として脚光を浴び始めています。

これらの微細生物は、泥炭地の地表や浅い水中で少しずつではあるもののCO₂を吸収し、自らのバイオマスとして炭素を取り込む働きを担っているのです。

肉眼では確認が難しく、コケや植物に比べると地味な存在ではありますが、長い目で見れば無視できない量の炭素を閉じ込める可能性がある——ここが近年の研究が注目する大きなポイントです。

しかし、気候変動によって地球全体の気温が上昇すれば、この“炭素貯蔵庫”としての泥炭地が必ずしも安泰ではないという懸念もあります。

温暖化が進むと、泥炭や有機物を分解する微生物たちの動きが活発になり、せっかく長期間かけて溜まった有機物が一気に分解されてCO₂を放出してしまうかもしれないからです。

とりわけ北方の寒冷地域では、これまでの低温環境で分解が抑えられていたぶん、一度気温が上がると想像以上の速さで炭素が失われるシナリオも考えられます。

一方で、温度が上昇することで、微細藻類やシアノバクテリアといった光合成生物の活動が加速し、むしろCO₂吸収量を増やす余地もあるのではないか、という見方も存在します。

つまり、“泥炭地が温暖化で炭素を放出する未来”と“微細藻類の光合成がさらに活発化して炭素を取り込み続ける未来”が同時に予想され、どちらが現実化するのかが大きな謎として残っていたのです。

そこで、ヨーロッパ各地の研究者たちは、まさにその謎に挑むべく大規模な実験を企画しました。

ヨーロッパの代表的な泥炭地から「土ブロック(メソコスム)」を切り出し、それらを異なる気候条件の地域へ交換移植してみるという方法です。

この結果は、北半球の他の泥炭地にも適宜外挿する形で、将来的な炭素収支がどれほど変化するかを推定するうえで大きな手がかりとなっています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)