mRNAは使い捨てか?常識を覆す新展開

私たちの細胞内で繰り広げられている「遺伝子(DNA)からmRNAがつくられ、mRNAがタンパク質を合成し、役目を終えたmRNAは分解されて消えていく」という流れは、あたかも工場の製造ラインのようだと長らく考えられてきました。

製品を作るための設計図(mRNA)は一度使ったら捨てるだけ——そんな“使い捨ての青写真”というイメージが定着していたのです。

ちょうど、完成した製品の図面を処分するように、役目を終えたmRNAは細胞内の分解システムによって粉々にされて消滅する――それでおしまい、という認識が広く共有されてきました。

しかし近年、そうした「使い終わった設計図をそのまま破棄するだけ」という常識に一石を投じる研究報告が、世界各地で相次いでいます。

動物や酵母の細胞を調べた事例からは、“分解途中”のmRNA断片が逆に遺伝子の発現量をコントロールする鍵になっているかもしれない、と示唆する興味深い結果が得られているのです。

まるで廃棄したはずの図面の切れ端が、再び重要な指令書として浮上してくるかのような発見といえるでしょう。

植物の世界も例外ではありません。

土壌に含まれる養分や水分、金属イオンといった多様な環境要因に応じて、柔軟に遺伝子の働きを切り替える巧妙さは、植物が“動けない”なりに生存戦略を磨いてきた証です。

この中でも特に注目される元素がホウ酸(B(OH)₃)などの形で存在するホウ素。

適量がないと細胞壁をうまく形成できず、逆に多すぎると毒にもなるという「必要不可欠だが扱い方を間違えば危険」という両刃の剣のような存在です。

植物にとって、ホウ素が足りなければ必死に取り込み、多すぎれば取り込みを抑える必要があります。

そして、その最前線で働くのがNIP5;1という遺伝子です。

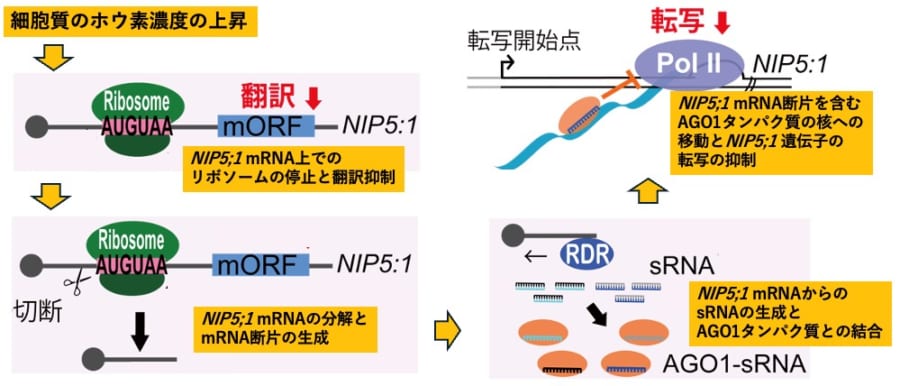

このNIP5;1は主にホウ酸を透過させるためのゲート役を担い、mRNA(転写産物)の5’UTR部分には「リボソームの進行をピタッと止める」特殊な配列が備わっています。

ホウ素が過剰なときには「これ以上はいらない」という判断のもと、リボソームを止めてmRNAを切り刻んでしまうのです。

しかし、このとき生じる“粉々になったmRNAの断片”が、ただ捨てられているのかどうかは長く不明でした。

近年、シュレッダーにかけた文書の切れ端が別の命令書として活用されるように、mRNAの分解過程が細胞内部の新たな仕組みを動かす手がかりになるかもしれない、という可能性が浮上してきました。

つまり、mRNAが「消えていく」その過程がなんと転写(DNAから新たなmRNAをつくる)を抑制する合図になっているかもしれない、というわけです。

東京大学などの研究グループは、この仮説を裏付けるために「ホウ素が豊富な環境下でNIP5;1 mRNAが分解される様子を追跡し、そこで生まれる断片がどのように転写を抑え込むのか」を詳細に調べ始めました。

![大人のさらさ 洗濯洗剤 ジェル 1900g シルクエッセンス効果で高保湿 ホワイトティー&フローラルの香り 詰め替え [大容量]](https://m.media-amazon.com/images/I/41G92luj2YL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ アメダス 撥水・防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)