切り刻む瞬間こそが勝負!mRNA崩壊から始まる転写制御

まず研究チームは、“どのような状態でNIP5;1のmRNAがどれくらい生産され、どのように壊されているのか”を正確に調べるため、ホウ素濃度を変えた培地でシロイヌナズナを育てました。

これは、人間にたとえれば「ミネラル配合が違う食事」を与えるようなもので、低ホウ素と高ホウ素、それぞれ極端な環境を用意することによって、NIP5;1がどのように振る舞うかを比較しやすくしたのです。

時間ごとにmRNA量や分解の状態を測定し、「ホウ素が少ないときにはNIP5;1 mRNAが増えるが、多いときには急に分解される」という変化をリアルタイムで捉えました。

分解の“決定的瞬間”を突き止めるために、研究者たちは複数の分子生物学的手法を組み合わせています。

たとえば「プライマーエクステンション」や「3’RACE」では、mRNAの末端がどこで切れているのかを調べることができます。

これによって、「この位置でmRNAが切断され、断片が生じている」という地図上の座標のような情報が得られるわけです。

また、「smFISH(単一分子蛍光 in situ ハイブリダイゼーション)」という先進的な観察法を使って、細胞内でmRNAがどこに存在するか、どのくらい蓄積しているかも可視化しました。

イメージとしては暗い倉庫に蛍光タグ付きの荷物がいくつあるかを懐中電灯で探すようなもので、“どこで合成が盛んか”“どこで分解が進んでいるか”を精密に確認できるのです。

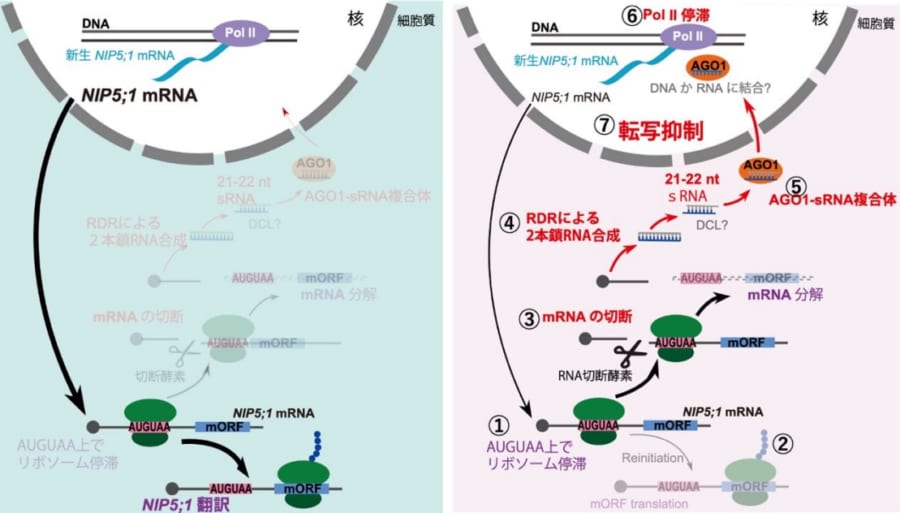

こうした取り組みの中でも特に目を引いたのは、ホウ素が豊富な状態になるとNIP5;1のmRNAがリボソーム(タンパク質合成の工場)の動きをピタッと止められたうえで大胆に切り捨てられ、その断片が「もうNIP5;1を作らなくていい」というシグナルを細胞内に伝えている可能性が高い、という点です。

具体的には、切り刻まれたmRNAのかけらがさらに小さいRNA片に加工されて、ARGONAUTE1(AGO1)などと組み合わさり、核の中へ運ばれていきます。

そこでDNAの転写、つまり“新しいmRNAをつくる作業”をブロックすることで、NIP5;1の生成そのものを止める——いわば細胞全体に「作業ストップ!」と号令をかける役目を果たしているのです。

このメカニズムは、工場ラインの例えで言うと、途中で不良品を廃棄するだけでなく、その廃棄をきっかけに「これ以上の生産をやめよう」という全体指令を発するイメージに近いでしょう。

mRNAは使われ終わったら消えていくはずなのに、その“消える瞬間”を逆手にとって遺伝子の転写段階まで抑え込むわけです。

「mRNA分解=ただの廃棄処分」という従来の見方を覆す、大きな発見と言えます。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)