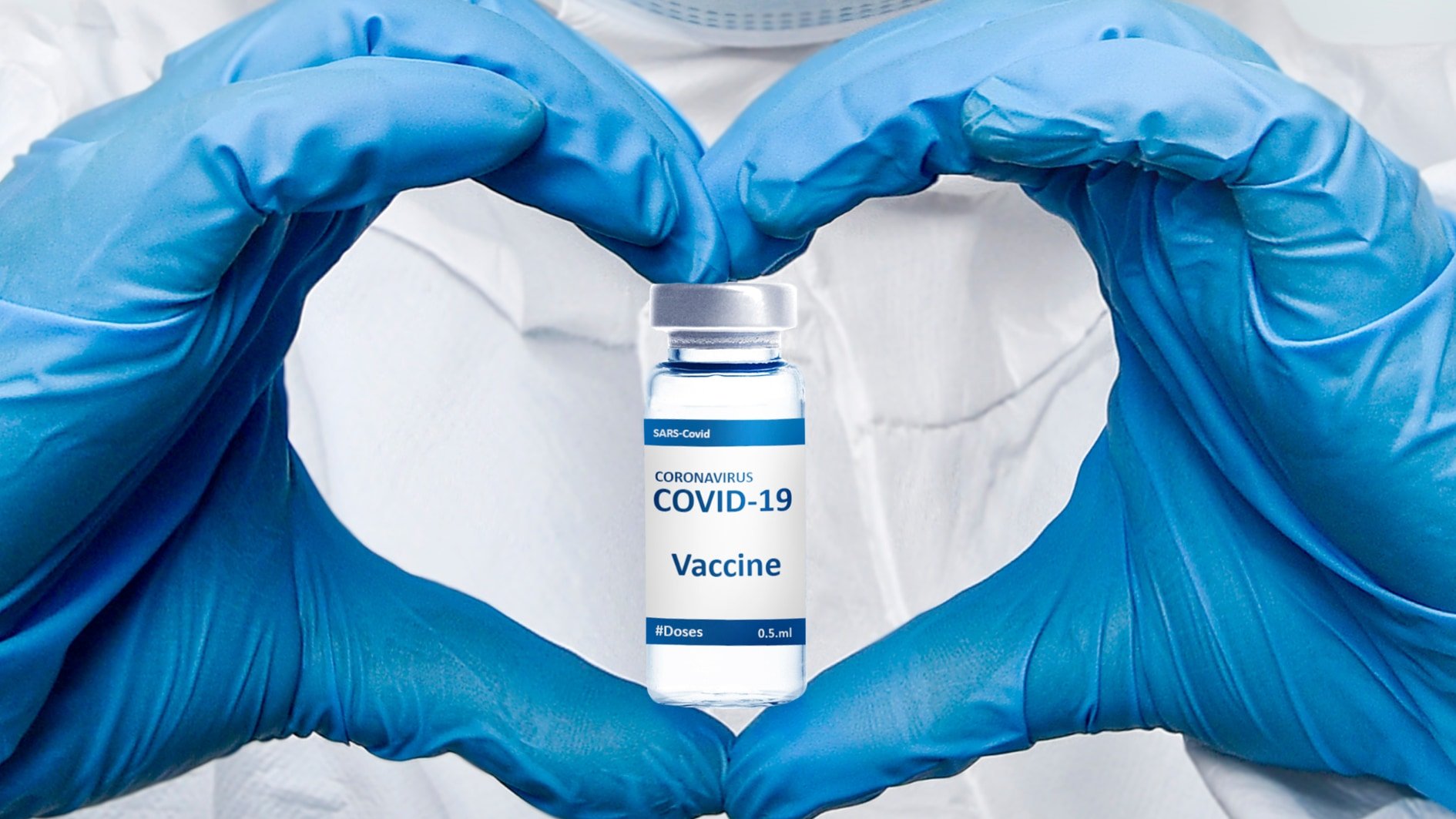

ワクチン副反応は“効いている証”なのか? 驚きの新研究

研究チームはサンフランシスコ湾岸エリアに住む成人、合計534名を募集し、それぞれがJ&J(1回接種)、ModernaやPfizer(2回接種)など異なるワクチンを受けるタイミングにあわせてデータを集めました。

まず、ワクチンを打つ直前の朝に「このワクチンはどれくらい効果があると思うか」「自分の体はしっかり対応できると思うか」「副反応はワクチンが効いている証拠だと感じるか」など、考え方(マインドセット)を測定。

加えて、接種当日から5日間は、毎日どんな副反応が出たか、どれくらいストレスや不安を感じたか、どれくらい幸せだったかを簡単な日記のように記録してもらいました。

さらに研究のユニークな点として、参加者の血液を採取し、ワクチン接種から1か月後と6か月後の中和抗体量を精密に測定したことがあります。

つまり、「考え方」と「実際の免疫反応」や「気持ちの変化」を同時に追跡し、どのように結びついているのかを具体的に検証できるようにしたのです。

結果、「ワクチンがきっと自分を守ってくれるはずだ」と確信している人ほど、実際に接種後に体調を崩すリスクが低く、不安な気持ちが少なくなる傾向が見られました。

具体的には、「接種当日に熱や頭痛などの副反応をどの程度経験したか」「どれほどストレスや落ち込みを感じたか」といったデータを詳しく調べた結果、ポジティブにワクチンを捉えている人ほど副反応が少なく、さらに接種直後の不安感やストレス値も低く抑えられていたのです。

加えて、全体的な気分に関しても、悲しい気持ちが薄らぎ、幸福感や安心感が高まるという“心理的メリット”も得られていました。

こうした傾向は、たとえば「絶対に副反応が出ないはず」と思い込んでいるわけではなくても、「ワクチンを打てて良かった」「やっとこれで自分や周囲の人を守れる」といった前向きな気持ちが背景にあると、自然に心と体が落ち着きを保ちやすくなる、と考えられます。

一方で、より興味深い結果が示されたのは、「副反応はむしろワクチンが効いている証だ」という認識を持っていた人たちに関する部分です。

「もし熱や頭痛が出ても、“自分の免疫が全力で働いている証拠だ”とポジティブに受け止められる」という姿勢があると、長期的に見ると1か月後や6か月後の抗体価(ワクチンがどれだけ免疫を高めているかを示す値)が高くなるという傾向が見られました。

つまり、「副反応=悪いもの」と思い込むのではなく、「ちゃんと免疫が作られているんだ」と前向きに捉えるだけで、体の反応がさらに後押しされている可能性がある、というわけです。

しかも、この“副反応は効いているサイン”というマインドセットは、実際に副反応が多く出る人ほど強いわけでもなく、経験した副反応の程度とはあまり関係がなかった、という点が非常にユニークでした。

「副反応が出ても出なくても、自分の中ではそれを前向きに解釈しよう」と構えている人ほど、接種後の抗体量がしっかり上がっていたようなのです。

一見すると「それは思い込みでは?」と感じられるかもしれませんが、研究者たちは、こうした“心の持ち方”が健康や治療効果に及ぼす影響が、実際に測定した生理学的指標(抗体価)ともリンクしていることに驚きを隠せない様子でした。

もしかすると「ポジティブに捉える人」は、接種後に適度に休養を取ったり、体を冷やし過ぎないよう気をつけたり、周囲のサポートを上手に利用したりするのかもしれません。

あるいは、脳や神経、ホルモン系の調整が働いて、自然治癒力や免疫力を高めるシステムが促進されている可能性もあります。

いずれにせよ、結果からは「ワクチン接種を受けるときの心理的な態度」が身体に影響を及ぼすことを示唆しており、研究者自身も「心理要因は決して無視できない」と再認識したといいます。

「思い込み」が身体や免疫反応にまで影響を及ぼす背景には、人間の脳や神経系と、免疫・ホルモン系が相互作用する仕組みがあると考えられています。

たとえば「プラセボ効果」や「ノセボ効果」と呼ばれる現象はその典型例です。

薬剤そのものに大きな作用がなくても、「効くはずだ」という期待があると脳が痛みを抑える物質を分泌しやすくなったり、逆に「副作用が怖い」という不安があると症状が出やすくなったりすることが、これまでの実験で確認されています。

実際、痛み止めや鎮静薬を与えられる際に「よい効果がある」と伝えられるか、「悪い反応が出るかもしれない」と伝えられるかだけで、まったく同じ薬剤でも体の反応が大きく変わるケースがあるのです。

こうした「心の持ちよう」と「身体のはたらき」の関係は、脳から放出される神経伝達物質やホルモンが、血管や免疫細胞に作用するルートを介して説明されることが多いです。

たとえばポジティブな期待感を抱くと、ストレスを感じたときに分泌されるコルチゾールなどのホルモン量が抑えられたり、痛みを和らげるエンドルフィンやオキシトシンといった物質が増えたりすることが報告されています。

結果として、免疫が過度に抑制されにくくなり、体が回復しやすい状態を保つことができるのです。

一方、ネガティブな思い込みを抱えると、不安や恐れといった感情がより長引きやすく、身体の警戒システムが過度に働いたままになってしまう可能性が高まります。

その結果、体力を消耗するだけでなく、免疫バランスが乱れやすくなり、疲れやすかったり、症状が重く感じられたりすることがあるのです。

ストレスや健康状態に関するマインドセットを扱う先行研究でも、同様のメカニズムが観察されています。

たとえば「ストレスは害にしかならない」という考え方と、「ストレスは成長や学びのチャンス」という考え方では、同じ出来事を体験してもホルモンの分泌量や血管の拡張・収縮の仕方が異なり、最終的には集中力や体調にまで影響が及ぶのです。

また、慢性疾患やがん治療での研究でも、患者自身の「病気や治療に対する見方」が痛みや疲労感、または免疫指標に影響を与えることが繰り返し示唆されています。

ワクチン接種の場合も同じように、「副反応はワクチンが効いている合図だ」という前向きな認識があると、体が多少の不調を“歓迎すべきサイン”として受け止められます。

そのため過度な不安や警戒のループに陥らず、結果的に体の調節機能や免疫応答がスムーズに働きやすくなるのかもしれません。

言い換えれば、心理的プレッシャーを過剰に感じずに済むことで、身体が自分の持つ防御反応を最大限に発揮できるのでしょう。

逆に「副反応が出たらどうしよう……」と必要以上に心配していると、ノセボ効果(悪い効果が出やすくなる現象)のように免疫システムが乱れやすく、症状も深刻に感じられやすいのかもしれません。

このように、思い込みや期待感が体に及ぼす影響は、生理学的にも心理学的にも複数のルートを通じて説明できるため、小さく見えて実はとても大きな差を生み出す可能性があります。

私たちの意識ひとつで、脳がどう反応するかが変わり、そこから先の免疫細胞やホルモン分泌、さらには日常生活の習慣(休養の取り方や食事の仕方など)までも連鎖的に変わっていくからです。

科学者たちは、こうした「マインドセットの力」をより正しく理解して活用することで、ワクチンをはじめとする医療行為の効果をさらに高め、患者や一般の人々の不安を軽減できるのではないかと期待しています。

今回の発見によって、ワクチン接種にまつわる議論はさらに広がるかもしれません。

これまでは「ワクチン自体の有効性や安全性」にばかり注目が集まりがちでしたが、そこに「人々の考え方」や「心の在り方」という新しい視点を組み合わせることで、より有益な接種体験を作り出すヒントが得られるのではないでしょうか。

たとえば、接種前の説明資料や医療従事者の声かけのなかに、「副反応があったとしても、体がきちんと働いているサインなんですよ」というメッセージを添えるだけでも、不安を多少なりともやわらげ、ポジティブな気持ちでワクチンを受けられるかもしれません。

研究チームは今後、「このような心理的アプローチが、実際にどれほど大きな効果をもたらすのか」をより詳細に検証していきたいとしています。

こうした研究が進めば、近い将来、ワクチンだけでなくさまざまな医療・健康の分野において、「考え方」をうまく使って効果や満足度を高める新しいスタイルが普及するかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)