ダイソン球とは何か? 夢と現実のギャップ

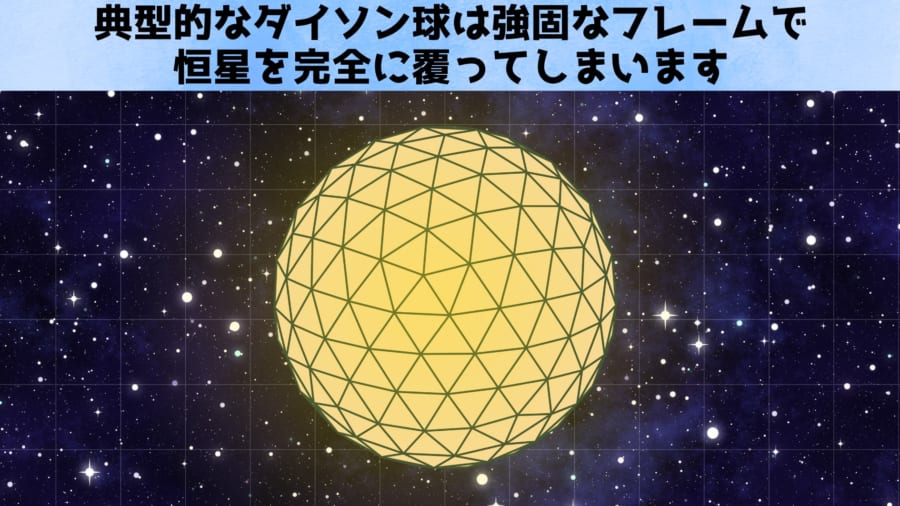

恒星の周囲を無数の人工物で取り囲み、その放射エネルギーを余すところなく回収するという発想が「ダイソン球」です。

1960年代に物理学者フリーマン・ダイソンが提唱した概念で、人類よりはるかに進んだカルダシェフ・スケールII(タイプII)の文明が、自らの恒星から膨大なエネルギーを得る手段として想定しました。

極端に言えば、地球上のエネルギー問題を解決する究極策として太陽を丸ごと発電所にするようなものです。

SF作品でもたびたび登場するロマンあふれるアイデアですが、実現には途方もない工学技術が必要になるため、現実にはまだ遠い未来の話です。

ただアイディアの発展は続いており、ダイソン球として様々な構想が提示され、亜種が増え続けています。

その中で最も有力視されているのがダイソン・スウォームと呼ばれるものです。

「ダイソン・スウォーム(群)」は言わば宇宙版ソーラーパネルの大群で、百万~数十億もの小型衛星が所定の軌道を公転しながら恒星エネルギーを収集します。

これだけの数の人工物を安定に運用するには極めて高度な自律制御システムや冗長なバックアップ機構が必須であり、何千年・何万年もの長期にわたって自己修復しながら動き続けることが求められます。

もし制御が途切れれば衛星同士が衝突を起こし、ドミノ倒しのようにシステム全体が崩壊してしまう危険性があるのです。

ダイソン球は地球外知的生命探査(SETI)においても重要な概念です。

高度文明がダイソン球を建設すれば、恒星から放射される可視光線の多くを遮って代わりに赤外線の廃熱として放出するはずだと考えられています。

この特徴的な赤外線信号は遠方からでも観測可能なテクノシグネチャー(人工物のしるし)になり得るため、科学者たちは宇宙望遠鏡データの中から「不自然に赤外線が強い恒星」を探してきました。

過去には赤外線天文衛星WISEのデータなどからいくつかの候補星が報告されたこともありますが、後の解析で星の背後にあった塵だらけの銀河による紛れ込みだった可能性が指摘されるなど、いまだ決定的な証拠は見つかっていません。

ではなぜ、これほど合理的にも思えるダイソン球がどの星にも見当たらないのでしょうか。

今回発表された新たな研究は、その理由の一端を示すものかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)