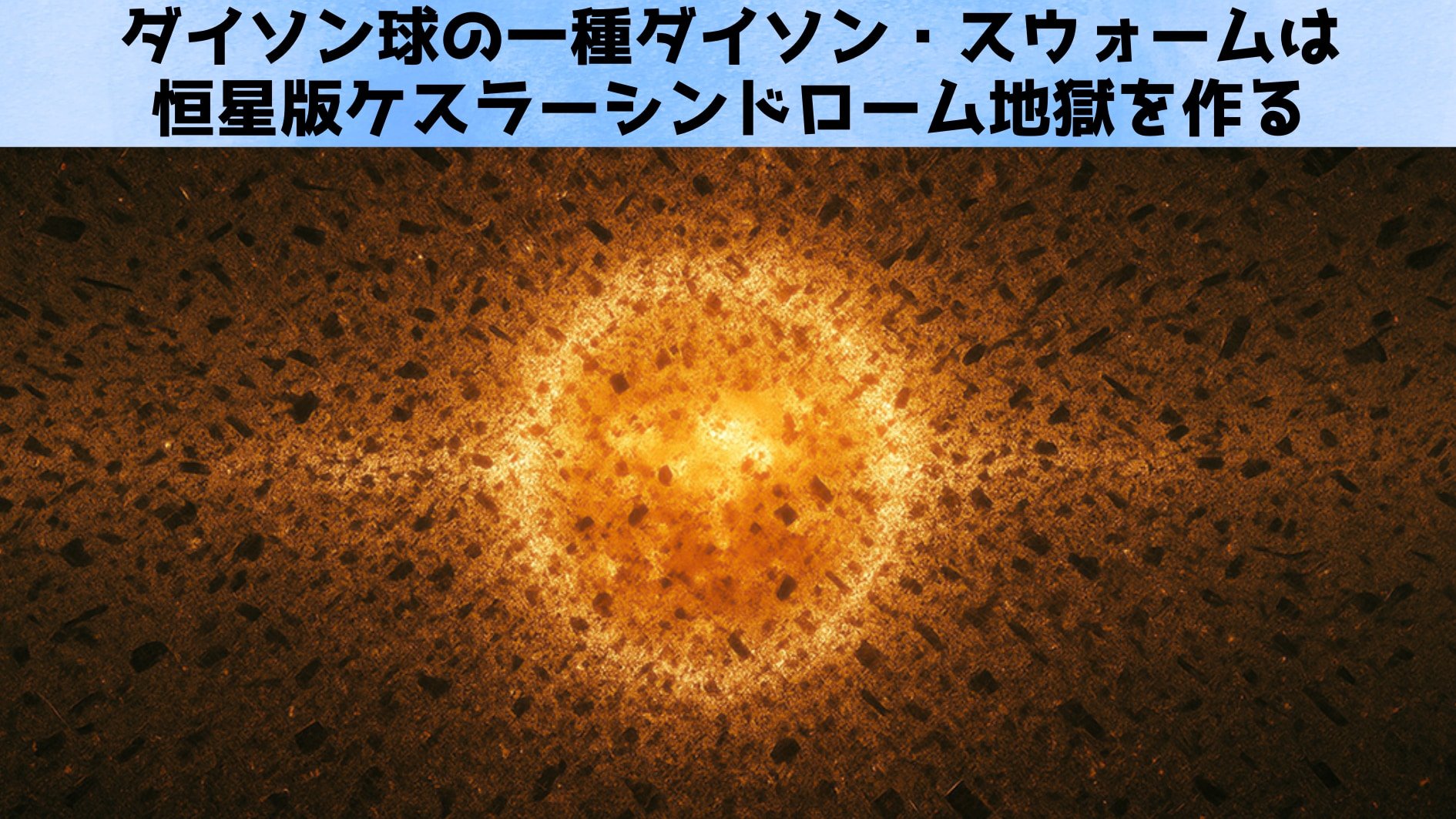

塵と化す夢――ダイソン球の運命と教訓

これらの結果が示すのは、たとえ恒星を囲む壮大なメガ構造を築けるほど技術が発達した文明でも、その維持には絶え間ない管理が欠かせないという厳しい現実です。

ラクキー氏は論文の中で「一見するとメガスウォームは不変で無敵な永久構造にも思えるかもしれないが、積極的な維持管理なしには長持ちしない」と述べています。

重力や輻射による摂動を完全に封じ込める方法はなく、放置すれば軌道が重なって衛星同士が衝突し、やがて全体が粉砕されてしまうからです。

そのため超高度文明がダイソン球を運用し続けるには、軌道空間を徹底的に制御し、壊れた衛星を修理・交換し続ける必要があります。

そこまでの労力を長期間にわたり文明全体で支えられるかどうか、社会的・政治的にも大きな課題になるでしょう。

(※AIによるパネル間距離の自動制御などの仕組みも管理維持においては重要になるでしょう。)

もしそうした努力を惜しめば、結局「塵と化す」未来を迎えてしまうかもしれません。

今回の研究は、「なぜダイソン球が見つからないのか」という問いに対する一つの答えを与えているとも言えます。

構想としては合理的に見えるダイソン球でも、長期的には崩壊リスクが極めて高いため、積極的に維持されていなければ観測される間もなく消えてしまうのかもしれません。

もちろん論文では衝突回避策も検討されており、自己修復・自己複製可能な衛星群や軌道清掃のアイデアなども提案されています。

しかしどれも実行には困難が伴い、恒星スケールのプロジェクトを維持するのがいかに難しいかが改めて浮き彫りになりました。

私たち人類が将来、太陽系規模のエネルギー計画に乗り出すなら、こうした研究から得られる教訓はとても大きいです。

いつか宇宙にソーラーパネルを敷き詰める日は来るのでしょうか。

そのときは「ダイソン球崩壊シンドローム」を防ぐために、壮大な維持管理システムの構築が不可欠になるはずです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

スペースオペラが好きな人間としては人類の技術を超えていてダイソン球を作ろうという文明がエネルギーフィールドによる物理障壁や重力制御技術を持っていないはずがないので、人工衛星同士の衝突って問題ではないと思うんですよ。

恒星系規模で重力制御やらなんやらする技術に必要なエネルギー量ってどれくらいなんでしょうね。

炭鉱で使用されていた初期の蒸気機関ポンプよろしくそれらの機構を動かすためにもう一個ダイソン球が必要とかいうオチがあり、費用対効果の面で作られていないという説はどうだろう。

この論文が示しているのは、地球から見て「ダイソン球がなぜ発見されないのか」です。

これまで宇宙の百数十億年の歴史の中でダイソン球を十分に建造・維持できる文明が生まれていたとしても、その文明が滅んでしまうと、ダイソン球は「たった数千年」しか維持されない。これは天体観測によって文明の痕跡を発見しようと考えていた天文学者の期待より遥かに短い(ダイソン球の発見を目標にするのは、それが巨大で超長期間維持される建造物だと考えられていたから)。

よって、観測可能な宇宙のどこかに超技術文明が生まれていたとしても、それを地球から発見できない可能性が高まった、という話。

地球から見てダイソン球がなぜ発見されないのか?

それは

>高度文明がダイソン球を建設すれば、恒星から放射される可視光線の多くを遮って代わりに赤外線の廃熱として放出するはず

という前提が間違っていて、

>宇宙望遠鏡データの中から「不自然に赤外線が強い恒星」を探してきました

という手法では見つかるわけがない、という可能性も考えられます。

ダイソン球を建設した文明は地球人類よりも遥かに進歩していますから、恒星の放射光を利用可能なエネルギーに転換する効率が極端に高く、転換する際には排熱は殆ど生じないという可能性があります。

もしそうであれば排熱が生じるのはエネルギーを消費した時の事になります。

そしてエネルギーを消費するのは基本的に人口の多い場所であり、恒星の周囲を丸ごと改造するような宇宙文明であれば、複数の恒星の周囲に進出している可能性は高く、ダイソン球は単なる発電所のような動力用エネルギーの供給源で別の場所にエネルギーを送っているだけに過ぎないという可能性は十分考えられる事であり、その場合にはダイソン球の内部や表面で排熱が生じるとは限りません。

もしダイソン球では排熱が生じないのであれば、赤外線で探してもダイソン球が見つからないのは当然という事になります。

因みに、以前、シュテファン=ボルツマンの法則の公式を使って計算したところ、地球の公転軌道上における太陽光の放射エネルギーの強度を完全に吸収して、得られた熱エネルギーを全て熱輻射による赤外線の形で放射するためには、太陽光の吸収面と排熱を放射するラジエーターの総面積が等しい場合、ラジエーターの表面温度は120℃前後にもする必要があるという結果になりました。

低熱源側の温度が120℃もあるという事は、その場所の環境の温度はそれ以上に高温になっているという事を意味します。

つまり、ダイソン球で得られたエネルギーを全てダイソン球内で消費して、発生した排熱の全てをダイソン球の外側の表面から赤外線の形で放熱するとなると、ダイソン球の温度は一般的な地球の生物では生きていけない程の高温になるわけです。

この事から、ダイソン球はエネルギーの消費場所ではなく、もしエネルギーの転換効率が極めて高かった場合には、ダイソン球からの排熱は(探している科学者達が想定している程)多くはない可能性があるという事がわかります。

ダイソン球を作るのは、思ったよりも難しいとわかった。

しかし私の中の宇宙人が、その問題は既に解決していると言っている👽

ラリイ・ニーヴンはリングワールドを書き、ファンたちの思考を刺激した。曰く不安定性、曰く強い相互作用に匹敵する引っぱり強度を持つ超素材、曰く太陽系の大掃除、曰く、曰く。

小学生グループが自由研究で発見、指摘した問題点もある。

もちろん小説、絵空事なのを、ついに大学が真面目に研究して答え合わせしてくれたわけだが、今さら騒ぐSFファンは60年遅れている。

僅かでも変な動作をした時点で軌道から取り除くだけでは?

安全装置も複数付けていれば済む話

そんな事する位だったら小さい太陽作った方良いじゃん?

地球人は馬鹿だなw

そうなんよな

恒星鈩確保するだけで良いし、そもそも恒星の放射エネルギーをわざわざ電力に変換する必要も無いんだよな

重力子の制御とニュートリノ通信を実用化させてから語れよ、って話

色々な理屈を言ったところで、所詮は現在の人類が理解してる程度の理論

数万年単位での話なのだから、人類だって数万年後にはこれらを維持管理できる技術を得るかもしれない

では、なんでダイソン球が見つからないのか?

って、それは単に人類の技術がその程度って事でしょ?

未知の物を見つけたら、「正体不明」って結論

それらをよく調べたらダイソン球でしたって事もありえる話

うーん。なるほどなぁ。

じゃぁ、ダイソン球を作るにしても、衝突距離問題をもっとマージンをとって・・・てなって、結局母星周辺に太陽光パネルでいいってなるんやね。

または、核融合炉だろうなぁ。

現実は世知辛いが面白いなぁ。

そもそもダイソン球必要ない説

先進文明は省エネ技術もすごーいので

恒星丸ごと一個覆うほどのエネルギー需要がないのかもしれない

ダイソン球作れるくらいの文明だったらダイソン球なんか必要なさそうだよね

この記事を要約すると、極めて高度な制御をしないと軌道が乱れたりや故障とかで衛星同士が衝突して全体が崩壊するよ!って事で合ってる?

ダイソン球を作れるような文明がそんな初歩的な事で頓挫するとは思えないんだが。

(今の人類ですら人工衛星に自己制御させて、軌道調整も衝突回避も出来るのに)

あれ?さいきん連星でなら安定するダイソン球が作れるかもしれないっていう記事をどこかで読んだ気がするけど

そんな進んだ文明なら必要最低限だけのエネルギーをダイソン作るよりもっと小型で高効率かつ低コストなエネルギー採取方法がありそう

星一個丸々包み込むとか造る時点で無駄が多そうな気はしちゃう

人類も早くソーラーパネル()に夢見るような下等生物のポジションから脱却できるといいね…

>ダイソン球は恒星版ケスラーシンドローム地獄を作る

>このような巨大構造体は放っておけば“恒星版ケスラーシンドローム”とも言える連鎖衝突によって自滅しかねない

という話は、あくまでも

>ダイソン・スウォーム

や

>赤道面に複数のリング状軌道帯を作る

等の恒星の周囲を回る複数の構成部品でダイソン球を形成する場合にのみ言える事に過ぎず、

>ダイソン球として様々な構想が提示され、亜種が増え続けています。

の全てのダイソン球の亜種の中には、そのような危険性が存在しないものもあるかも知れません。

ですから、ラクキー氏の研究結果をもってダイソン球が実現困難であるとして、ダイソン球が見つからない理由とするのは早計に過ぎると思います。

例えば、恒星の重力よって恒星の周囲を公転する人工惑星で恒星を囲むのではなく、単位面積あたりの質量が極めて小さい薄いフィルムシート状の光発電機を使い、適切な重さのバラストと組み合わせる事で、恒星が放射する光の圧力が、シートとバラストに加わる恒星の重力をわずかに上回るように調整すれば、ダイソン球の構造に加わる張力はさほど大きくはなりませんし、他の部位よりも恒星に近づいた部分が生じれば「恒星が放射する光の圧力が、膜とバラストに加わる恒星の重力をわずかに上回る」量が大きくなり、元の位置に押し戻されますし、離れた部分があれば繋がっている周囲の他の部位に引っ張られて元の位置に戻ります。

要するに光で膨らむ紙風船のようなものです。

これならコリジョン・カスケードは起こりようがありません。

恒星の光度は必ずしも一定ではないため、光圧が増減した場合に備えて調整システムが必要になります。

調整システムとしては、バラストを少な目にしておいて過大な光圧を逃がすための穴(窓)を設けて、その開き具合を調節するなり、部分的に反射板を設けて光を内側にはね返す事により、光圧による力を倍増したり、といった方法が考えられます。

また、薄いフィルムシート状の構造は脆弱で破損しやすいため、自動装置による全自動の補修システムは必須となる事でしょう。

ダイソン球を作れるレベルの文明なら、わざわざダイソン球で恒星からエネルギーを得るなんて事しなくても

もっと効率の良いエネルギー源を得てそうに思うのだが

なんで軌道に投入した衛星がそのまま放置される前提なんだよ。無限のエネルギーを得る訳だし、軌道を自律修正ぐらいさせるだろう?

放置すれば、いずれ衝突する事くらい、超文明が考慮しない訳が無いだろう?

何をドヤ顔でこんな稚拙な事を言っているのか?

未知の超文明に対してダイソンスウォームを造る技術力は信用してるのに、それをコントロールをする事は信じられないらしい。

地球上でも超富豪が質素な生活を求める人がいるように、進化した人類なら物を増やすより心の充足を求める人が増えてしまうので、そんなことやって無さそう。省エネ技術も進化するしね。

小惑星帯?