過労で脳が大きく?研究チームの意外な発見

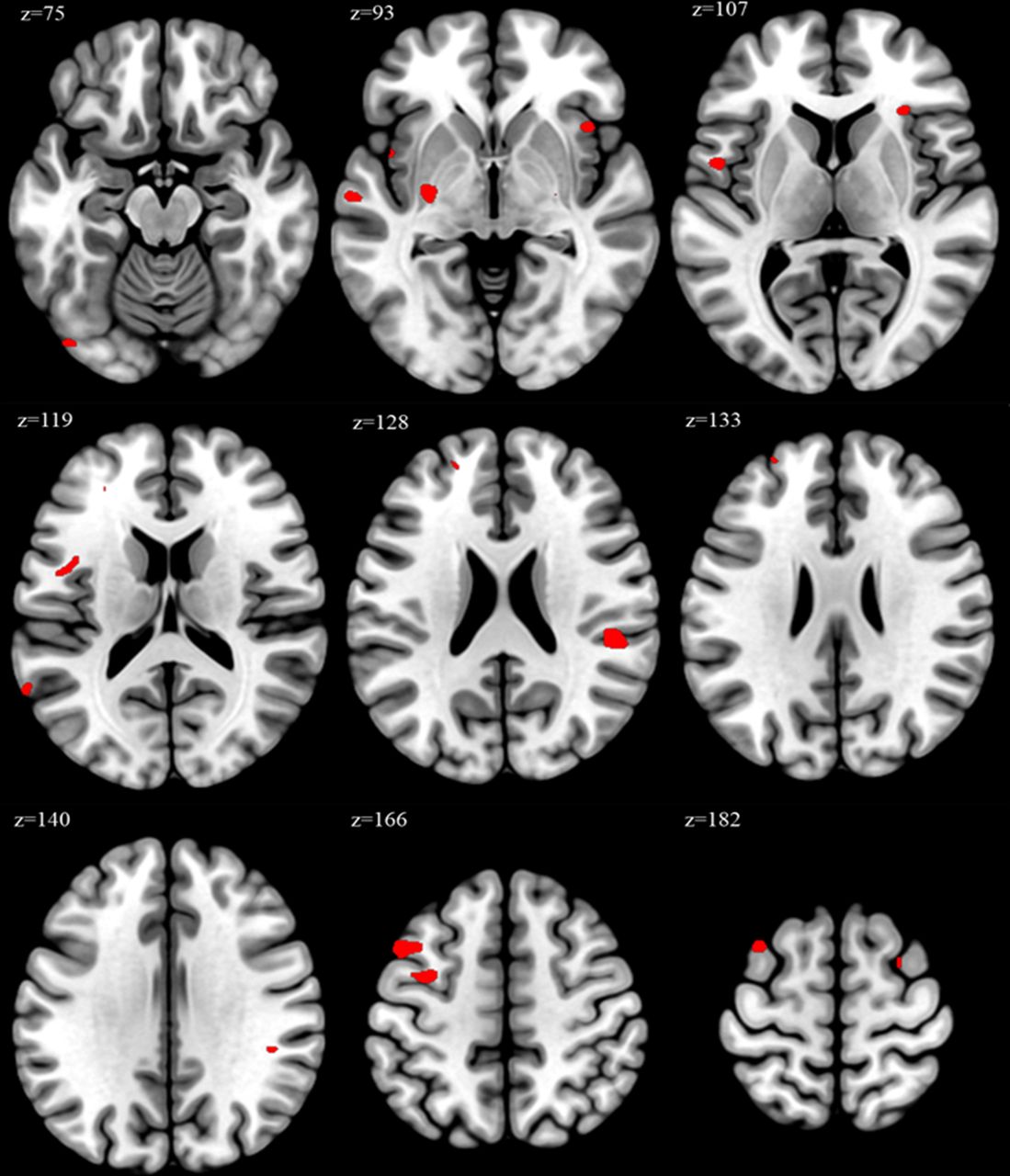

過労群の人では、通常労働群の人に比べて脳の一部の領域が大きくなっていました。

具体的には、左中前頭回(left middle frontal gyrus)や島皮質(insula)などで、これは実行機能(executive function)や感情制御(emotional regulation)、ストレスへの反応に関わる領域です。

実行機能とは、計画を立てたり、問題を解決したり、行動をコントロールしたりする能力のことです。

さらに、週の労働時間が長い人ほどこれらの領域の体積が大きいという相関もみられました。

研究チームはこの現象を「過労による慢性的なストレスに対して脳が行う神経適応反応(neuroadaptive response)」ではないかと考えています。

つまり、脳が過剰な負荷に対応するために一部の神経回路や細胞の活動を一時的に高め、能力を底上げしようとした結果、脳が肥大したのではないかというのです。

さらに研究者たちは、この状態が非常事態の“緊急対応モード”とみなされるべきだと指摘しています。

短期的には集中力や情動コントロール能力を高める助けになるかもしれませんが、長く続けば、神経細胞や代謝に過剰な負担がかかり、結果として疲れやすさ、物忘れ、気分の落ち込みなどの不調リスクが高まると考えられるのです。

一方で「これは一時的な適応か、それともやがて悪影響をもたらす前兆なのか」はまだわかっていません。

これまでの研究でも、ストレスや睡眠不足が脳の構造に影響を与えることは示唆されてきました。

ただし、脳の構造変化が良いことか悪いことかは、必ずしも単純に判断できません。

たとえば学習や練習でも灰白質(gray matter:神経細胞が集まる部分)が増えることは知られています。

しかし過労による変化は「負担の証拠」である可能性も否定できません。

この脳の肥大は、発達による成長というポジティブな現象ではなく、けがや炎症で腫れた筋肉のようなイメージに近い現象だとも解釈できるのです。

この研究は、「長時間働き続けることで脳が変化する可能性がある」という衝撃の事実を示しました。

ただ一方で、研究者たちはこの研究についていくつかの注意点を述べています。

まず、この研究は110人という比較的小規模なパイロット研究です。またこの結果について、研究者たちは予測を述べていますが、因果関係を明らかに出来ているわけではありません。

さらに被験者はすべて韓国の医療従事者であり、他の職種や国の人々にそのまま当てはまるとは限りません。

そのため、研究チームは今後この研究が進み、より大規模かつ多職種・多国籍での追跡調査や因果関係の検証が必要だと述べています。

こうした知見を集めることは、職場の健康管理や労働時間のあり方を考えるために重要です。

睡眠やリフレッシュの時間を削ってまで長時間働き続けることが、思っている以上に自分の脳に負担をかけているかもしれません。

今後の研究が進めば、職場の労働時間や健康管理の新たな指標として活用される日が来るかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)