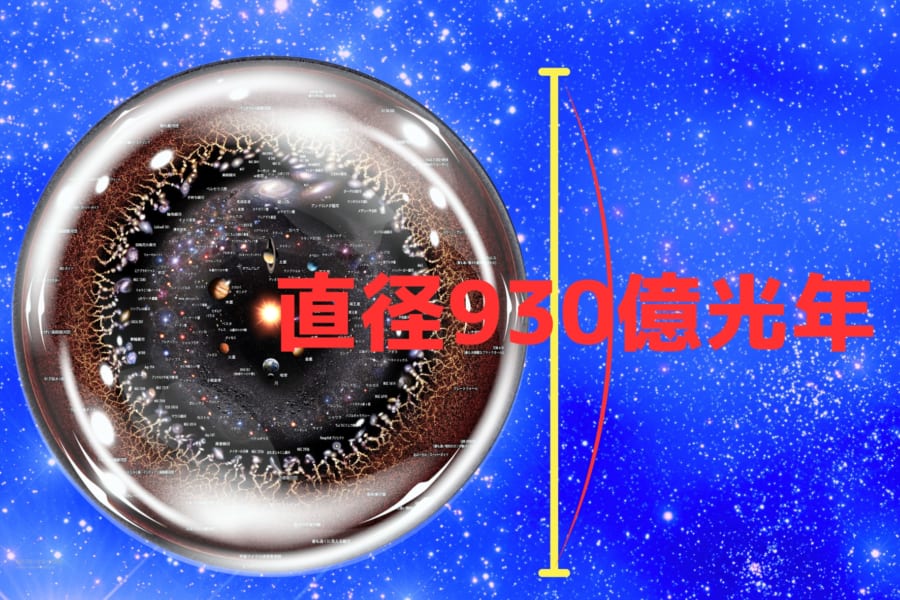

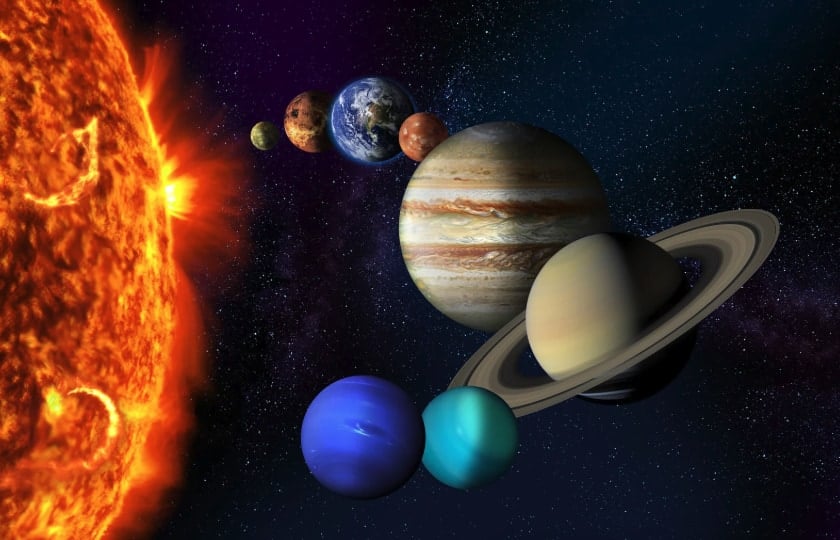

かつての木星は「地球2000個分」だった?

木星の質量は、他の太陽系惑星をすべて合わせたものの2倍以上の質量に達します。

ですが、その巨大な姿は「かつての木星」に比べれば、もはや縮んだ姿にしかすぎない可能性が浮上したのです。

今回の研究では、木星を取り巻く90以上の衛星の2つ、アマルテア(Amalthea)とテーベ(Thebe)に着目しました。

この2つの衛星は、ガリレオ衛星(木星の4大衛星イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト)よりもさらに木星に近い軌道を持ち、ガリレオ衛星に比べてわずかに傾いた軌道を描いています。

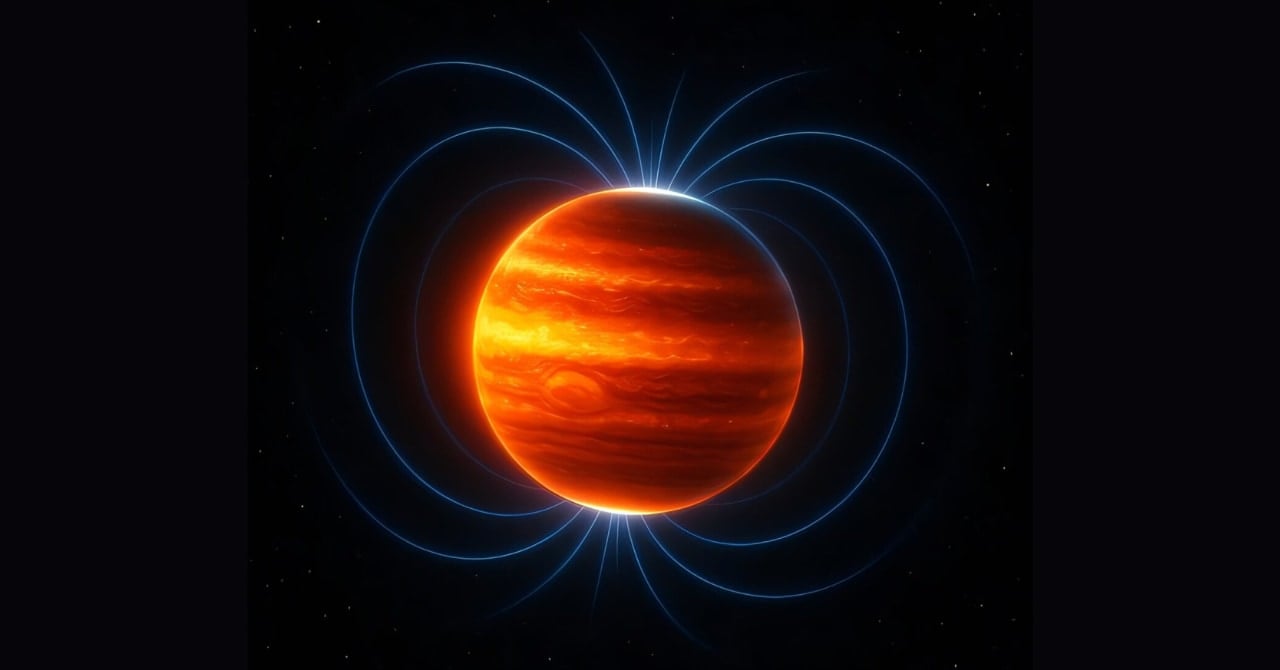

そのわずかな傾きが、実は驚くべき物語を物語っていたのです。

研究チームは、これらの衛星の軌道のズレを詳細に分析し、木星の角運動量(回転に関わる力の保存則)などと照らし合わせることで、木星が誕生後約380万年の時点でどれほどの大きさだったのかを推定しました。

その結果、当時の木星(今から約45億年前)は現在の2〜2.5倍の半径を持ち、体積でいえば地球2000個分にも相当する“膨れ上がった怪物”だったことが示されたのです。

この時期、木星は周囲の原始惑星系円盤――つまり、太陽のまわりを取り巻いていたガスと塵の円盤、惑星を作る材料となる――から猛烈な勢いで物質を取り込みながら成長していました。

推定では、毎年1.2〜2.4個分の「木星質量」を吸収していたとされ、木星はまさに“惑星形成の嵐の中心”にあったのです。

このような状態は、従来の惑星形成理論にも合致しており、岩石と氷でできた核がガスを猛烈に集めて膨張するという過程を支持するものとなりました。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)