新理論では「暗黒物質=凍りついた光速粒子」になる

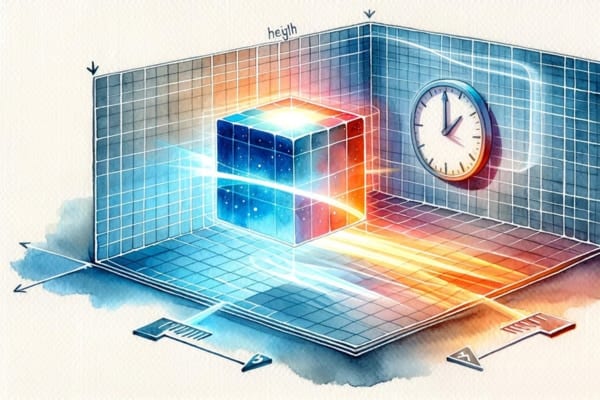

理論モデルの舞台は、ビッグバン直後の灼熱の宇宙です。

宇宙誕生まもない頃、空間は超高温・超高密度のエネルギーの海でした。

光の粒である光子と同様に、質量を持たない(あるいは極めて軽い)粒子たちが光速に近いスピードで飛び交っていたと考えられます。

リャン氏とコールドウェル氏は、このカオスのような初期宇宙で暗黒物質の元となる粒子もまた「熱く、速い」状態にあったと仮定しました。

やがて宇宙が膨張して温度が下がると、これらの粒子同士の間に特定の自己相互作用が働き始めます。

研究チームによれば、この相互作用によって粒子たちはペアを組み、まるで水蒸気が急激に冷やされて水滴へと凝縮するようにエネルギーを失って大きな質量を獲得したといいます。

実際、粒子同士がペアを形成するときにエネルギーのギャップが開き、彼らはまさに「エネルギーの崖から滑り落ちる」ように一気にエネルギーを奪われてしまいます。

リャン氏は「私たちの数学モデルで最も予想外だったのは、高密度のエネルギー状態と塊状の低エネルギー状態を橋渡しするエネルギーの急低下でした」と、この劇的な“エネルギーの急降下”に驚きを示しています。

言い換えれば、質量がゼロの状態から有る状態へ粒子が相転移した転換点であり、この瞬間に暗黒物質は自らの冷たく重い性質を手に入れたのかもしれません。

では、なぜ粒子同士がペアを作り引き寄せ合ったのでしょうか。

研究チームはその理由を粒子のスピン(自転)の向きに求めています。

スピンが互いに反対向きだったために引き合ったのであり、イメージ的には磁石のN極とS極が引き合うようなものになります。

(※より詳しくは、実際には「軸性化学ポテンシャル」という効果などがはたらき、同じような運動状態をもつ粒子同士がクーパー対(ペア)を作ることで安定化します。)

こうして粒子と反粒子のペア(クーパー対類似の状態)の凝縮という相転移が起きると、粒子たちは次第にスピードを落として運動しなくなり、圧力もほとんどゼロの冷たい状態へと近づいていきました。

言ってみれば、初期宇宙の激しいダンスパーティーで熱狂的に動き回っていた粒子たちが、ペアになった途端に一斉にクールダウンして床に沈んでいったようなものです。

その結果残されたのは、重く非相対論的になった粒子の凝縮体です。

これは現在の宇宙で銀河に質量を与えている暗黒物質そのものに他なりません。

この相転移は宇宙論におけるフリーズアウト(凍結)にも似た役割を果たします。

(※通常の熱的アニヒレーションによるフリーズアウトとは異なるものの、温度低下と相互作用の変化によって暗黒物質の最終的な数が決まるという点で“フリーズアウト的”な役割を果たします。)

つまり、粒子が熱いプラズマから離脱し、その供給が断たれることで最終的な残存数、すなわち遺物としての暗黒物質の量が決定されたのです。

重要なのは、このモデルで生成された暗黒物質は従来のシナリオよりわずかに速いペースで減衰・希薄化していくという特徴を持つことです。

平たく言えば、現在の宇宙で測定される暗黒物質の分布やゆらぎに微妙な違いが現れる可能性があるということです。

このわずかなずれこそが、本理論ならではの指紋として宇宙の観測に刻まれているかもしれません。

ところで、一見奇抜にも思えるこの質量獲得メカニズムには、身近な物理現象との深い類似が隠されています。

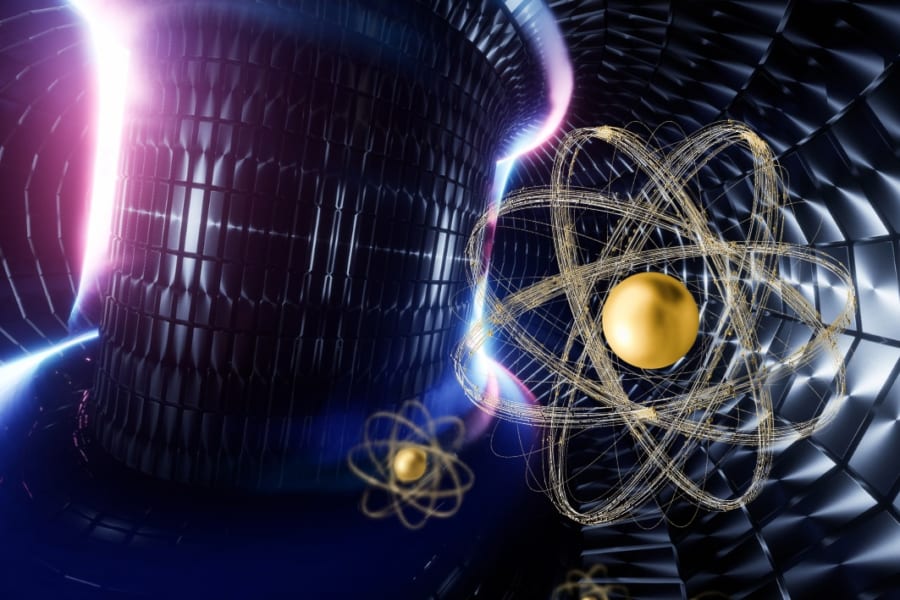

研究チームがヒントを得たのは他でもない超伝導です。

特定の金属を極低温まで冷やすと電気抵抗がゼロになる超伝導では、クーパー対と呼ばれる電子のペアが形成されることが知られています。

普段は反発し合う電子同士が格子振動(フォノン)を介して引き合い、ペアになる現象です。

その結果電子は集団的な凝縮状態に入り、エネルギー的に安定したギャップを持ちます。

リャン氏とコールドウェル氏はこの現象に着目しました。

コールドウェル教授は「私たちは、ある種の相互作用がエネルギーをこれほど急激に低下させることができるのか、その手がかりを超伝導に求めました。クーパー対の存在は、そのようなメカニズムが現実に存在することを証明しています」と語っています。

つまり初期宇宙においても、電子のクーパー対形成に似た自己相互作用によって質量ゼロの粒子がペアを組み、エネルギー状態が劇変して質量を帯びたのではないかというわけです。

実際、彼らのモデルは南部陽一郎・ジョナ・ラシニオ(Nambu–Jona-Lasinio, NJL)モデルと呼ばれる素粒子論の枠組みに基づいており、これはもともと超伝導のBCS理論にならって質量の起源を説明するために考案された理論です。

既知の物理法則に基づくシンプルなモデルで無理なく暗黒物質の形成過程を描き出した点は、この理論の大きな魅力と言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)