鳥たちが朝さえずるのは戦略的な理由だった

分析の結果、早朝の鳴き声には「社会的な機能」が強く関係していることが明らかになりました。

とくに明確な傾向が見られたのが、縄張り意識の強い鳥たちです。

たとえば、シジュウカラの仲間やヨシキリのような種では、朝の時間帯に鳴き声が集中しており、自分のテリトリーを他の個体に示すための行動と考えられます。

ここで重要なのは、なぜ「朝一番」でそれを行うのかという点です。

鳥たちの縄張りは一度確保すれば永久に安泰というものではなく、周囲の個体は常に空白地や隙をうかがっています。

もし朝になってもその場所で声が聞こえなければ、「この縄張りは空いている」と判断され、侵入されるリスクが高まります。

そのため、夜明けとともにすぐさま鳴くことは、野生の世界における「おはよう」の一声ではなく、「ここはオレの場所だぞ」という宣言なのです。

また、果実と昆虫を食べる雑食性の鳥──たとえばムクドリの仲間など──でも、朝の鳴き声が目立ちました。

これらの種は群れで採食する傾向があり、鳴き声が仲間への位置情報や採餌開始の合図、あるいは捕食者への警戒信号として使われている可能性があります。

一方で、主に果実のみを食べる鳥や、縄張りを強く主張しない鳥では、朝と夕の鳴き方に大きな差が見られないこともわかりました。

この結果からは、これまで有力とされてきた「環境要因説」は否定されます。

研究者が音響条件をほぼ同等に揃えた朝と夕方で比較しても、一部の鳥たちは朝のほうが明らかに鳴き声が多くなっていました。

つまり、朝の鳴きが多い理由を「声が通るから」などの環境要因とする説では、鳴く時間帯の違いをうまく説明できなかったのです。

また、同様に暗くて視覚的活動が制限されるために鳴いているという「視覚制限説」についても、夕暮れの薄明かりが似た条件であるにもかかわらず、朝に鳴き声が多い鳥がいたことから支持されにくくなりました。

加えて、ホルモンや体内時計による発声リズムという「生理説」も、種によって朝に鳴き声が多いものと、朝・夕で同じ様に鳴くものがいることから支持できません。

もし鳥たちが体内時計に従って鳴く時間を決めているのであれば、一貫して朝の鳴き声が増えると予想されますが、そのような傾向は特になかったのです。

このように、長年「環境」や「生理」によって説明されてきた「朝のさえずり」という現象が、実は「社会戦略の一環」であったことが、今回の研究によって初めて明確に示されたのです。

つまり、早朝に鳥が鳴くのは、縄張り意識強い鳥や、雑食性の仲間と協力して採餌行動を取る鳥たちであり、鳥たちは生態的なニーズに応じて戦略的に鳴いていたのです。

研究チームは、今後さらに行動観察や個体識別を組み合わせることで、鳴き声の意味や機能をより深く理解できるだろうと述べています。

朝のさえずりが違って聞こえてくるかもしれない

今回の研究は、私たちが何気なく耳にしてきた鳥のさえずりに、新たな意味を与えるものです。

朝聞こえる鳥のさえずりは、涼しくて空気の澄んだ朝の時間を楽しんでいたり、朝の挨拶を交わしているような朗らかな印象がありましたが、実際は縄張りの主張や、狩りの合図など戦略的な理由によるものだったのです。

ニワトリの朝鳴きは、過去の実験によって体内時計(生物の中の時間)にしたがって決まっていることがわかっています。たとえ暗い部屋に入れて外の様子が見えなくても、毎日ほぼ同じ時間に鳴くのです。

つまり、ニワトリの「朝鳴き」は習慣や社会的な駆け引きではなく、生理的に決まっている行動なのです。

これに対して、今回の研究で明らかになった野鳥の鳴き声は、「とにかく朝に鳴く」のではなく、その種の生き方や縄張り争いなどの“戦略”によって、朝を選んで鳴いているという違いがあります。

朝に鳥たちが鳴くというのは、当たり前の自然の景色ですが、科学は、身近な音や風景に隠された「意図」や「意味」を見つけ出す力を持っているのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

いつも楽しく読ませていただいています。

ある行動が適応的意義を持つ「戦略」であることと、その行動が「生理的」に決められていることは矛盾しません。「朝に鳴く」ことが適応的である(進化的に有利)であれば、「朝に鳴く」行動が進化します。自然選択でまず重要なのは「朝に鳴く」ことであって、それが可能になるのであれば、メカニズムはある意味「なんでもいい」でしょう。

この研究のやり方で「朝に鳴く」種が「体内時計に基づかない方法でそうしている」ことを示せるとは思われません。体内時計によって「朝に鳴く」メカニズムも自然界では十分確実に「朝に鳴く」ことを実現するはずです。したがって、この論文で調べられた「朝に鳴く」種のうちに「体内時計」に基づいて朝鳴く種がいても不思議ではありません。

この記事の最後で注目しているのは、「朝に鳴く」ことがどのくらい「柔軟」に制御されているか、だと思われます。それは行動の機構(メカニズム)の話として、機能(適応価や戦略)の話とは別に議論すべきです。行動の「機能」に関する問いと「機構」に関する問いをごっちゃにすることは、行動に関する生物学的議論を混乱させてしまいます。そのことを指摘し、行動の生物学の議論を整理した枠組みは「ティンバーゲンの4つの問い」と呼ばれています。

このコメントも併せて読むべき。

記事の内容は解釈を誤っていて、間違いを流布している。

65歳から介護職に就いて、介護福祉士から介護支援専門員になりましたが、ケアマネには成れましたが、主任ケアマネにならないと開業出来ないと云う江戸時代のような制度で困っています。

それと高齢者を採用しない年齢差別や年齢制限で困っています。

不老不死なのは秘密なのでどうしたものか?

なるほどです。シジュウカラのさえずりに意味があり、きちんと会話していることを日本の研究者が証拠と共に学会に発表したのが数年前ですが、今回の研究結果も目から鱗で知ってみると至極当然だなと納得する生物としての生存戦略で学びに追加する重大な知識となりました。けして地球生物は皆んな仲良し等という人間の夢想とは異なる弱肉強食の厳しい世界を死と隣合せで其れこそ死に物狂いで生き抜いています。自分で自分を守るという己としてのか自覚があり覚悟を以て生き延びている真実を知れました。研究者の努力に感謝します。

面白い研究結果ですね。

でもなぜニワトリは体内時計によって鳴くのでしょうか?長い間飼われた結果、体内時計に刻まれた?もともとの鳴く目的は縄張りの主張?他に同様の鳥はいないのでしょうか?謎は尽きませんね。

確か、ニワトリはその時間には全員起床しているが、

その群れで一番偉い雄が一番に鳴いて良いという掟があった筈。

なんとなぁ〜く、外敵・天敵とかの存在に対する視点が欠けているような、、、。

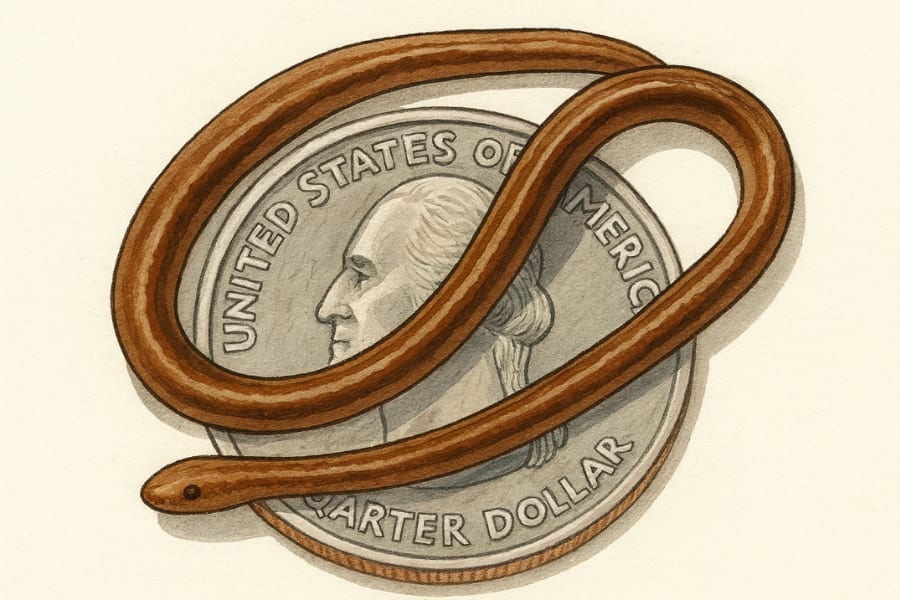

気温の低い早朝はヘビの活動量が少ない。

あるナワバリの主が夜行性捕食者に食われてたら朝イチでそのナワバリを奪える。

視点は欠けてないし合理性あるだろ