数式はもういらない?『宝石型物理』が登場した理由

学校で習った算数や数学の問題が、とても難しくて解けないと感じたことはありませんか?

特に複雑な計算や難解な数式が次々に出てくると、頭が混乱してしまいますよね。

実は素粒子物理学という世界でも、似たようなことが起こっているのです。

物理学者たちは、素粒子同士が衝突したときにどんな粒子が飛び出すのかを計算したいのですが、そのためには膨大な数の複雑な数式を何万個、何百万個と処理しなければならないのです。

たとえば、素粒子がたった2個ぶつかって新たに4個の粒子が生まれる現象を説明するためには、数万から数百万という途方もない数の図(ファインマン・ダイアグラム)を一つひとつ描いて、それぞれの図から導かれる数式を全部計算しなければなりませんでした。

これはあまりにも膨大で複雑な作業なので、コンピュータですら簡単には解けないとされてきたほどです。

ところが過去数十年間、こうした大量で複雑な計算が、実は驚くほど簡単な一つの数式にまとめられることがあると次々に発見され、研究者たちは驚いていました。

例えば1980年代に、米国のフェルミ国立加速器研究所でパーク氏とテイラー氏という研究者が、従来なら何十億個もの項が必要な計算を、たった一つの簡潔な数式に圧縮することに成功したのです。

こうした発見を重ねるうちに、多くの物理学者たちは「本当は粒子の世界には、もっと美しくシンプルで、統一的な仕組みが隠れているのではないか?」という予感を持つようになりました。

そして2013年、その予感がはっきりした形となって現れました。

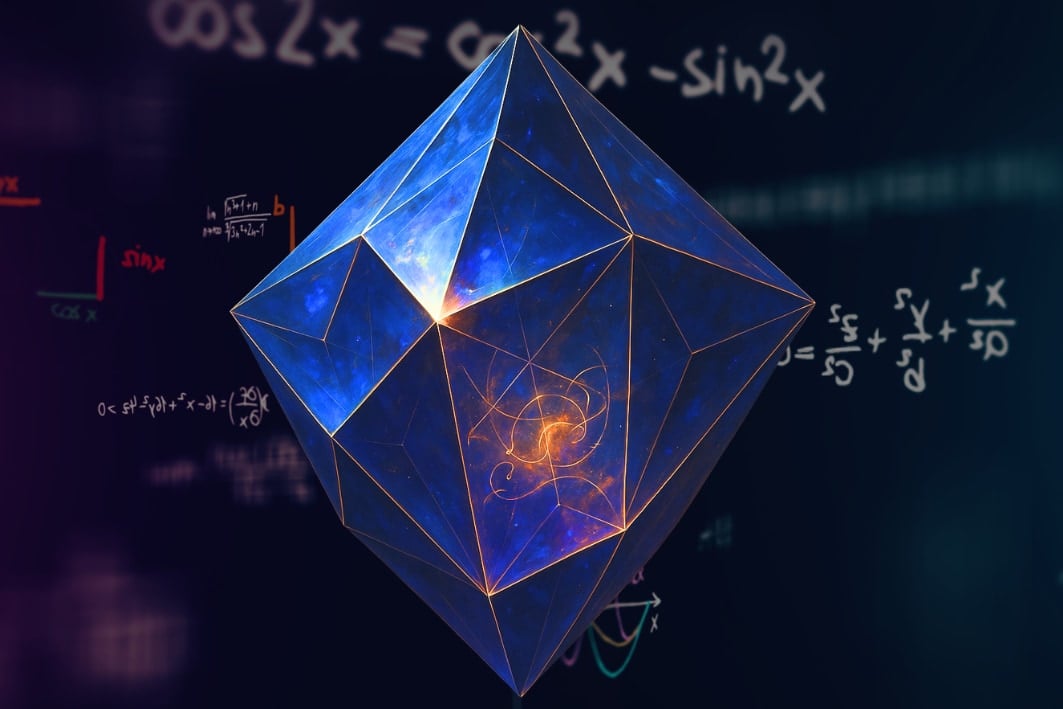

米国プリンストン高等研究所(IAS)のニマ・アルカニ=ハメド氏とカリフォルニア大学デービス校のヤロスラフ・トルンカ氏が、「アンプリチューヘドロン」というまったく新しい考え方を発表したのです。

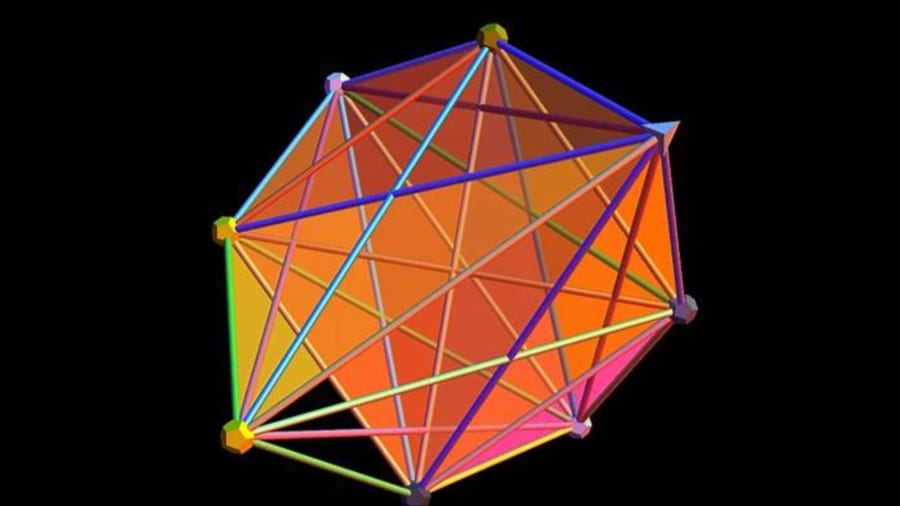

アンプリチューヘドロンという名前は「振幅(Amplitude)」と「多面体(Polyhedron)」という言葉が合わさったもので、イメージとしては「高次元の宝石」のような美しい幾何学的な形をしています。

このアンプリチューヘドロンの最もすごいところは、その図形の「体積」が、粒子同士が衝突したときに何が起きるかを示す確率をそのまま表している、という点です。

これまでは、素粒子同士の衝突で何が起きるかを知るには大量の計算が必要でしたが、アンプリチューヘドロンを使えば、この高次元の美しい図形の「体積」を求めるだけで、その答えを一瞬で得ることができるのです。

つまり、複雑な数式や膨大な図を使わずに、ただ図形の体積を調べるだけで物理現象の結果がわかってしまうという、とてもシンプルで直感的なアイデアなのです。伝統的な方法が「本質的にはもっとシンプルな何かを不必要に複雑化していた」ことを示す結果であり、研究者たちを驚かせました。

こうしたヒントが積み重なり「もしかすると粒子の相互作用には、美しく統一的な数学的構造が隠れているのではないか」という予感が広がりました。

その究極の形として登場したのがアンプリチューヘドロンだったのです。

アンプリチューヘドロンを使った計算は専門家の間でも「従来はコンピュータでも難しかった計算が、場合によっては紙とペンで可能になるほど効率化される」と評価されています。

さらに最近では従来数万項にもなった数式が、アンプリチューヘドロンの体積を求めるたった一つの式で表現できることも報告されています。

まさに「シンプルさの中に秘められた深遠さ」が垣間見える瞬間です。

そして最近ではアンプリチューヘドロンが「万物の理論」の鍵になるとまで期待されるようになってきました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)