ネアンデルタール人の設計図でマウスに意外な変化

このネアンデルタール型GLI3変異は、実際に体の形づくりにどんな影響を与えるのでしょうか?

答えを得るため研究者たちはまず、ネアンデルタール人とデニソワ人が持っていたGLI3変異(GLI3 R1537C)が細胞の働きにどんな影響を与えるかを調べることにしました。

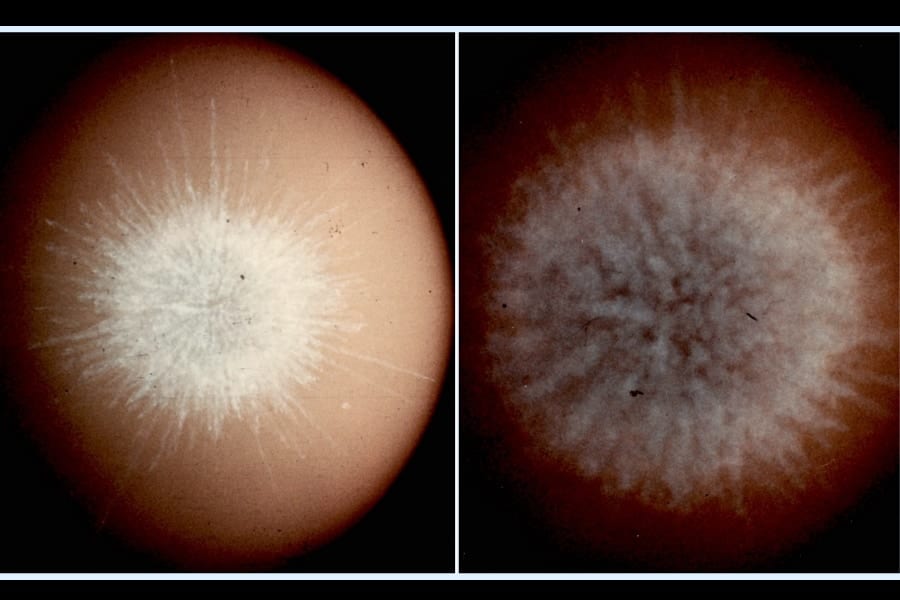

そのためにヒトの細胞の一種であるHEK293Tという培養細胞を使い、ネアンデルタール人型のGLI3タンパク質を作り出しました。

GLI3は細胞内で他の遺伝子のスイッチをオン・オフし、骨や臓器の形成に重要な役割を果たしています。

実験の結果、このネアンデルタール型GLI3タンパク質は、基本的な働き(発生過程に関わる重要なシグナルの伝達機能)を失うことなく、正常に機能していました。

つまり、この変異は、遺伝子が突然変異しても必ずしも致命的な問題や病気を引き起こさない場合があることを示しているのです。

一方で、興味深い結果も得られました。

ネアンデルタール型GLI3タンパク質は、細胞の中で働く他の遺伝子の活性を微妙に変えてしまったのです。

特に影響を受けたのは、細胞の成長に関わる遺伝子や、骨の形成に必要な遺伝子、さらに染色体を作り出すタンパク質を作る遺伝子でした。

ほんのわずかなタンパク質の変化が、細胞内の遺伝子たちの「合奏」のバランスを小さく乱した、と言えるでしょう。

では、実際に生きた動物の体内でこの変異を起こすと何が起きるのでしょうか?

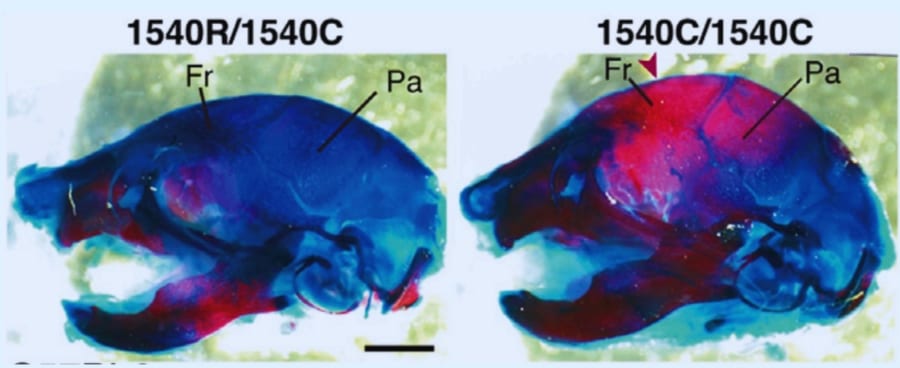

研究チームは遺伝子編集技術(クリスパー/CRISPR)を使い、マウスのGLI3遺伝子をネアンデルタール人型の変異(マウスではR1540Cに相当)に書き換えたマウスを作成しました。

生まれてきたマウスは、一見すると普通のマウスとまったく変わらず、健康的に成長していました。

しかし、マウスの骨格を詳しく調べると、はっきりとした「ネアンデルタール風」の変化が現れていたのです。

まず目についたのは頭蓋骨の変化でした。

ネアンデルタール人型の遺伝子を持ったマウスは通常のマウスより頭蓋骨が大きく、丸みを帯びた形状になりました。

また、胸を囲む肋骨にも変化が現れました。

通常のマウスは13対の肋骨を持つところが、このマウスでは14対の肋骨を持つ個体が確認されました。

肋骨の形もやや湾曲しており、胴体全体の形にも微妙な違いが見られました。

さらに腰の骨(腰椎)の数も通常は6個あるところが、このマウスでは5個に減少していたのです。

このような頭蓋骨の形や胴体の特徴は、これまで研究者が化石から明らかにしてきたネアンデルタール人の特徴とよく似ています。

ネアンデルタール人は現代の人類に比べて丸みのある頭や、深くて広い胸を持っていました。

つまり、今回のGLI3遺伝子の変異を持ったマウスは、わずかに「ネアンデルタール人らしさ」が体に現れたと考えられます。

こうした骨格の変化がありながらも、このマウスたちは深刻な病気や異常を示しませんでした。

通常、GLI3遺伝子が完全に機能を失った場合は指が余計に生えるなど深刻な奇形が起きますが、この小さなアミノ酸変異では、そうした重大な問題は起こりませんでした。

つまり、このネアンデルタール型のGLI3変異は、骨格の成長バランスをわずかに調整しつつも、体全体の健康を損なわない範囲で影響を与えたと言えます。

これは進化の観点からも重要なポイントです。

体の構造に影響を及ぼす遺伝子変異が致命的な問題を引き起こさずに次世代に受け継がれる場合、その変異は長い時間をかけて集団内に定着していく可能性があるからです。

こうした結果を踏まえると、私たち現代人が受け継いだ「古代の遺伝子のかけら」は、私たち自身にも気付かれないほど小さく微妙な変化を与えているのかもしれません。

では、そのような小さな変化は、実際に現代人にもどのような影響を与えているのでしょうか?

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)