現代マウスの骨格が「ネアンデルタール風」に変化した理由

今回の研究は、私たち現代人が今も受け継ぐ「ネアンデルタール人やデニソワ人由来のたった一つの遺伝子変異が、骨格の形にまで影響を与えている可能性」を示しました。

つまり、絶滅して何万年も経つ古代の人類の遺伝子が、現代の私たちの体の中で静かに働き続けているかもしれないのです。

ネアンデルタール人やデニソワ人が持っていたこのGLI3遺伝子の変異(R1537C)は、現在のヨーロッパ系の人々の約4〜7%ほどに見られることが知られています。

アジア系の人々にも数%ほど見られますが、アフリカ系の人々にはほとんど存在しません。

コラム:なぜGLI3変異は多めに人類に引き継がれたのか?

私たち現代人のDNAには、ネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子が平均して約1〜4%ほど含まれています。ところが、今回研究された「GLI3」という遺伝子の変異(R1537C)は、ヨーロッパ系の人々では約4〜7%という比較的高い割合で残っています。これは平均値(約1〜4%)に比べると非常に高い頻度で、なぜこの変異が特に多く現代人に受け継がれているのか疑問に思うかもしれません。論文によると、このGLI3の特定の変異(R1537C)はネアンデルタール人やデニソワ人といった絶滅した古代の人類に共通して見られるもので、進化の過程で比較的無害だったことが重要だった可能性があると推測されています。

通常、遺伝子に起きる変異は、生物の体の機能に悪影響を及ぼし、自然淘汰によって徐々に消えてしまうことが多いのです。ところが、このGLI3のR1537C変異は、身体の基本的な働きを壊さず、むしろ骨格の形をほんのわずかに調整するという、微妙な影響だけを与えます。また一般にネアンデルタール人の遺伝子の大半は軽度に有害である可能性が高く現代人では現在進行形で淘汰が進んでおり、ネアンデルタール人の遺伝子は徐々に人類から抜け落ちていると考えられています。そんななか致命的な有害さを持たないものは平均よりも多く残りやすくなります。つまりGLI3の変異が頼り高く残っているのは他よりも有害性が低いという消極的な理由になると考えられます。

また他の研究ではネアンデルタール人やデニソワ人から受け継いだ遺伝子の中には、寒冷な気候への適応や、特定の病原体への抵抗力向上など、環境への適応に役立つものがいくつもあることが示されており、もしこのGLI3遺伝子変異もまた、そうした適応の小さなメリットを持っていた場合、自然淘汰の中でむしろ有利に働き、現代人に比較的多く残った可能性があります。実際一部のネアンデルタール由来の遺伝子には、免疫応答や適応的表現型(皮膚色、代謝、感染症抵抗性など)に有利なものもあり、それらはいわゆる正の選択(positive selection)を受けて人類のゲノムに残ってきたことも示されています。たとえばOAS1, STAT2, TLR1/6/10 など、抗ウイルス応答やパターン認識に関わる遺伝子群がネアンデルタール由来であり、これらは現代ヨーロッパ人では25%前後、東アジア人では32%前後がネアンデルタール型遺伝子を保有していることが知られています。

私たちは普段、このような古代の遺伝子を持っていると意識することはありませんが、今回の研究によれば、その影響は決してゼロではないようです。

一方で、最近の医学研究では、この遺伝子変異を持つ人は「神経管閉鎖障害」という重い先天性の病気が起こるリスクがわずかに高い可能性が指摘されています。

しかし、こうした病気との関連性はあくまで統計的な傾向を示した段階であり、この遺伝子変異そのものが直接病気を引き起こすことを示しているわけではありません。

実際、今回のマウス実験からも、この遺伝子変異を持つマウスが深刻な病気や問題を起こすことはありませんでした。

つまり、この遺伝子変異が良いか悪いかを単純に判断することはできないのです。

重要なのは、遺伝子の小さな変異が、他の遺伝子や成長環境といったさまざまな要素と相互に作用し合いながら、生き物の体を作っているという点です。

私たち人間の体や病気になる可能性は、たった一つの遺伝子だけで決まるわけではありません。

むしろ、多くの遺伝子が互いに協力し合い、環境からの影響も受けながら複雑な「遺伝子のオーケストラ」を演奏しているのです。

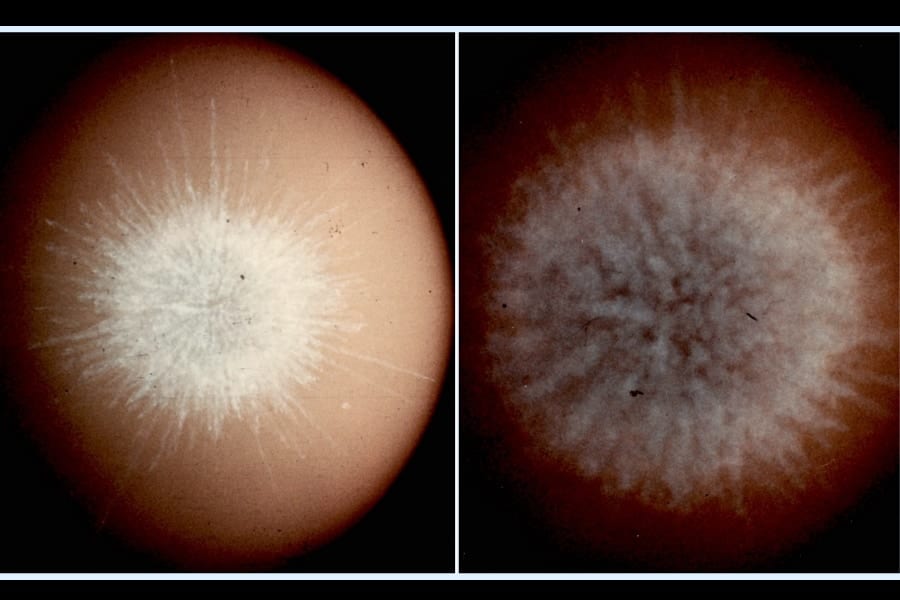

そのため研究者たちはマウスがネアンデルタール人風の変化を起こした理由についてネアンデルタール人やデニソワ人が持っていたGLI3遺伝子の変異(R1537C)は、タンパク質自体の基本的な安定性や、主要なヘッジホッグ(Hedgehog)シグナル伝達機能を損なうことなく、骨格形成に関わる特定の遺伝子の調節に微妙な変化を与えることが主な要因と予測しています。

つまり、深刻な異常を引き起こさない範囲での「さりげない変化」が骨格の発達バランスを変え、ネアンデルタール人に似た特徴を生じさせたわけです。

今回の研究ではさらに興味深いことに、このような小さな変異が「人類の進化」にどのように関わっているかということも示唆しています。

もしある遺伝子の変異が、体に致命的な害を与えることなく、むしろわずかながらも体の形に変化を与えるとしたらどうでしょうか?

その変異は自然淘汰によって取り除かれることなく、静かに次の世代へと引き継がれていくことになります。

実際、今回研究対象になった遺伝子変異は、腰や背中の病気や体型(腰と臀部の比率)との関連性が初期のデータ解析から示唆されています。

ただし、これらの関連性については統計的に十分な確証が得られているわけではなく、今後さらに詳しい調査が必要です。

今回の研究は、過去の人類が残した遺伝子という「眠れる古代の設計図」が、実は私たちの中で密かに影響を与え続けている可能性を明らかにしました。

そして、このような遺伝子変異を現代の技術で甦らせることで、化石や骨格の研究だけでは決してわからない古代人類の遺伝子の働きを直接観察できた点でも画期的でした。

遺伝子のわずかな違いが、どのようにヒトの進化や病気に影響を与えているのかを理解することは、進化医学やゲノム医学の新しい未来につながるでしょう。

古代のDNAを現代に再現し、実際に機能させるという今回のアプローチは、「人類とは何か」という進化の大きな問いに答えるための新しい道を開くことになりそうです。

今後の研究の最大の課題は、こうした小さな遺伝子の変化が、私たち人間の体に実際にどれほど影響を与えているのかを、さらに明確に解き明かすことです。

私たちの中に眠っている古代人の遺伝子は、私たちの健康や病気のリスク、さらには私たち自身の進化にどのような意味を持つのでしょうか?

こうした疑問への答えが、次の研究で明らかになることを期待しましょう。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

>ネアンデルタール人は現代の人類に比べて丸みのある頭

うそでしょ

ググればすぐわかるけど、

ネアンデルタール人の頭蓋骨は後頭部に向けて細長い

丸いのはホモサピエンス

過去のそれぞれの祖先の遺伝子組み込んだマウスたちを交配させてみて、現代人の遺伝子に近いものを持ったマウスが生まれるのか調べるのも面白そう。