「量子もつれ」を複数ペアに渡す新技術――理論モデルで検証

研究者たちは、この「量子もつれを次々と渡していく」という新しいアイデアが本当に可能なのかを検証するために、シンプルで直感的な理論モデルを考案しました。

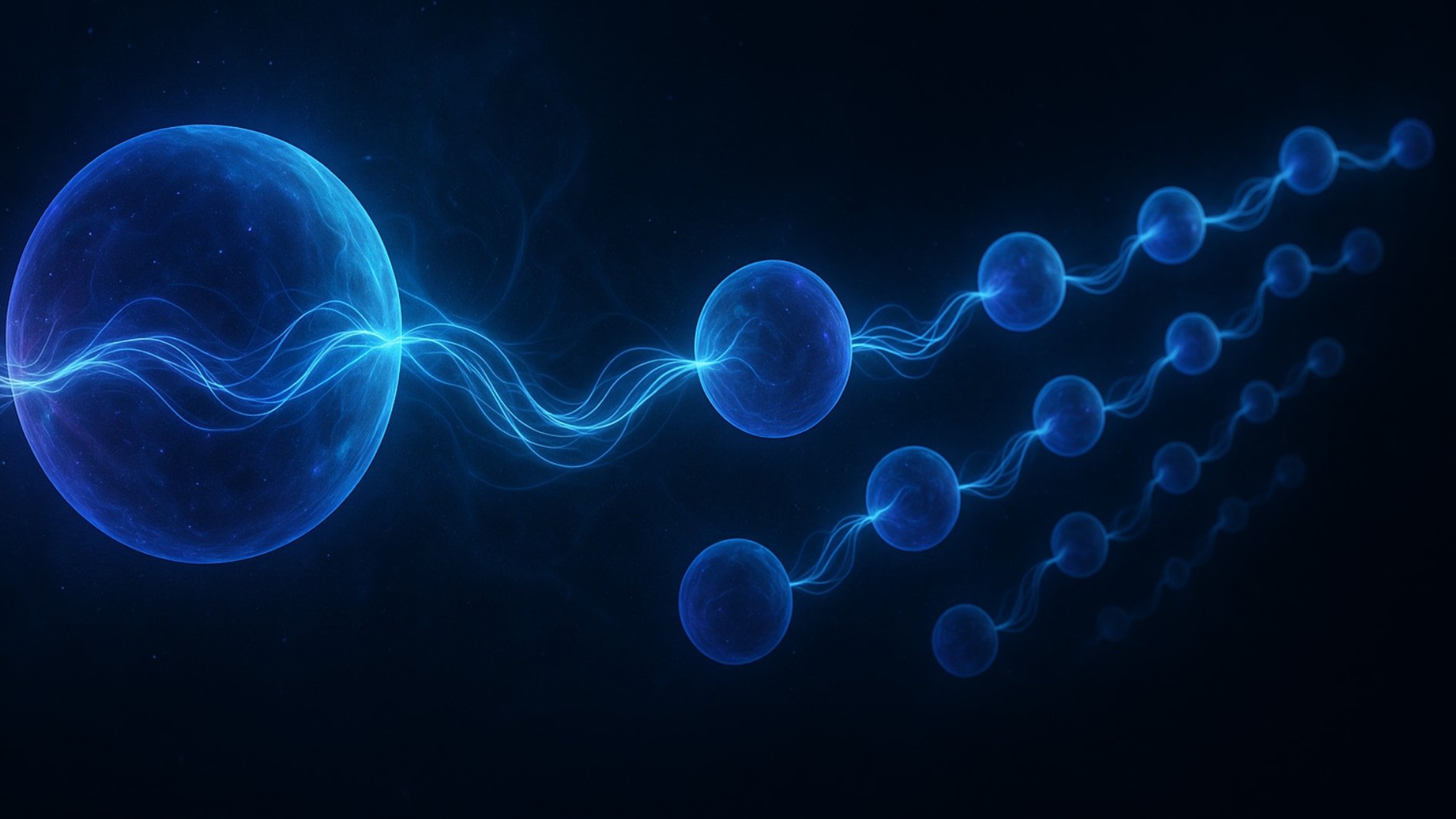

具体的には、まずAさんとBさんという二人の人物がそれぞれ離れた場所にいる状況を設定し、二つの粒子が完全な「量子もつれ」の状態で結ばれているものと想定しました。

この最初の二つの粒子のペアを、もつれの出発点(「源」)と位置づけています。

ここで、別のペアであるCさんとDさんが登場します。

CさんとDさん自身は、もつれた粒子を持っていませんが、もつれを何とかして手に入れる必要があるという状況です。

そこで、CさんはAさんのところへ、DさんはBさんのところへ訪れ、それぞれ粒子を持ち寄ります。

この時、研究者たちが考えたのは、双方の粒子を少しだけ触れ合わせるような特別な操作(これを「結合ユニタリー操作」と呼びます)を行うことです。

結合ユニタリー操作とは、二つの粒子の状態を絡み合わせたり交換したりするために量子力学で使われる基本的な操作のひとつです。

この操作を実行すると、もともと完全な量子もつれ状態にあったA–B間の粒子から一部のもつれが取り出され、新たにもつれた粒子ペアがC–D間に生まれます。

この時点で重要なのは、CさんとDさんはお互いの粒子を直接操作したわけではなく、あくまでAさんとBさんがそれぞれ手元にあった粒子をCさんとDさんの粒子と結びつける操作をしただけ、という点です。

その結果、間接的にCさんとDさんの粒子が新しくもつれ合った状態になるのです。

ただし、この操作をしたことで、最初のA–B間のもつれが完全になくなってしまうわけではありません。

実際には、A–B間にもつれが少し残ることもあり、その「残り」が次のペアに渡すための貴重な資源になります。

これを研究者たちは「もつれのリレー」と表現しています。

では、こうした「もつれのリレー」は一度しか行えないのでしょうか?

研究チームは、このプロセスが繰り返し行える可能性を探りました。

つまり、C–Dペアに操作を行った後も、まだA–B間にもつれが残っているなら、さらに次の新しいペア(E–Fとしましょう)にも同じ操作を繰り返して、もつれを渡していけるかを検討したのです。

その結果、最初に用意したもつれの量が完全になくならない限り、理論的には次々と複数のペアにもつれを渡し続けることが可能であることが示されました。

ここでひとつ重要な疑問が湧いてきます。

理論上は無限に次のペアへと渡し続けられるとしても、それは実際に意味があることでしょうか?

つまり、多くのペアに渡すためには、一回に渡すもつれの量を非常に小さくしなくてはなりません。

そして、一回に渡す量を減らせば減らすほど、多くのペアに渡せますが、各ペアが受け取る量が非常に小さくなってしまいます。

これでは、実際に量子通信や暗号といった現実的な応用には使えないかもしれません。

そこで研究チームは、この「渡す量」と「渡せる人数」の関係を詳しく調べました。

その結果、理論的には、渡すもつれの量を非常に小さくすれば、どこまでも多数のペアに渡すことが可能になる一方で、現実的な下限値(各ペアが最低限これだけのもつれを持っていないと意味がないという値)を設定すると、渡せるペアの数には明確な限界があることがわかりました。

例えば、「各ペアが最低でも2のマイナスx乗(2^{-x})という量のもつれを必要とする」と具体的に決めると、初期のA–B間のもつれ量によって、最大で何ペアまで渡せるかが数学的に決まってしまうのです。

つまり、渡す量を一定以上に保つと渡せるペア数は限られ、逆に多くのペアに渡すためには渡す量が微量になってしまうという「トレードオフの関係」があるのです。

こうした関係を理解するために、研究者たちはあるシンプルな数理モデルを用いてシミュレーションを行いました。

このモデルでは、粒子同士がある種の磁石のような力(スピン相互作用)でお互いに影響し合う状況を仮定しました。

そして、その力の強さや作用する時間を調節して、もつれがどのように移動するかを詳しく観察したのです。

その結果、ある一定の時間まで相互作用させると、もともとA–Bペアが持っていたもつれが完全にゼロになり、そのすべてが新しいC–Dペアへと移動することがわかりました。

これは、もともとあったバケツの水を全て新しいバケツへ移し替えたのと同じ状況です。

ところが、操作する時間を短く調整すれば、A–Bペアのバケツに水を残したまま、一部だけをC–Dペアのバケツへ移すことも可能だったのです。

さらに興味深いことに、相互作用をさらに長く続けると、今度は逆にC–Dペアから元のA–Bペアへともつれが戻る現象も起こりました。

まるでバケツの水が行ったり来たりと揺れ動くように、もつれが「振動」するような状態が観察されたのです。

これは、「もつれ」を局所的な操作で移動させたり再分配したりしても、全体で見るともつれの総量は決して増えないことを示しています。

局所的な操作だけで新しくもつれを生み出すことは量子の基本原理から不可能だからです。

【コラム】「量子もつれの分配」をどう解釈すればいいのか?

量子もつれの分配とは、もともと一対で存在していた量子もつれを、まるで糸を少しずつ引き出して複数のペアに順番にもたらすようなプロセスであることが、今回の研究によって理論的に示されました。この現象を読み解くには鍵となるのが「情報の非局在性」、つまり空間的に離れていても、一度つながった粒子どうしが依然として密接に関連し合うという量子世界の基本特性です。古典物理学的には、遠く離れたものは互いに影響を及ぼさないと考えられますが、量子もつれはそれと真逆の振る舞いをします。これが「非局所性」です。では、分配とは何を意味するのでしょうか。これは単なるコピーや複製ではありません。研究では、一方のペアから部分的にもつれを引き出し、別のペアにゆだねるという操作が理論的に可能であることが示されたのです。すなわち、A–B間のもつれを源とし、C–D間にわずかなもつれを分配する。これを繰り返せば、理論上は多くのペアに非ゼロのもつれを順次分け与えることができます。ただし、全体としてはもつれの総量は増えず、局所操作では新たにもつれを生み出せません。さらに深く見れば、もつれの非局所性は「分離された個物」としての粒子の概念を揺るがします。粒子は離れて存在していても、その状態は決して独立ではなく、全体として「一つ」の情報系として振る舞っているのです。もちろん、この分配によって「高速通信」が可能になるわけではありません。ノーコミュニケーション定理が保証するように、意図的に情報を送受信できるものではないからです。しかし、それでもこの非局所性を使って、量子ビットを複数ユーザーに効率的に分け与える設計は、量子ネットワークや暗号技術の未来的構想に対して大きな示唆を与えます。つまり、「量子もつれの分配」は、非局所的な相関を操作可能な形に応用する、極めて革新的な理論的構想であり、同時に「情報とは空間に依存しない共有可能な資源である」という認識を呼び起こします。

今回の研究を通じて研究者たちは、「少なくとも一組の適切な結合ユニタリー操作を選ぶことで、最初のもつれを完全になくしてしまわない限り、理論的には任意の多数のペアにもつれを順々に渡していける」という結論に達しました。

しかし、現実的に考えれば渡すもつれの量がどんどん微量になり、実用面では限界があることも事実です。

それでは、具体的な操作の仕方やどの程度まで現実的に実用可能かについて、研究者たちはどのように考察しているのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)