【まとめ】「もつれ分配」の登場で量子通信はどう変わる?

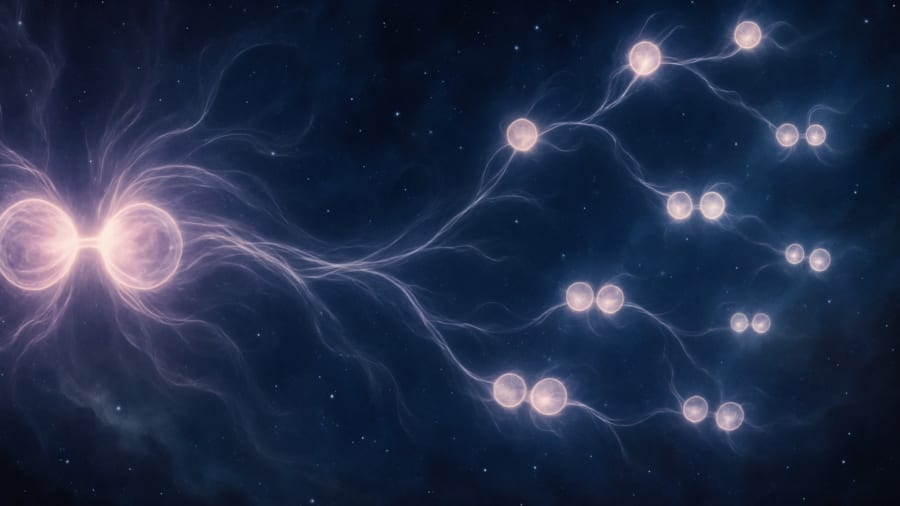

今回の研究によって、量子もつれという一見使い切りと思われていた貴重な資源が、「必要な分だけ取り出して順次分け与えることが可能である」という新しい可能性が示されました。

この結果は、量子もつれをまるで水や電気のような日常的な資源とみなし、柔軟に管理・活用するという画期的な考え方につながります。

これまでは、一度作った量子もつれは二者間で一回使ってしまうと再利用は困難で、量子通信や量子暗号などの実用的な応用を考える上で大きな制約となっていました。

しかし、今回の研究成果が示した「もつれのリレー」というアイデアを応用すれば、限られた量子もつれをより効率的に使い回す道が開けるかもしれません。

例えば、量子通信では離れた地点間でもつれた粒子のペアを配送して利用する必要がありますが、高品質なもつれを遠距離間で作り配送するのは技術的に非常に難しく、高いコストがかかります。

そのため、もし量子通信ネットワークの拠点に一度高品質なもつれペアを準備しておき、それを必要に応じて小出しに分配できれば、通信の効率が格段に向上する可能性があります。

これはまるで銀行の預金口座のように、「量子もつれ」を一箇所に貯蔵しておき、必要になった利用者が順番に引き出して使うという仕組みに例えることもできます。

実際、未来の量子インターネットでは、この「もつれバンク」のような仕組みを使って、数多くの利用者が効率的に通信できる環境が整うことも夢ではないかもしれません。

ただし、この「もつれのリレー」のアイデアにも限界があります。

本研究で示された通り、多くのペアに渡そうとすると、一回あたりに渡せるもつれの量は徐々に小さくなってしまいます。

量子もつれが弱くなりすぎると、それを用いた量子テレポーテーションや量子暗号などの実用的な技術の性能が大きく低下してしまう可能性があるからです。

このため、実際に量子通信や量子暗号を実用化する際には、もつれを分配するペアの数と、それぞれに分け与えるもつれの量を最適に調整する必要があります。

つまり、「どのくらい薄めたもつれまでが実用に耐えるか?」という重要な問いに、今後のさらなる研究が必要になってくるでしょう。

本研究の研究チームも、今回の理論モデルによって量子もつれという貴重な資源をこれまでより効率的に活用できる道が開け、量子技術の発展に大きく寄与する可能性があると期待しています。

また、量子もつれを資源として扱うという考え方は、本研究以外にも近年多様な方向から模索されています。

その一例として「エンタングルメント・バッテリー(もつれの電池)」という別の興味深い理論研究があります。

これは、一度使用すると減少すると考えられていた量子もつれを一時的に保存し、後から再び完全に引き出すことが可能であることを示した研究です。

しかし、どちらも量子もつれをまるで電気や水などの日常的資源のように管理・運用しようという共通した思想を示しています。

ただし、本当に実用化するためには、どのような具体的な方法で粒子を操作し、どのくらいの量のもつれが最低限必要になるのかなど、まだ検証すべき課題が数多く残されています。

それでもこうした研究の積み重ねが、今後さらに進展することによって、量子もつれの柔軟な活用法が生まれ、新しい量子情報技術が現実化していくことも期待されます。

今回の「もつれリレー」の発見は、私たちがまだ完全には理解しきれていない量子力学の不思議さを改めて実感させてくれるものであり、同時に実用的な量子通信や暗号の普及に向けた新たな可能性を示しています。

もしかしたら未来の量子ネットワークは一組の粒子の間に張られた見えない糸から、必要な分だけ糸をほぐして次々と別の人に渡していく仕組みを採用しているかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

量子もつれは宇宙の整合性チェックのようにふるまうので

必用なら必用なだけもつていてもおかしくない

>その状態は決して独立ではなく、全体として「一つ」の情報系として振る舞っているのです

量子もつれは”宇宙の整合性チェック”のようにふるまうので

全体で矛盾がでないように量子どうしは必要な時に必要なだけ量子もつれするふるまいをしますね

これもう次はもつれアンプの出番ですね。

分配して小さくなったもつれをアンプで増幅しちゃうんです。

そんなのあるのか知りませんけど。

>>その状態は決して独立ではなく、全体として「一つ」の情報系として振る舞っているのです

>量子もつれは”宇宙の整合性チェック”のようにふるまうので

>全体で矛盾がでないように量子どうしは必要な時に必要なだけ量子もつれするふるまいをしますね

量子の在り方がマクロに影響?マクロを説明してるの?

バナナを毎日半分こして片方だけ食べれば無限に食べ続けられる的なやつかな

ただし、SAちゃんを満足させるには二分の一本必要

この手の無限は大抵怪しいけど、まあ上手いこと抜け道を見つけるとちょっとだけ延命できるケースもなくもなかったり

さむねがきんたま