失敗の言い訳にあえて不利な状況を選んでしまう

フェラーリ氏らの実験では心理テストで「先延ばし傾向が強い」学生ほど、練習時間の大半をゲームやパズルなどに使い、本番のテスト準備にはあまり取り組みませんでした。

つまり、先延ばし傾向のある人はわざわざ成功率を下げる選択をしていたのです。

しかもこの傾向は、課題が「成績として評価される」と説明されたときだけに強く現れました。課題を「気楽なゲーム」と伝えた場合、先延ばし傾向のある人も、そうでない人と同じくらい熱心に取り組んだのです。

つまり、人は自分が「評価される」と感じたとき、自尊心が脅かされることを恐れて無意識のうちにセルフ・ハンディキャッピングに走る傾向があると分かったのです。

この結果は、ゲームならめちゃめちゃ頑張れるのに、ランクマッチなどの評価が関連するモードだったり、仕事や勉強だと頑張れなくなるという現象を説明しているかもしれません。

では、この悪循環から抜け出す方法はあるのでしょうか?

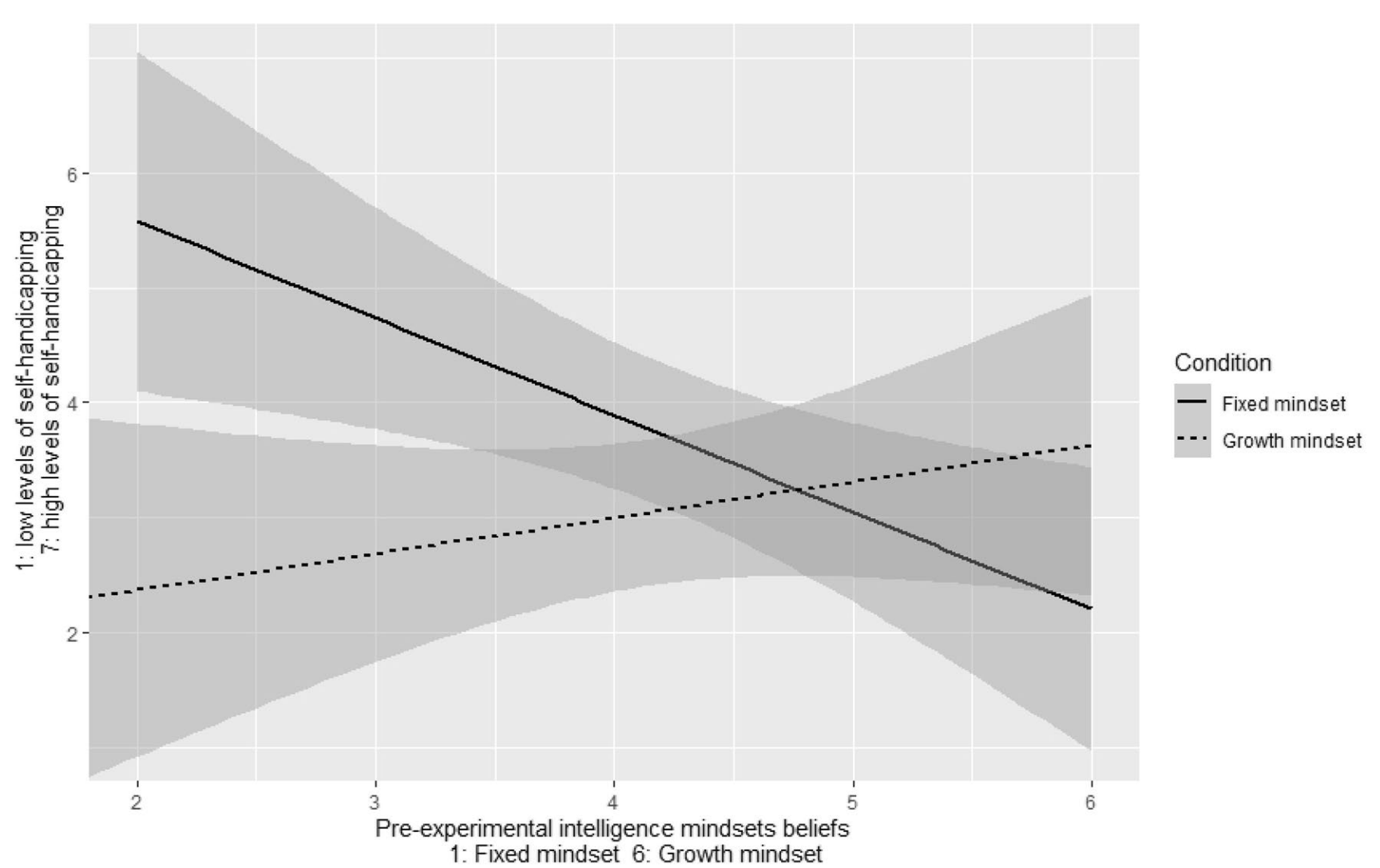

これに対して2022年に行われた別の研究が、興味深いヒントを与えてくれます。ハンガリーの研究者チームが行った実験では、大学生たちに「知能は生まれつき決まっていて変わらない」と説明するグループと、「知能は努力によって伸ばせる」と説明するグループに分けて、それぞれテストを受けさせました。

テスト直前、参加者は「音楽なし」もしくは「集中の妨げになる音楽」のいずれかを選ぶように求められました。

研究では無音という選択肢があるにもかかわらず、“Highly Detracting”(非常に気が散る)とラベルされた音楽をあえて選ぶ行為を、不利な条件を自ら設定するセルフ・ハンディキャッピング行動の一種とみなして評価を行いました。

すると、あらかじめ「知能は生まれつき決まっている」と教えられた学生たちは、あえて不利な条件を選ぶ傾向が見られたのです。

そして「知能は努力次第で伸ばせる」と教えられた学生たちは、不利な条件を選ばず、できるだけ好条件で課題に取り組む傾向があったのです。

この研究が示したのは、「人は自分の能力に対してどんな信念を持っているか」が、努力の仕方だけでなく、失敗に対する向き合い方すら左右するということです。

とくに、「知能は固定されたもの」と信じている人ほど、自分の限界を試される状況で「不利な条件」をわざわざ選ぶという傾向は、「努力しても自分は変われない」と思っている人ほど、本気で課題に挑むことへの恐れが強いことを示しています。

そして重要なのは、このセルフ・ハンディキャッピング行動はやめれば成績が向上する人が多いという事実です。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)