無害なウイルスが注目された理由

皮膚がんの一種である「皮膚扁平上皮がん(cSCC)」は、世界で最も一般的な皮膚がんの一つです。

その主な原因は長年、紫外線(UV)による遺伝子損傷だと考えられてきました。

紫外線は皮膚の細胞に当たると、DNAの中に小さな傷を作ります。

この傷がたまると、細胞の設計図が少しずつ壊れ、正常な細胞ががん細胞へと変化していくのです。

特に長年にわたって強い紫外線を浴び続けると、遺伝子のエラーが増えて、皮膚扁平上皮がんの発症リスクが高まることがわかっています。

しかし、すべての皮膚がんが紫外線だけで説明できるわけではありません。

近年の研究によって、皮膚がんの発症には他にも見過ごされてきた要因が存在する可能性が浮上しています。

なかでも注目されているのが「ウイルス」の関与です。

最近では、ヒトパピローマウイルス(HPV)などのウイルスが子宮頸がんの原因となることは広く知られるようになりましたが、「皮膚がんを引き起こすウイルス」と聞くと、多くの人はあまりピンとこないかもしれません。

【コラム】ヒトパピローマウイルスとは何か?

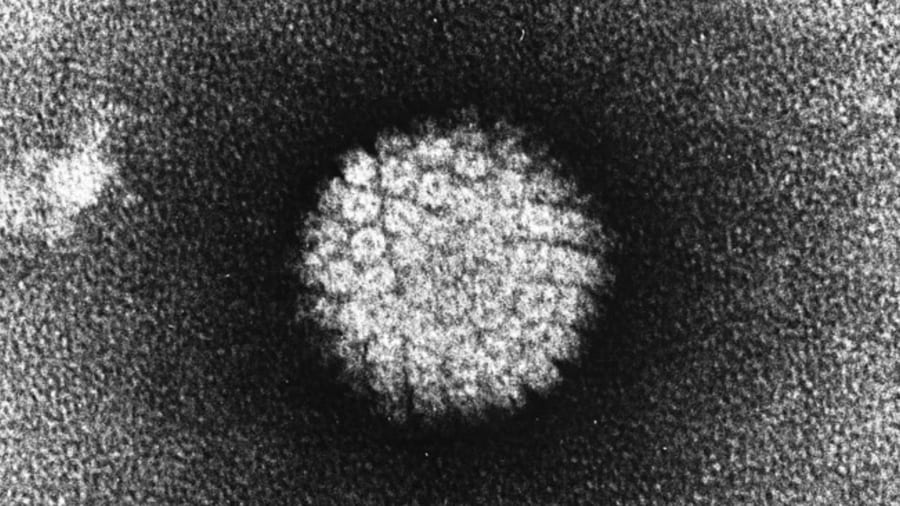

ヒトパピローマウイルス(HPV)という名前を聞いたことがあっても、その正体を詳しく知っている人は案外少ないかもしれません。ヒトパピローマウイルスは“パピローマ”、つまり「いぼ」を意味するラテン語から名付けられたウイルスの仲間で、人類と何万年も共に暮らしてきた“超・古株”のウイルスです。驚くべきことに、ヒトの皮膚や粘膜には100種類を超える多様なヒトパピローマウイルスが生息しており、ほとんどの人が一生のうちに一度は何らかの型に感染します。実は、身近な「手足のいぼ」も、その多くがヒトパピローマウイルスによって引き起こされているのです。動物にも“パピローマウイルス”が存在し、ウサギや牛でも“いぼ”や“できもの”の原因となることが知られています。実際、ウサギの耳にできる大きな突起の正体もヒトパピローマウイルスの一種によるものです。一方で、人類が科学の力でこのウイルスの姿を初めて“直視”したのは意外と最近のことで、1970年代になってようやく電子顕微鏡で観察されました。その美しい幾何学的な形から「ウイルスの宝石」と呼ぶ研究者もいます。さらに、21世紀に入り、HPVが子宮頸がんを引き起こすことが判明すると、「がんの原因となるウイルス」という科学史上の大発見として大きな注目を集めました。しかしその全貌は、いまだに謎も多く、ウイルス学や医学の分野で今なお“最前線の研究対象”となっています。

実は、ヒトパピローマウイルスは皮膚にも存在することが以前から知られていましたが、長らく「皮膚がんを直接的に維持する力はない」と考えられてきました。

これは、ヒトパピローマウイルスには100種類以上の型があり、その性質が大きく異なるためです。

たとえば、子宮のような粘膜に感染する“α型”は、感染した細胞のDNAに自分の遺伝子を組み込み、がんを直接引き起こすことが知られています。

一方で、皮膚に多い“β型”は細胞のDNAに入り込まず、皮膚の常在菌のように「常在ウイルス」としておとなしく共存していると考えられてきました。

そのため従来の定説でも、皮膚に入るβ型はせいぜい紫外線によるDNA損傷を手助けする「共犯者」に過ぎず、自らががんを維持するエンジンになることはないと考えられていたのです。

しかし現実には、免疫力が低下した人々で皮膚がんが多発する現象が知られています。

例えば、臓器移植後に免疫抑制剤を服用している患者や、先天的な免疫不全症の患者では、皮膚に多数のイボや有棘細胞がんが繰り返し発生することがあります。

ヒトパピローマウイルスはこうした背景で増殖し、紫外線によるがん発生を手助けしているのではないかとも指摘されてきました。

それでも、「ヒトパピローマウイルス自体が皮膚がんの主因となっている」と断言できる直接的な証拠はありませんでした。

そこで米国NIH(国立衛生研究所)の研究チームは、ある特異な女性患者のケースを詳細に調べ、この謎に挑むことにしました。

この女性には遺伝性の免疫異常(ZAP70関連)があり、過去にクリプトコックス髄膜炎などの重い感染症を経験していました。

また口の中や手足に次々とイボ(疣贅〔ゆうぜい;イボ状の良性腫瘍〕)ができ、日光に当たる部分の皮膚には43箇所もの皮膚がん(扁平上皮がん)が発生していたのです。

通常、皮膚がんは手術で取り除けば治ることが多いのですが、この患者さんの場合は違いました。

顔にできた大きな皮膚がんは切除と移植を繰り返しても再発を重ね、最新の免疫療法(チェックポイント阻害剤)すら効果がなく、手に負えない状態だったのです。

彼女の身に何が起きていたのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)