「K.448」というピアノ曲には魔法のような効果があった

「モーツァルトを聴くと頭が良くなる」という話を、一度は耳にしたことがある方も多いでしょう。

この言い伝えは単なる都市伝説と思われがちですが、実は医学の分野でも本当に効果があるのかどうか、長年にわたって研究が重ねられてきました。

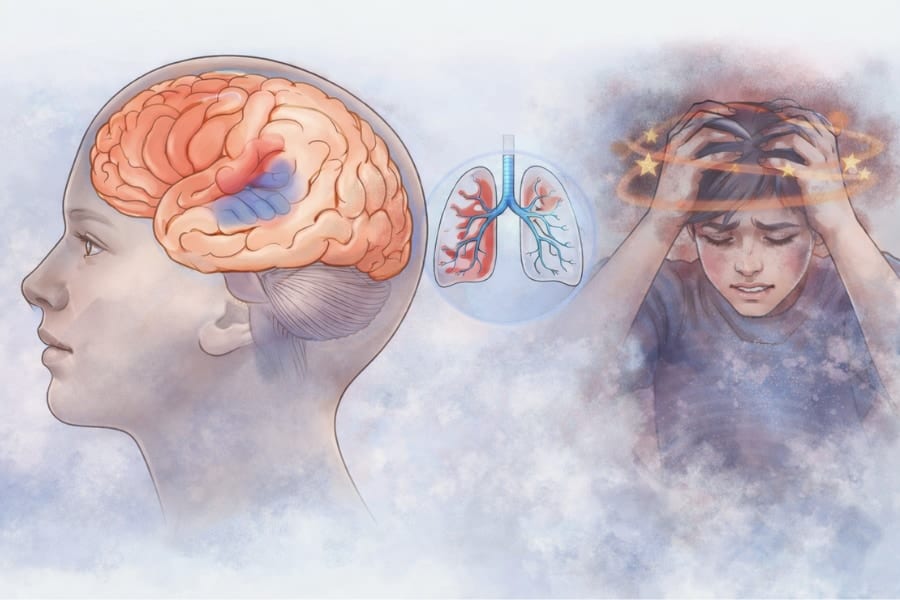

特に注目されているのが、モーツァルトのピアノ曲「K.448」を聴くことで、てんかん患者の脳内で発作やその予兆となる「スパイク」と呼ばれる異常な電気信号が減少する現象です。

この「モーツァルトK448効果」は、これまで複数の論文で報告されてきましたが、「本当に効果があるのか」「なぜ効くのか」については、まだ専門家の間でも議論が続いています。

これまでの多くの研究は、頭の表面に装着したセンサーで脳波を測定するEEGという手法が主流でした。

しかし、EEGでは脳の表面の信号しか詳しく見えず、効果の大きさや発生メカニズムにはばらつきがあったため、確実な結論にはなかなか至りませんでした。

今回の新しい研究では、これまでよりもはるかに細かく脳の深部まで測定できる「ステレオ脳波(Stereo-EEG)」という先進的な方法が使われました。

薬でも発作が抑えられない難治性てんかん患者16人に協力してもらい、彼らの脳内に既に埋め込まれている複数の電極を使って、音楽を聴いている最中や直後にどんな脳活動が起きているのかをリアルタイムで観察しました。

この実験では、患者たちは聴く音楽の時間や種類によって2つのグループに分けられました。

「グループ15」ではK.448などさまざまな曲を15秒ずつ短く聴き、「グループ90」ではK.448を含むいくつかの楽曲を90秒間続けて聴きました。

どちらのグループでも、音楽を聴いた後に脳内でどれだけスパイクが発生するかを自動的に計測し、K.448以外にもワーグナーの曲やノイズ音なども比較対象に使いました。

結果はとても印象的なものでした。

K.448のオリジナル版を「30秒以上」連続して聴いた場合だけ、スパイク(IED:間欠的てんかん性放電)の発生率が目に見えて減少したのです。

たとえば、K.448を90秒間聴いたとき、脳全体のスパイク発生は平均して約66.5%も減少するという、劇的な変化が確認されました。

一方で、30秒未満の短い聴取や、他のクラシック曲やノイズ音、人工的に作った「似せたバージョン」などでは、このようなスパイク減少の効果はほとんど見られませんでした。

つまり、「モーツァルトK448効果」は“30秒以上続けて聴くこと”で初めて発動し、短い時間や他の音楽では同じ効果が現れないという、きわめて特徴的な現象だったのです。

さらに詳しく解析すると、脳全体の平均ではなく、とくに左右の「前頭前野」という部分でスパイクの減少が際立っていることが分かりました。

前頭前野は、感情のコントロールや自制心、社会的な行動の選択など、人間らしい心の働きに深く関わる重要な脳の領域です。

実際、右前頭前野では約59.6%、左前頭前野では約63.2%もスパイクが減ったことが数値で示されました。

このことは、モーツァルトK.448の音楽が“感情の脳ネットワーク”にとりわけ強く働きかけている可能性を示しています。

さらに興味深いのは、K.448の曲中でメロディが切り替わるような「区切り」の瞬間に、リラックスやうとうとした状態と深い関わりがある「シータ波」と呼ばれる脳波が前頭前野で増加することも観察された点です。

このシータ波の増加は、心地よい音楽が脳の感情回路を刺激しているサインと解釈されます。

しかし、K.448の周波数や構造を人工的に変えた曲や、他のクラシック、ノイズ、ワーグナーのような有名曲では、同じようなスパイク減少の効果は一切見られませんでした。

この結果から、「モーツァルトK448の“本物”だけが、てんかん抑制効果を持つ」という結論が導かれました。

研究チームは、K.448が持つ「ソナタ形式」という独自の音楽構造――主題が繰り返されつつ、時折予想外の展開が起こる点――が、脳の感情ネットワークを適度に刺激し、ポジティブな感情や脳内の報酬系を活性化させているのではないかと考えています。

こうした音楽的刺激が前頭前野の活動パターンを変化させ、異常なスパイク発生を抑える――そんな新しい仕組みが提案されているのです。

この研究の成果によって、K.448を活用した“音楽療法”が薬に頼らない新しいてんかん治療法として期待されています。

さらに、「なぜK.448だけが効くのか?」という脳科学の謎が解き明かされれば、てんかん以外の病気や心のケアにも音楽医学の新しい可能性が広がっていくことでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

てんかんではないのですけど、痙攣持ちの私にも効果とかあるんですかね。

あるなら歯医者の治療中とかこれ聞けば痙攣の発作とか予防できるのかしら。

モーツァルトをりんごの木に聴かせるとりんごが甘くなるバージョンも明らかにしてほしい~

奏者やピアノのモデルやメーカーにも依存するのだろうか?