なぜ進化の途中でビタミンCを作る力が失われたのか?

研究ではまず、人間と同じくビタミンCを自分で作れないマウスを用意しました。

このマウスは、エサからビタミンCをとらなければ欠乏症(壊血病のような症状)になります。

一方で、ふつうのマウスは体内でビタミンCを作ることができ、常に十分な量を保てるため、欠乏の心配はありません。

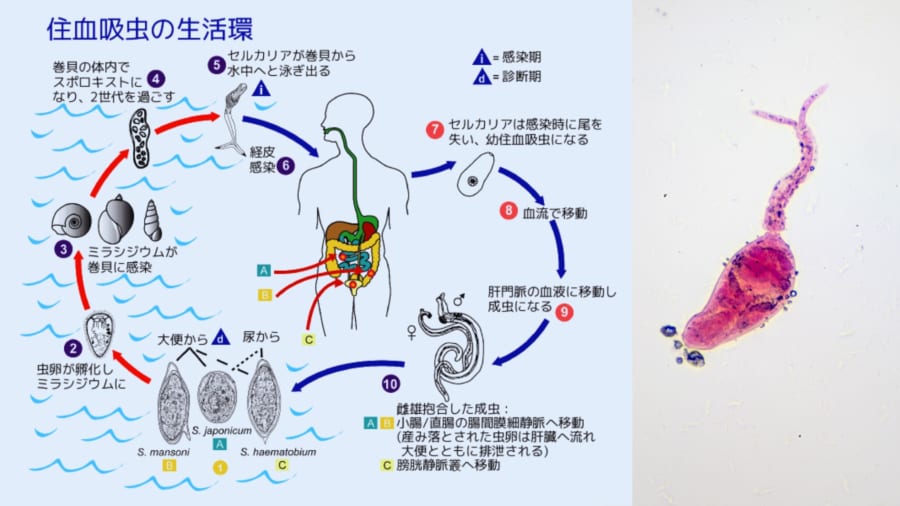

研究チームは、両方のマウスを住血吸虫という寄生虫に感染させ、その後の違いを比べました。

感染の方法は、幼虫が入った水にマウスの尾を浸すというもので、自然な感染経路に近いものです。

すると、ビタミンCが不足しているマウスでは、寄生虫が卵をほとんど産めないことがわかりました。

ふつうのマウスでは肝臓などに大量の卵がたまり、それが原因で激しい炎症(肉芽腫)が起きていましたが、ビタミンCがないマウスでは、そもそも“生きた卵”がほとんど見つかりませんでした。

そのため、炎症や臓器のダメージもごくわずかだったのです。

さらに、ビタミンCが不足したマウスではフンの中にも卵は確認されませんでした。

つまり、外に出て他の生き物にうつるリスクも、かなり下がっていたのです。

このように、宿主であるマウスのビタミンCが少ないだけで、寄生虫は卵を産むすべを失い、病気の進行も、まわりへの感染力も弱まっていました。

また、ビタミンCを3週間切って1週間だけ補うというサイクルでマウスを育てた場合、通常のマウスでは16匹中10匹(約62%)が死亡しましたが、ビタミンCを作れないマウスでは19匹中1匹(約5%)しか死にませんでした。

同じような効果は、日本住血吸虫という別の種類の寄生虫でも見られました。

ビタミンCがないマウスでは、産まれた卵が不完全で死んでいるものばかりだったのです。

その結果、臓器へのダメージも大きく減っていました。

このことから、ビタミンC不足による防御効果は、特定の寄生虫だけに限らず、もっと広い範囲で見られる可能性があると考えられます。

では、そもそもビタミンCは寄生虫にとってどんな役割を果たしているのでしょうか。

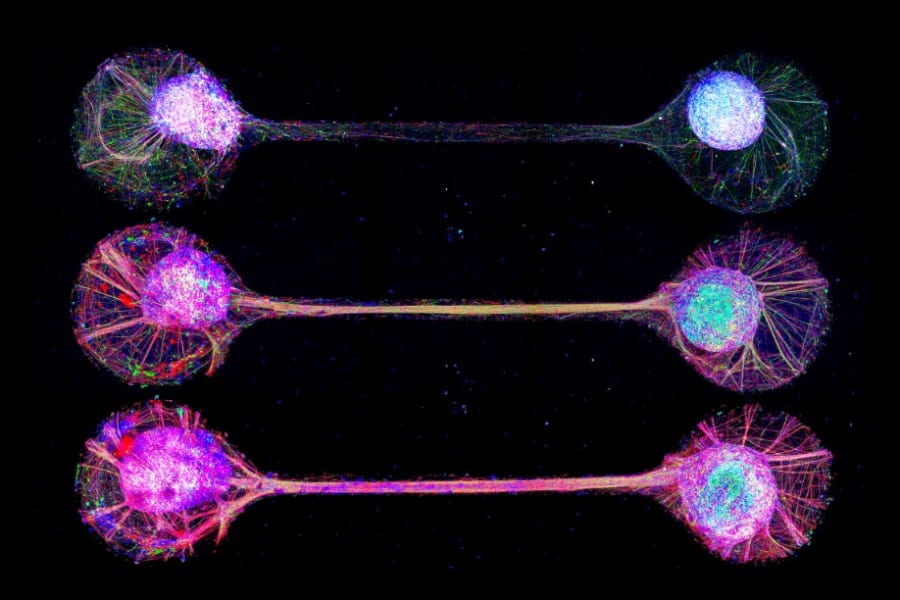

解析によって、ビタミンCが卵に栄養を与える「卵黄細胞」を成熟させる合図になっていることがわかりました。

ふつう、メスの寄生虫はオスとペアになると、生殖器が発達して卵を産み始めますが、ビタミンCが足りないと、卵黄細胞がうまく育たず、卵も殻がうまくできなかったり、小さくなったりする異常が出ます。

つまり、ビタミンCは寄生虫の「繁殖スイッチ」を入れる鍵のような存在だったのです。

さらに詳しく調べると、このスイッチの仕組みには、エピジェネティクスと呼ばれる「遺伝子の働きのオン・オフを切り替えるしくみ」が関係していました。

寄生虫の中ではKDM6という酵素が働いていて、これは「ヒストンのメチル化」というブレーキを外す役割を持っています。

ビタミンCがあるとこの酵素が活性化し、卵を作るために必要な遺伝子たちが一斉に動き出すのです。

逆にビタミンCがないと、ブレーキがかかったままになり、卵をうまく作ることができません。

ここで大切なのは、ビタミンCがないからといって、寄生虫が死んでしまうわけではないという点です。

実際に、体内にいる寄生虫の数や大きさには変化がなく、生きていることが確認されています。

ただし、繁殖だけが強く抑えられていたのです。

寄生虫は血管の中を泳ぎ回ってはいますが、卵が産めなければ大きな病気にはつながりません。

これはまるで、宿主が栄養をあえて渡さず、寄生虫を「飼い殺し」にしているような仕組みだと言えるでしょう。

もちろん、この効果は必殺技のように「根治」ではありませんが、自分の生き残りの確率を高め、他の仲間への感染も防げるという点では、非常にうまいやり方だと考えられます。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)