弱点が“盾”になる進化の逆転劇

本研究は、「ビタミンCを作れない」という人間の弱点が、じつは感染症に対するひそかな強みだった可能性を、マウスの実験で示したものです。

進化生物学では長年、ビタミンCを体内で作れなくなった理由が謎とされてきましたが、「寄生虫から体を守るため」という新しい説明が浮かび上がったのです。

実際、これまでの研究によって人間だけでなく、果物を食べるコウモリやスズメの仲間でも、ビタミンCを作る遺伝子が失われていることがわかっています。

これらの動物も、寄生虫と戦う中で似たような進化をしたのかもしれません。

特に人間の祖先が暮らしたアフリカやアジアでは、住血吸虫などの寄生虫症が広がっていたと考えられます。

そんな環境では、ビタミンCを自分で作らない体質が、生き残るために有利だった可能性もあるのです。

またこの研究は、「栄養が足りない=悪いこと」という常識に対して、新しい考え方を投げかけています。

たしかにビタミンCが不足すると、壊血病などの病気を引き起こすため、健康には良くありません。

でも自然界では、なにかを得る代わりに別のものを失う「トレードオフ」があちこちで起きています。

病原体と戦うためには、ときに“あえて栄養を与えない”という作戦が役に立つこともあるのです。

たとえば、私たちの体は細菌に感染すると、鉄分を肝臓に隠して細菌の増殖をおさえる「栄養免疫」という仕組みを使います。

同じように、進化の中でビタミンCをあえて体内で作らないようにしたことが、寄生虫に対する「兵糧攻め」になっていたのかもしれません。

極端に言えば、人類の祖先は「ビタミンCを作らない」という大胆な方法で、寄生虫という泥棒から自分を守ったとも考えられるのです。

この発見は、私たちの健康や医療にも新しい可能性をもたらします。

今も世界では、何億人もの人々が寄生虫の病気で苦しんでいます。

ビタミンCが寄生虫の繁殖に欠かせないとわかったことで、新しい治療法が生まれるかもしれません。

たとえば、特定の寄生虫症ではビタミンCを取りすぎないようにしたり、寄生虫がビタミンCを利用する仕組み(たとえば卵をつくるための酵素)をねらって薬を作ったりすることも考えられます。

ただしこれは、あくまでマウスでの研究結果であり、人間にそのまま当てはまるとは限りません。

実際に使える治療法として確かめるには、今後の研究が必要です。

それでも今回の考え方は大きな転換点となり、ビタミンCだけでなく他の栄養素にも広げられるかもしれません。

研究チームは、「栄養を作れなくなった進化の裏には、病原体から身を守る工夫が隠れている可能性がある」とも述べています。

これまで「弱点」とされていたことが、じつは「盾」だった――。

この発見は、生命進化の複雑さを示す大きな例となるかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

私も果物説に洗脳?されていました。

とにかく驚きです。

でも現実には住血吸虫でポンポン死んでますよね、対策されてこれだけ死んでるならそうじゃなかったらもっとやばいってことなのでしょうか…。

住血吸虫も進化した可能性が

大昔に比べたら栄養に不足していないのですよ。

こういう栄養系は絶食と関係がありそうですね。普通に考えると、普段から栄養を摂取しているなら寄生虫への対抗策にはなりませんが、症状が悪化して絶食せざるを得なくなったなら兵糧攻めも可能になります。

なのでこうした形質を得られたのは家族が手当をしてくれるとかそういう文化が生まれる前の話でしょうね。

断食を定めている宗教がありますが、昔に断食によって集団を感染から守ったことで、習慣化した可能性が出てきましたね。

鎌状赤血球が貧血デメリットの代わりに、マラリアのリスクを低減するみたいな話ですね。しかし、同じく合成できない種がやっぱり果物取るのだから、果物取らない種で同じ突然変異が起きても即淘汰されるのだろうか。

てもビタミン C を過剰に摂取するとシュウ酸生成され代謝が難しい、健康上の問題を引き起こすなる。これは反論だ。

シュウ酸は20℃において100mlの水に10.2gも溶けますから、体内でシュウ酸が生じても尿と共に容易に排出されるので、代謝が難しいとは言えません。

因みに、ビタミンCの摂取で尿中のシュウ酸が僅かであるが増加する事から、1960年代に仮説として、腎に排出されたシュウ酸はカルシウムと結合してシュウ酸カルシウム結石、しいては腎臓結石を発症する可能性があるという論文が出た事がありますが、その後、多くの臨床論文で、実際にはビタミンCを摂取しても腎結石は増えなかったと発表されました。

また、多くの人にとって、茶とコーヒーは食事における最大のシュウ酸塩摂取源で、1日の最大摂取量は150~300 mgと考えられていますが、この量は、ビタミンCを1日1,000 mg摂った場合に発生すると推定される量よりかなり多いとされていますから、ビタミンCの過剰摂取によるシュウ酸は問題になるほどの量では無いという事になります。

カナダのマギル大学のホッファー教授の研究グループがおこなった実験で、100g(=10万mg)という経口摂取では到底摂取不可能な量のビタミンCを点滴によって直接血管中に投与する事が行われた際には、投与後の尿を集めて含まれているシュウ酸の量を測定したところ、検出されたシュウ酸の総量は僅か80mgに過ぎなかったそうです。

大航海時代の船乗りは虫からは守られ易かった事に。ビタミンC不足で失った部分には注意が奪われるけど恩恵には気付ききれない。因みに水溶性ビタミンはいくら摂っても良いと言われてるけどC摂り過ぎは腸を刺激して下痢に繋がる事があります。特に新大陸原産のナス科、イモやパプリカでそうなる可能性があります。特にじゃがいもは水溶性繊維が多いのでそれが普段から足りてる人や、腸がトウガラシの刺激に弱い人は猶更軟便になります。

たまたま人類が長命だからメリットになってる様に見えるだけなのでは?

ビタミンCを作れない変化の方が、ビタミンCが必要な住血吸虫の繁殖が抑えられてヒトの生存には有利というのはわかりますが、ではビタミンCがないと繁殖できない住血吸虫の方はなぜビタミンC合成能力を持たないのでしょうか。

「多くの宿主がビタミンCを合成してくれるからビタミンC合成能力なくてもよくなった」としてしまうと、「ヒトが果物を多く食べるようになったのでビタミンC合成能力がなくてもよくなった」が弱い説明だ、と書いているのと同じになってしまうので、もうちょっと違う理由付けが必要そうですね。

ビタミンCを「宿主の身体に入った合図」として使っているなら、住血吸虫がビタミンC合成能力を持たないのは普通では?

進化によって宿主に寄生するという性質を得る前は、その寄生虫の祖先もビタミンCを合成する能力があった(←そうでなければビタミンC不足で絶滅してしまう)筈なので、それではビタミンCを「宿主の身体に入った合図」としては使えない(ビタミンCが存在しても、それが寄生虫自身が合成したものなのか、それとも宿主が持っていたものなのか区別がつかない)ので、進化の過程で寄生する性質を得た初期の頃は「宿主の身体に入った合図」としてはビタミンC以外のものを使っていたとしか考えようがありません。

それならば何もビタミンCを合図にする必要もなければ、ビタミンC合成能力を失う必要も無いという事になりますから、コメ主が述べているように、

>「多くの宿主がビタミンCを合成してくれるからビタミンC合成能力なくてもよくなった」としてしまうと、「ヒトが果物を多く食べるようになったのでビタミンC合成能力がなくてもよくなった」が弱い説だ、と書いているのと同じになってしまう

という事になります。

すげーー!

サブイボなどストレスで皮膚の収縮にビタミンCが必要と聞いたけど、ビタミンC取ってなさそうなひとたちが多数派で元気なのに、少数派として病弱だからかなりがんばってなるべく自然な形で栄養素を食事からとっても疲労困憊で失われサプリメント(時に医者処方)も飲んでるのに化学物質過敏症にまでなり人権を失った。病弱気質は治らない。

過敏症体質ではない鈍感多数派はそもそも使う量が少ないのでは?

過剰摂取についてコメあったので補足

致死量もある、ってどっかで聞いたね

まあ、砂糖や塩、水にだって致死量は存在しますからね。それと同じ事です。

無理を押して極端な量を摂取しなければ済む話。

幸運者生存とは別の説か

色々あって面白いね

>ビタミンCの合成能力を失うという進化を起こした理由を「単に果物を沢山食べていた」で済ますのは、やや説明として弱い部分があります。

弱くない。食事から十分過ぎるほどのビタミンCが得られる環境においては、ビタミンCを合成出来る個体と出来ない個体との間に優劣の差は生じないから、ビタミンC合成能力とは別の形質で生存や繁殖において何らかの有利をもたらす新しい形質を突然変異によって得た個体が、偶々、ビタミンC合成能力を持たない個体だった場合、その新たな形質の効果により生存競争で生き残って増える個体はビタミンC合成能力を持たない個体ばかりとなるから、ビタミンC合成能力を持たない事自体は生存競争において有利をもたらさないからといって、ビタミンC合成能力を持たない血統に属するグループであっても生存競争において有利となる点を持たないとは限りません。

>進化生物学では長年、ビタミンCを体内で作れなくなった理由が謎とされてきましたが

前述した通り、謎とはされていない。

>人類の祖先は「ビタミンCを作らない」という大胆な方法で、寄生虫という泥棒から自分を守ったとも考えられる

それはおかしい。

体内でビタミンCが作られなくても主食としていた果物から十分な量のビタミンCを摂取していたのだから、たとえ体内でビタミンCが作られなくても体内がビタミンC欠乏状態になる事は無く、体内の寄生虫もビタミン不足に陥る事は無い筈なのですから、ビタミンC合成能力を持たない事は寄生虫対策にはならず、生存競争や自然選択において有利となる事も無いと考えられます。

3つ目についてはマウスの場合、合成器官である肝臓がやられてたっぽいから寄生虫の集中を防ぐ意味では効果あるんじゃない?

記事側:【「単に果物を沢山食べていた」という説明は弱い】

> 弱くない

果物を多く食べていたことは、確かに「ビタミンC欠乏症が発生しづらい環境」だったことを示しますが、それだけでは「なぜ遺伝子が壊れたまま固定されたのか」は説明しきれません。

進化では「有害でなければ失われてもよい」中立進化が起こり得ますが、それには「集団の規模や遺伝的浮動の影響」といった条件も絡みます。単に果物を食べていたからといって、必ずしも全個体がビタミンC合成能を失う方向に進むわけではなく、他種の霊長類でも果物食でありながら合成能を維持している例があります(例:一部の旧世界ザル)。

したがって「果物食だけで説明可能」というのは過度に単純化しており、「弱い」という記事側の指摘には一定の妥当性があると思います。

>「謎とはされていない」

現代のゲノム解析によって「GULO遺伝子の不活性化」によるビタミンC合成能力の喪失は説明できますが、「なぜそれが起き、固定されたのか」という選択圧や進化的経緯については依然として完全な合意はありません。

これは「原因遺伝子はわかっているが、進化的理由は未解明」という典型的なケースであり、学術的には現在も議論が続いています。

よって「謎とはされていない」という断言は誤りで、むしろ「分子機構は解明されたが、進化的背景は議論中」というのが正確です。

>「寄生虫対策説はおかしい」

重要なのは「慢性的な摂取不足ではなく、一時的な欠乏状態が起こりうるか」です。果物中心の食生活であっても、季節変動や環境変化でビタミンC摂取量が下がる期間があれば、宿主は致命的には至らない程度の欠乏を経験し、寄生虫にとっては不利になる可能性があります。

また、寄生虫によっては宿主から直接ビタミンCを奪う効率が悪く、合成能の有無が影響するという実験的知見も存在します。

この仮説は現時点で確証があるわけではないですが、「全くおかしい」と切り捨てるほど非合理なものではなく、研究者によっては「進化的圧力の一因になった可能性はある」と評価されうるものです。

>寄生虫の集中を防ぐ意味では効果あるんじゃない?

ちゃんと読んでいる?

ビタミンC不足にならなければそんな効果は得られないのですから、「そもそも食べ物から得たビタミンCだけでビタミンC不足にならない」環境で暮らしていた人類の祖先の場合、「ビタミンC合成能力の欠如」は「寄生虫の集中を防ぐ効果が無い」という話なのです。

>それだけでは「なぜ遺伝子が壊れたまま固定されたのか」は説明しきれません。

誰が「それだけ」と言ったのですか?

コメ主は

>ビタミンC合成能力とは別の形質で生存や繁殖において何らかの有利をもたらす新しい形質を突然変異によって得た個体が、偶々、ビタミンC合成能力を持たない個体だった場合

と言っていますよ。おそらくビタミンC合成に関わる遺伝子が存在していたものと同じ染色体に存在している別の遺伝子が変異する事で得た新しい形質という事なのでしょう。

>ビタミンC摂取量が下がる期間があれば

ビタミンC摂取量が下がる期間はて合成能力を持たない個体群の一部は生き残れたとしても、その他の個体は壊血病に罹り、生存する上で不利になります。それにもかかわらずビタミンC合成能力を持つように固定されていないという事は、ビタミンC摂取量が下がる期間は存在しなかったという事になります。

もしビタミンC摂取量が下がる期間が一時的なものに過ぎず、壊血病に罹るおそれが全くなかったのなら、

>ここで大切なのは、ビタミンCがないからといって、寄生虫が死んでしまうわけではないという点です。

>実際に、体内にいる寄生虫の数や大きさには変化がなく、生きていることが確認されています。

という事である以上、摂取量が下がる短い期間が終わって摂取量が通常に戻った長い期間の間に、寄生虫が新たな卵を産んで繁殖しますので、寄生虫防御効果は期待出来ないという事になります。(重要なのは

>ビタミンCを3週間切って1週間だけ補う

などという短いサイクルではないという点と、摂取量が多い方が通常であり、摂取量が多い期間が長く続くという点です)

ビタミンCの果物などからの口径摂取と、体内にあるビタミンC生成能力とを同一に考えるのは違うと思います。

体内にビタミンC生成能力があれば、ビタミンCの血中濃度が常に一定に保たれる可能性が高いですが、果物などの口径摂取によるビタミンCの血中濃度の場合は、血中濃度が一定に保たれるほどではなく、場合によっては一時的な欠乏症状態になることも考えられます。それでもある程度の期間動物は生き長らえ、再び摂取可能となるような生活は容易に想像できます。

この「体内生成によるビタミンCの血中濃度より、不安定な口径摂取によるビタミンCの血中濃度の違い」が寄生虫の生存に影響を与えた可能性は、仮説としては否定できない説得力はあると思います。

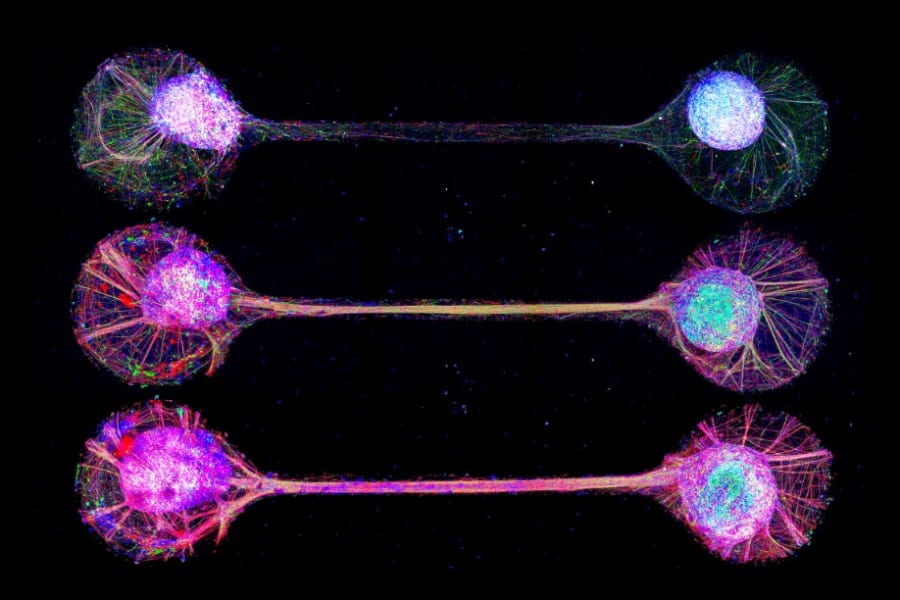

住血吸虫はビタミンCを合成できないとのこと。

確かに、一部の例外を除いて、宿主の体内にはビタミンCが豊富にあるので困らないし、むしろビタミンCを「宿主に寄生できたシグナル」として利用できる。

でも、寄生する前の幼虫はどうしてるんだろう。住血吸虫の幼虫はコラーゲンを合成しなくても良い?動物なのに?

幼虫は、卵にあったコラーゲンをやりくりしてほぼ成長することなく寄生の機会を待つのかもしれない。

幼虫は巻き貝の類に寄生するので、その巻き貝が合成したビタミンCを利用出来ます。

その幼虫が別の形態の幼虫に成長・変態して巻き貝の体内から水中へと泳ぎ出て、人間の皮膚のタンパク質を酵素で分解しながら皮膚表面から人間の体内に侵入します。

その巻き貝から出てから初めてビタミンCのある環境に到達した事を産卵開始のシグナルにしているという話なのではないかと思います。

尚、記事には

>ここで大切なのは、ビタミンCがないからといって、寄生虫が死んでしまうわけではないという点です。

>実際に、体内にいる寄生虫の数や大きさには変化がなく、生きていることが確認されています。

とありますから、少なくとも成虫はビタミンC不足では死なないようです。

成虫が死なないのであれば、幼虫もまたビタミンC不足だけでは死なないという可能性があるのではないでしょうか?

ホモサピエンスかその祖先がいつ頃ビタミンC合成能力を喪ったかはわからないけれど

かなり前から集落を作り、狩猟や採集をするために生活していたことは推察される。つまり、このビタミンC合成能力の欠損進化は「集落の中にある水源や環境を住血吸虫の卵で汚染しないために役立った」とは考えられませんか?

集落の外へ定期的に出て行かざるを得ないのは仕方ないとして、定住するのであれば「住血吸虫の生育サイクルを集落から遠ざけて集落を卵の汚染から守る」事にはつながったんじゃないかと。そうすれば「完全な汚染と感染の防止」にならないまでも、感染する人数を減らせる機会は増えたんじゃないかと思います。

日本の縄文人には狩猟採集生活でありながら定住生活を送っていた人々も一部には居た事が判明してはいますが、それはどちらかと言えば例外的な存在で、狩猟採集生活というものは、同じ場所で狩猟や採集を続けると狩りの獲物を狩り尽くしたり、採集すべき生物資源を採集し尽くしたりしてしまうおそれがあるため、一カ所に定住したりはせずに遊動生活を送るのが基本です。

人々が集落を作って定住するようになったのは、食糧源を狩猟採集に頼るのをやめて田畑から食糧を得る農耕生活へ移行した際に、動かせない田畑の世話をする必要があったというのが大きな理由です。

狩猟採集生活時代は定住する事が難しいため、基本的に集落は作られませんでした。

狩猟採集生活時代には集落が作られる事が殆どなかったのですから、「集落の中にある水源や環境」というものも存在せず、存在しなかったものを住血吸虫の卵で汚染しないために役に立つ事もほぼありませんでした。

ロリスやキツネザルのような曲鼻猿類はビタミンCを合成出来ます。

進化の過程において、この原始的な霊長類である曲鼻猿類の系統から真猿類の系統が分かれ、真猿類の系統から直鼻猿類に繋がる系統が分かれ、その直鼻猿類の系統がメガネザル類に繋がる系統と広鼻猿(クモザル,タマリンなど)に繋がる系統に分かれ、広鼻猿の系統から更に旧狭鼻猿(マカク,ヒヒなど)の系統が分かれ、旧狭鼻猿の系統から類人猿(オランウータン,ゴリラ,チンパンジー)系統が分岐し、類人猿の系統からホモサピエンスに繋がる系統が発生しました。

メガネザル類の系統~類人猿の系統はビタミンCを合成出来ませんから、人類の遠い祖先がビタミンC合成能力を失ったのは「曲鼻猿類と直鼻猿類の系統が分かれた約6300万年前」から間もなくの事で、少なくとも「直鼻猿類とメガネザル類に繋がる系統が分かれた約5800万年前」よりは前の事であると考えられています。

ビタミンC合成出来なくなったのは、ホモサピエンスになってからの事ではなく、ホモサピエンスの系統が発生するより遥かに前の出来事です。

住血吸虫類というと、生活史の中で水中生活があることから、寄生虫仮説を取るなら太古の原始的なサルが樹上ではなく、水辺で生活していたか水浴びや水辺で飲水していたことになります。フルーツバットも水浴びをする習性があったことになります。水辺を利用する哺乳動物は多くの動物種に渡っているわけですから、住血吸虫が脅威ならば多くの系統で収れん進化が多発的に起こってもよさそうです。

生物って面白いですね