・貝類の研究で、代謝率が高い生き物ほど絶滅の確率が高い可能性があるとわかる

・代謝率が高く、かつ狭い生息地に住む生き物は、特に絶滅する確率が高い

・貝類以外の生き物にも当てはまる相関性なのかを明らかにすることが今後の課題

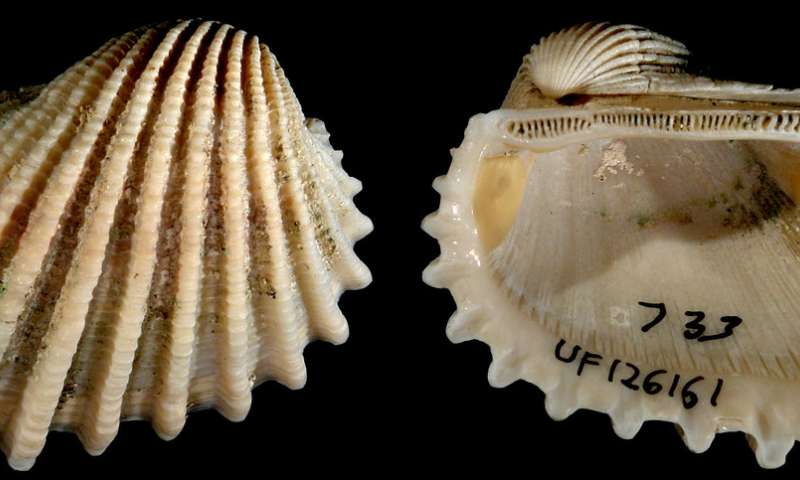

二枚貝や腹足類の化石と現存種の調査から、「怠け者な生き物」ほど絶滅せずに生き残る確率が高いことがわかりました。

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1885/20181292

カンザス大学の研究チームは、鮮新世中期から現在までの約500万年間に存在した299種の貝類の代謝率、つまり一日生きるのに必要なエネルギー量を分析しました。論文の筆頭著者であるルーク・ストロッツ氏によると、絶滅種は現存種と比べ代謝率が高く、生命維持に必要なエネルギー量が少ない現存種は生き残る確率が高いとのこと。

貝類を用いた理由は、生きたサンプルと化石になったサンプルの両方を、十分な数だけ入手できるからです。そのため、生きている貝類の生理学的知識も活用でいるというわけです。特にサンプルを採集した西大西洋は、化石になった貝類と生きている貝類の両方を数多く集めるのに最適な場所でした。

ストロッツ氏らは、代謝率が生き物の絶滅可能性を示す物差しの一つになり得ると考えています。代謝率は、生き物が絶滅へ向かうメカニズムを理解し、絶滅の危機にある生き物の正確な予測に役立つツールの一つになりそうです。

ただし、広い地域に生息する種と生息地が狭い種とでは状況が異なり、後者の方が絶滅の危険性はぐんと上がるようです。生息地が狭く、かつ代謝率も高い場合、絶滅する可能性がもっとも高いというわけです。

また、種の誕生や消滅が繰り返される中で、群集全体での累積代謝率は常に一定に保たれ、エネルギーレベルは変わらないこともわかっています。ある種が消滅するとその埋め合わせをするように、新種が生まれたり、既存の種が増えたりするからです。群集レベルでの代謝率は時間とともに変化すると思いがちです。しかし、これまでに多くの種が絶滅している二枚貝や腹足類ですが、全体のエネルギー摂取量は数百万年以上もの間変わっていないというのですから、驚きです。

今後の課題は、貝類に見られる代謝率と絶滅率の相関性を、他の生き物にどの程度一般化して当てはまるのかを明らかにすることです。今回の研究結果は少なくとも海洋生物に共通するものだと考えられていますが、ストロッチ氏らの研究チームは、他の分類群にも広げた場合に同じ結果が出るかを調べたいと考えています。果たして、この相関性が貝類だけのものなのか、脊椎動物や地上動物にも言えることなのか…興味は尽きませんね。

ひょっとしたら、無気力で怠惰なことは生き物にとって進化上のベストな戦略なのかもしれません。元気で活動的な生き物より、怠け者で不活発な生き物の方が生存していくのに有利ということかも…?もしあなたが、何もやる気がせず部屋に引きこもっていたとしても、心配はいらないかもしれません。

https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/6243

via: phys.org / translated & text by まりえってぃ

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)