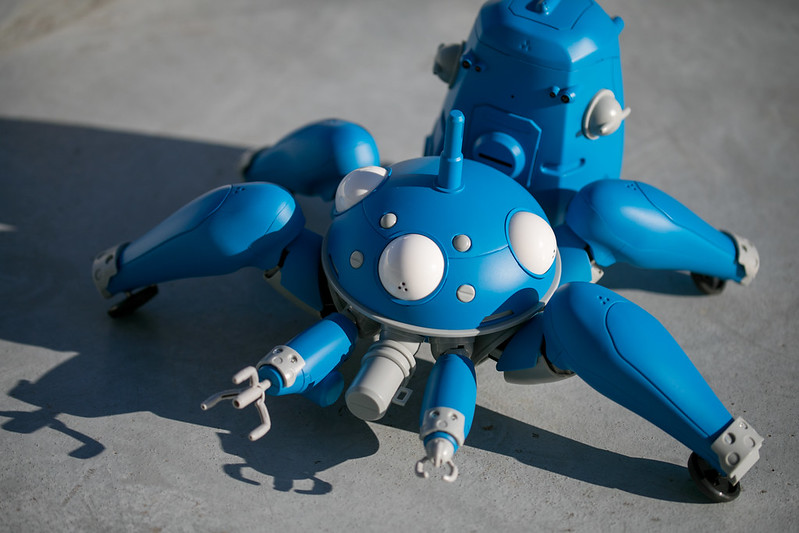

誰がいちばんネットで声を上げる?

政治に関わる人々には、熱心に参加する人もいれば、あまり興味を持たない人もいます。

なぜ人によってこんなに差があるのかを調べる研究は、これまでもたくさん行われてきました。

その結果、積み重ねられた研究結果は「性格」が政治参加に影響することが分かっています。

特に有名なのが「ビッグファイブ」と呼ばれる、性格を5つの要素で分類する考え方です。

これは、「外向性」(人と関わるのが好き)、「誠実性」(真面目で責任感が強い)などの性格を評価する方法です。

例えば、外向性が高い人は、人と交流することが得意なので、政治的な話題にも積極的に参加しやすい、といった具合です。

一方、近年では、人の性格には必ずしも良い面ばかりではなく、少し問題のあるような性格も存在すると考えられています。

その代表例として注目されているのが、「ダークパーソナリティ」と呼ばれる性格タイプでここには「サイコパシー(反社会的・衝動的な性格傾向)」や「ナルシシズム自己愛的傾向)」など人間の暗い側面が含まれています

最近の研究では、これらの「ダークな」性格傾向を持つ人は、政治活動を通じて、自分の力や存在感をアピールする傾向が強いことが指摘されています。

ただ、これまで行われてきた多くの研究は、実際に街頭や会議など「現実の場」で行われる政治活動を調べたものばかりでした。

また、研究が行われた国や地域も限られていました。

そのため、「ダークパーソナリティ」の人が、実際にオンラインの環境でも同じように行動するのかどうかは、よく分かっていませんでした。

しかし、今の時代は、スマートフォンやSNS(ソーシャルメディア)が普及したことで、誰でも気軽にネット上で政治的な意見を発信できるようになっています。

特にTwitterやFacebook、InstagramといったSNSは、いつでもどこでも簡単に情報を発信できるため、多くの人が気軽に政治的な話題に参加しています。

ネット上の議論では、怒りや感情的な意見ほど注目を集め、拡散されやすいことが知られています。

また、衝動的な行動や注目を求める性格(サイコパシーやナルシシズム)を持つ人にとって、SNSは簡単に注目を集められる絶好の場所になっているのではないかと考えられます。

さらに、最近注目されているのが、「FoMO」(フォーモ)という心理です。

FoMOとは「Fear of Missing Out」の略で、日本語では「取り残され不安」と言われています。

これは「周りの人が面白いことをしているのに、自分だけ仲間外れになったら嫌だな」という気持ちのことです。

例えば、友達が面白い動画や話題を共有しているときに、自分だけ知らないと不安になってしまう気持ちのことです。

政治の話題でも同じように、自分だけ議論に参加できないと感じると、焦りや不安を感じてしまう人がいます。

そうした人は、「とりあえず参加しておこう」と、軽い気持ちで政治の話題に参加してしまう可能性があるのです。

一方で、人間にはこうした衝動や不安を抑えるための力もあります。

それが「認知能力」、つまり「冷静に物事を考え、判断する力」です。

「認知能力」は車で例えるとブレーキの役割を果たします。

ブレーキがよく効く人は、すぐに感情的になったり、勢いだけで行動したりすることが少なく、よく考えてから発言します。

反対に、ブレーキが弱い人は、感情に流されて衝動的に発言してしまいやすくなります。

つまり、オンライン上で政治的な発言をするかどうかは、「ダークパーソナリティ」や「FoMO」といった衝動や不安という「アクセル」と、冷静な判断力という「ブレーキ」のバランスによって決まる可能性があります。

では実際に、ネット上の政治活動には、どのような人が積極的に参加しているのか?

また、性格と認知能力の関係は、文化や国によって違いがあるのか?

今回の研究チームは、この点について、多くの国々の人を対象にした詳しい調査を行うことにしました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)