細胞にも右利きと左利きがあるという驚き

私たちの体を鏡に映すと、たしかに「左右対称」に見えるかもしれません。でも、少し視点を変えてみると、不思議な左右の“違い”が見えてきます。

たとえば、心臓はほとんどの人で体の左側に寄っていて、肝臓は右側。顔もよくよく見ると、微妙に左右で形や表情が違っています。

この「左右非対称性(さゆうひたいしょうせい)」は、人間だけでなく、動物や植物にも当てはまります。

身近な例だと、カタツムリの殻。右巻き・左巻きの種類があり、どちらに巻くかは生まれつき決まっていて、一つの種の中でもほとんど例外がありません。

実は魚やカエルの内臓の並び方も、必ず決まった“向き”を持っています。左右非対称は、体の“設計図”にあらかじめ書き込まれているのです。

なぜ生き物はこんなふうに「左右」を分けているのでしょうか?

単なる偶然ではありません。たとえば私たちの心臓が体の中央ではなく左側にあるのは、血液の流れや内臓どうしの位置関係を効率よく保つためだと考えられています。カタツムリの巻き方も、殻の強度や繁殖戦略に影響していることが研究から分かってきました。

でも、「どうやって体の左右が決まるの?」という問いは、生物学の最大級の謎のひとつです。卵から一つの細胞として始まった命が、どうやって“右”と“左”を見分けて体を作っていくのか——。

このミステリーに挑む研究は、カタツムリ、ショウジョウバエ、カエル、マウスなど、さまざまな生物で進められてきました。

最近になって、この謎に迫るカギが「細胞そのもの」に隠されていることが分かってきました。

私たちの体は数十兆個の細胞からできていますが、実はその細胞一つひとつにも「利き手」がある――そんな驚きの発見が、さまざまな生物で報告されています。

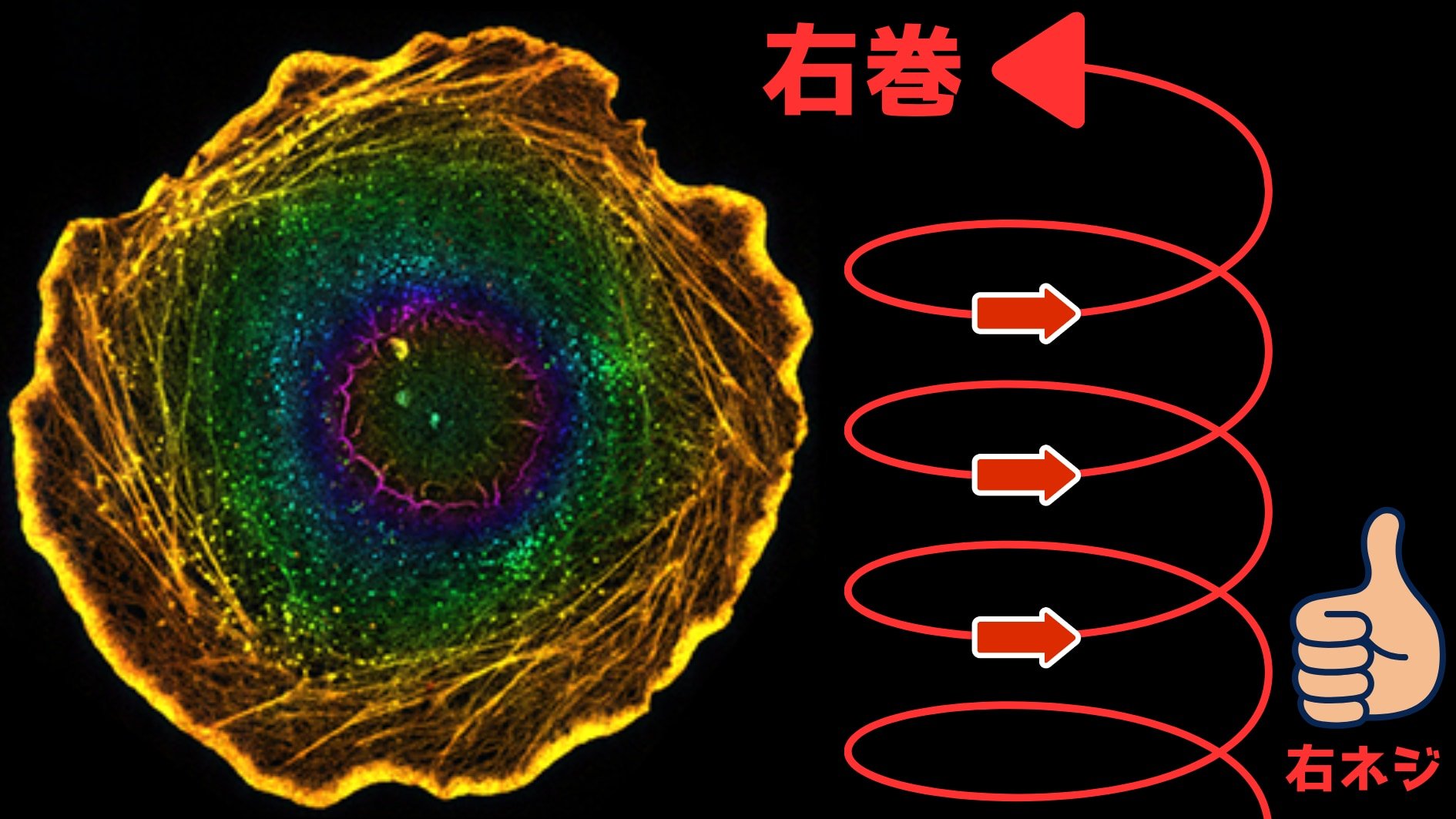

この細胞レベルの“利き手”は、科学用語で「キラリティ」と呼ばれます。

右手と左手のように、見た目はそっくりでも決して重ね合わせることができない性質。

それが、細胞にも備わっているのです。

具体的には、例えば神経細胞をシャーレの中で育てると、そこから伸びる突起が右巻き、もしくは左巻きの「ぐるぐる回る」動きをすることがあります。

また、皮膚などにある「繊維芽細胞」では、細胞骨格がらせん状に配列されるパターンが観察されています。

どちらも、細胞が自分自身の「右・左」をもって動いている証拠です。

けれども、なぜ細胞はこうしたキラリティを持つのでしょう?

そのヒントは、さらに小さな“分子の世界”にあります。

タンパク質やDNAなど、細胞を作る材料の多くは、実は「右巻き」「左巻き」といったねじれた形(キラリティ)をしています。

この“分子レベルのねじれ”が、細胞の骨組み=細胞骨格の中で規則正しく並び、さらには細胞全体の「回転運動」にまで発展していく――そんな「ミクロからマクロへ」の階層的な情報伝達が、生命の左右非対称性の根源かもしれない、と考えられるようになってきたのです。

実際、細胞骨格をつくる「アクチン」や「微小管」という糸状のタンパク質、アクチンを動かす「ミオシン」、アクチンを伸ばす「フォルミン」などは、それぞれ独自の“向き”や“回転”をもっています。

これらの分子が特定のパターンで動くことで、細胞が“決まった方向”に回る性質――まさに「細胞の利き手」が現れるのです。

しかし、「分子のねじれ」がどうやって細胞全体の動きに変換されるのか。

そのプロセスは、長年「ブラックボックス」でした。

そこで今回の研究は、ヒトの腸の上皮細胞(Caco-2細胞)を使い、最先端の顕微鏡と理論シミュレーションを駆使して、この“ねじれから回転へ”のしくみを、ミクロからマクロまで可視化したものです。

分子レベルの小さなねじれが、どのように細胞全体の大きな回転に変換されるのでしょうか?

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)