私たちの体の「左右の違い」は1個の細胞から始まっていた

今回の研究では、ヒトの大腸がんから作られた「Caco-2細胞」という特殊な細胞を実験に用いました。

この細胞は実験室でよく使われるもので、人の腸の表面をつくる細胞に性質がよく似ています。

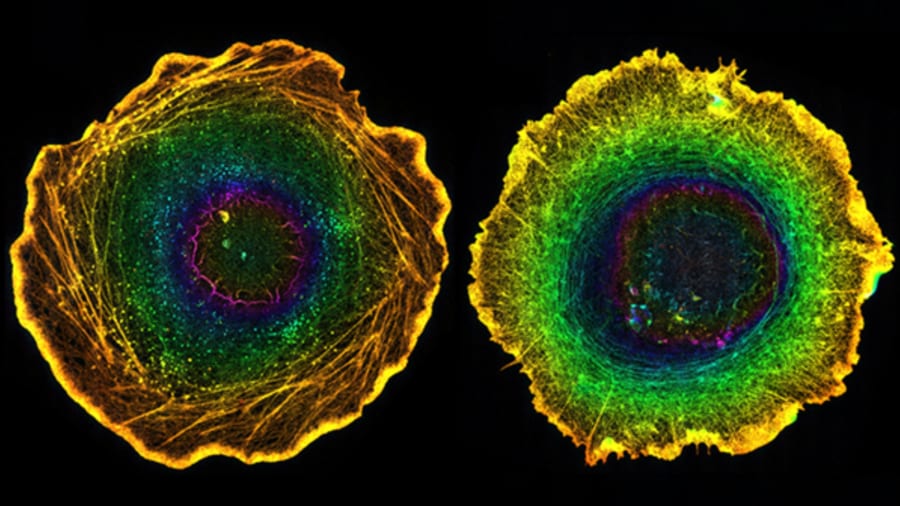

研究チームは、このCaco-2細胞を1つ1つバラバラの状態で育てて、顕微鏡でじっくりと観察してみました。

すると驚くことに、観察したほぼ全ての細胞で、細胞の中心にある「核」とその周りの「細胞質」が時計回り(右回り)に回っている様子が確認されました。

核とは細胞の中心部分にあって、遺伝情報(DNA)が入っているとても重要な場所です。

細胞質は核の周りを埋めているゼリーのようなもので、細胞の中でさまざまな活動が起こっています。

核と細胞質が一体となって、まるで小さなコマのようにぐるぐると右回りに回転していたのです。

この回転の速さを測ったところ、平均で1時間に約50度の速度であることが分かりました。

さらに興味深いことに、核が反時計回り(左回り)に回転している細胞はまったく見られませんでした。

こうした一方向だけに回転する現象は、この細胞が明確に「右回りの利き手」を持っていることを意味しています。

では、どうして細胞が右回りに回ってしまうのでしょうか?

研究チームは、この謎を解くために、細胞の内部を支える「細胞骨格」という構造に注目しました。

コラム:細胞骨格って、どんなもの?

「骨格」と聞くと、私たちの体の中にある固い骨や、カルシウムでできた“骨”を思い浮かべるかもしれません。でも、細胞の中に“骨”のような固いものが入っているわけではありません。細胞骨格(英語では「cytoskeleton:サイトスケルトン」)とは、実はとても細くてしなやかな“糸”や“ネット”が、細胞の中を縦横無尽に張りめぐらされている状態のことです。この細胞骨格は、いわば「細胞の中の“秘密の骨組み”」。柔らかいゼリーのような細胞質の中で、細胞の形をしっかり保ったり、動かしたり、力を伝えたりする役目を果たしています。たとえるなら、テントの中に張ったロープや、風船の中に隠れているゴムの骨組みのようなもの。実際の細胞骨格は、太さが数ナノ~数十ナノメートルという超極細の“糸”でできていて、いくつかの種類があります。これらの細胞骨格は、必要に応じて組み立てたり分解したりできる“動く骨組み”であり、私たちの体の骨のように硬くて動かないものではありません。つまり、細胞骨格とは、「細胞の中で形づくりと運動を支える、しなやかで生きた“骨組み”」なのです。

細胞骨格は、私たちの体で言えば骨や筋肉のような役割を持ち、細胞の形を支えたり動きを作ったりしています。

主に細胞骨格を作っているのは「アクチン繊維」と「微小管」と呼ばれる2種類の糸状の構造です。

これらが細胞の中でどんな配置をしているのかを調べたところ、面白いことが分かりました。

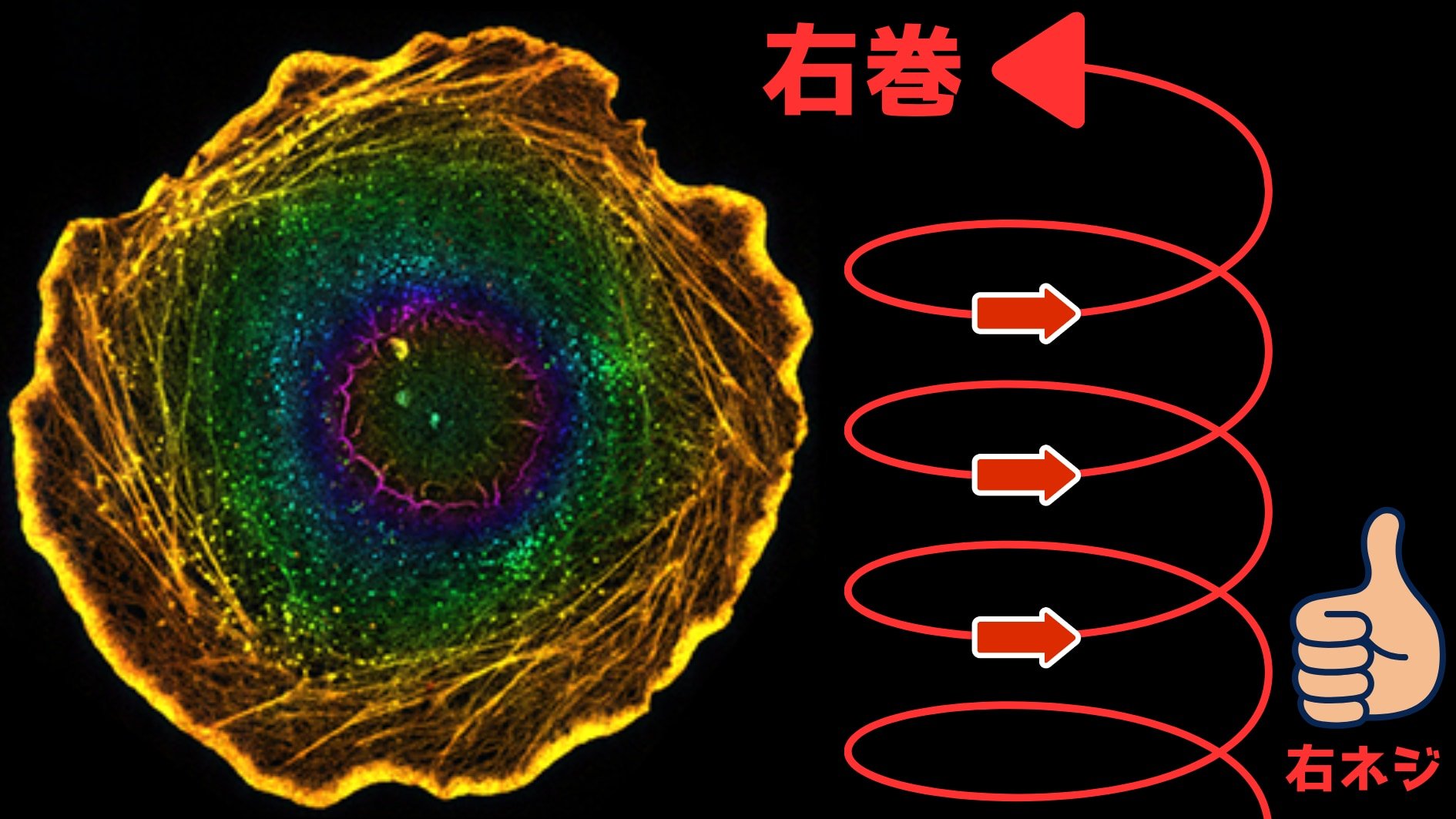

細胞の外側の方にあるアクチン繊維(ストレスファイバー)は、細胞の中心から見て時計回り方向にらせん状の模様を描いていました。

一方で、微小管は逆に反時計回りの模様を描いていました。

つまり、細胞の中には「時計回り」と「反時計回り」の2つの渦巻き模様が共存していたのです。

このことから、研究チームは「細胞骨格が、細胞の回転方向を決める鍵を握っているのではないか」と考えました。

そこで次に、細胞骨格が回転にどのように関わっているのかを確かめるため、ある実験を行いました。

細胞骨格の働きを部分的に止める薬を使い、それによって細胞の回転がどう変わるかを調べました。

まず微小管の働きを止める薬を使ったところ、細胞の回転はまったく止まりませんでした。

一方、アクチン繊維の働きを止める薬を使うと、回転は完全に止まってしまいました。

さらに、アクチン繊維を動かす役割を持つ「ミオシンII」というタンパク質の働きを止めても、細胞の回転は大きく低下しました。

この結果から、細胞の回転を生み出している重要な仕組みは、微小管ではなく、アクチンとミオシンIIからなる「アクトミオシン系」にあることが分かりました。

例えるなら、細胞を回すエンジンの正体はアクトミオシンという筋肉のような仕組みだったのです。

では、このアクトミオシンがどのように回転を生み出しているのでしょうか?

研究チームは、この仕組みをもっと詳しく調べるために、アクチンの働きを調節するタンパク質「フォルミン」にも注目しました。

フォルミンはアクチン繊維を伸ばす際に、ねじりながら組み立てる性質があり、細胞の回転を生み出す仕組みに関係していると考えられていました。

研究チームは、「もしフォルミンの働きを止めたら細胞の回転が止まるのでは?」と予想して実験を行いました。

ところが意外にも、フォルミンを止めても細胞の回転は止まるどころか、むしろわずかに速くなってしまいました。

このとき細胞内部のアクチン繊維の配置を詳しく観察すると、細胞の外側にあった渦巻き状のアクチンが完全に消え、代わりに細胞の中心近くに同心円状のリング構造(輪っか)が強く現れていました。

つまり、渦巻き状の構造がなくなっても、細胞の回転が続くということは、このリング状のアクチンこそが回転を起こしている可能性を強く示しています。

このリング構造は、「アクトミオシンリング」と名付けられました。

さらに詳しく観察すると、このリングは細胞の背中側(細胞の上面側)に形成されており、細胞の内部で核の周りを時計回りにぐるぐると回っていることが確認されました。

さらに、このリングの内側付近が最も速く回転していることも分かりました。

これらの結果から、細胞が回る仕組みを生み出しているのは、細胞の背中側にできるアクトミオシンリングであることが強く示されたのです。

しかし、ここで新たな謎が生まれます。

円形の「アクトミオシンリング」という輪っかが、どうして特定の方向、つまり時計回りだけに細胞全体を回転させることができるのでしょうか。

普通に考えれば、左右どちらにも回りそうなものです。

この不思議な現象を解き明かすために、研究チームは「理論」という武器を使って挑みました。

この理論のヒントは、最近の物理学で注目されている「アクティブマター」という考え方にあります。

アクティブマターとは、自分で動く力を持つ小さな粒子が集まって、思いもよらないパターンや動きを生み出す現象のことです。

たとえば鳥の大群や魚の群れが一斉に向きを変えるとき、あるいは細胞が自発的に移動したり形を変えたりするときにも、アクティブマターの考え方が使われます。

今回の研究では、特に「アクティブカイラル流体(流体=液体や気体のように流れるもの)」という理論モデルを用いました。

これは、細胞の中のアクトミオシンリングのように、ただ流れるだけでなく“ねじる力(トルク)”も持つ特殊な“動く流れ”を数式で表す考え方です。

イメージとしては、単に水が流れるのではなく、輪ゴムのように自分でグルグルねじれて流れる“渦”が生まれるようなものです。

この理論を細胞の実験結果に合わせてシミュレーションしてみると、なんと、実際の細胞と同じようにアクトミオシンリングの位置――つまり細胞の背中側(上側)にリングがある場合だけ、時計回りの回転が生まれることが分かりました。

さらに、リングが細胞の下側(腹側)にあるように人工的に位置を変えると、細胞の回転は完全に止まってしまう、という予測も立てられました。

この理論の正しさを確かめるため、研究チームは実際に細胞で追加の実験を行いました。

薬を使って、もともと背側(上側)にあったアクトミオシンリングを下側(腹側)へ“引っ越し”させてみたのです。

すると、理論通り、細胞の回転はピタリと止まりました。

つまり、細胞が右回りに回転するためには、“同心円状のアクトミオシンリングが背側にあること”が絶対に必要だと証明されたのです。

ここで注目すべきは、アクトミオシンリング自体は「非キラル構造」、つまり見た目には左右対称で、一方向への“クセ”を持っていません。

それなのに、実際の細胞では“時計回り”という一方向だけの動きが生まれる――これは従来の常識を覆す発見でした。

分子レベルのちょっとした「ねじれ」が、細胞全体の大きな“動き”に伝わり、しかもそれが顕微鏡でもはっきり観察できる「現象」として現れるのです。

この一連の研究によって、これまで謎だった「細胞がどうやって自分の“利き手”を決め、左右の違いを作り出しているのか」という問いに、大きな一歩が踏み出されました。

ミクロな分子の“ねじれ”が、細胞スケールの“ダンス”を生み、その積み重ねが生物の体の“左右”という壮大な物語につながっていく――そんな生命の不思議とロマンを感じさせる成果となったのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)