人がAIに「礼儀正しくない」理由とは?

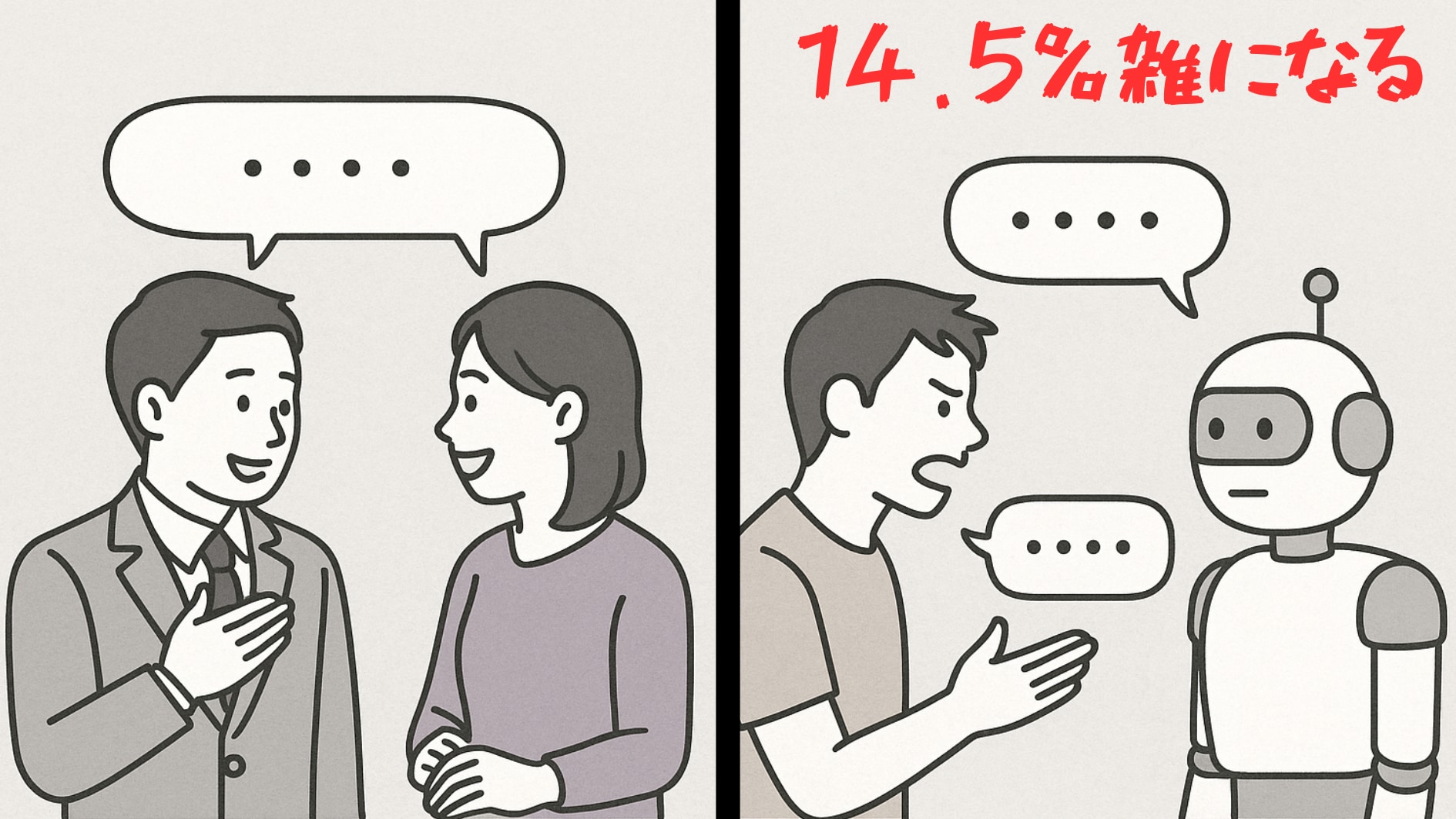

「相手がAIだと分かると、ついつい丁寧な言葉を使わなくなってしまう──」そんな感覚を持ったことがある人も多いのではないでしょうか。

例えば、スマホやスマートスピーカーの音声アシスタントに対して、「ちょっと天気教えて」と気軽に呼びかけることがありますよね。

これがもし本物の人間相手なら、「恐れ入りますが、今日の天気を教えていただけますか?」というように、もう少し丁寧に言い直すことがほとんどでしょう。

こうした違いは、私たちの日常の中で「あるある」な現象として自然に起きているかもしれません。

実際、人間は相手や状況によって自然に言葉遣いを変える生き物です。

心理学の世界では、この現象を「コミュニケーション順応理論」と呼んでいます。

これは少し難しそうな名前ですが、要は「相手に合わせて話し方や表現を自然と変える」という、人間なら誰しもが持っているコミュニケーションのクセを説明する考え方です。

例えば、小さな子どもにはゆっくりと簡単な言葉を使い、先生や職場の上司には敬語で丁寧に話す、親しい友達にはくだけた口調を使う、といった具合です。

話す相手や場面に応じて、自動的に言葉遣いを調整しているというわけですね。

さて、ここで問題となるのが、相手が人工知能(AI)の場合です。

相手がAIだと私たちは、「機械だし、感情なんてないだろうから丁寧に話す必要もないだろう」と無意識に感じてしまう可能性があります。

言い換えれば、私たちはAIを「気を遣わなくてもいい相手」として認識してしまっているのかもしれません。

ところが、ここで意外な盲点が生じるのです。

というのも、AIチャットボットや音声アシスタントを開発している技術者たちは、AIが人間とのコミュニケーションを円滑にできるようにするために開発を進めています。

そのため、人間同士の対話データを使ってAIを学習させています。

例えば、企業のカスタマーサポート担当者とお客さんのやりとりを大量に記録し、AIに読み込ませています。

こうすることでAIは、人間同士の自然な会話パターンや丁寧な表現方法を覚えるわけですね。

しかしここで重大な疑問が浮かび上がります。

もし実際のユーザーが、人間相手ではなくAI相手にだけ、大きく異なる話し方をしているとしたらどうなるでしょう。

AIは人間同士の丁寧な言葉遣いや文章を「普通の話し方」として学習しています。

ところが実際にやってくるユーザーからのメッセージは、AIが慣れているはずの丁寧なものではなく、いきなりフランクでぶっきらぼうな言葉遣いになるかもしれないのです。

そうなれば、AIは「想定外の言葉遣い」が急に飛んできたことで混乱し、本来の性能を十分に発揮できなくなってしまう可能性があります。

研究チームは、まさにこの盲点を突き止めることを目指しました。

まず1つ目の基本的な問いとして、「人は本当にAI相手だと話し方が変わってしまうのか?」という点を調べようとしたのです。

もしそれが事実であれば、AIの学習方法やコミュニケーション設計にも新しい工夫が必要になります。

また2つ目の問いとして、「話し方が違うことで本当にAIの理解力に影響が出るのか?」という点を詳しく検証しました。

そしてこの2つ目の問いの中には、よく耳にする「AIが理解できるようにユーザー側の言葉遣いを丁寧に直せばいい」という通説も含まれています。

本当にそれで解決できるのでしょうか。

単純にユーザーが丁寧に話せば、それだけでAIの理解力は改善するのでしょうか。

それとも問題はもっと複雑で、AIの学習そのものに大きな改善が必要なのでしょうか。

研究チームは、この誰もが気づかなかった「言葉遣いの盲点」を深掘りし、真相を明らかにするために正面からこの研究に挑みました。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)