人類の『知性』は『精神の不安』と引き換えだったかもしれない

さて、研究チームはどんな方法でこの進化の謎を調べたのでしょうか。

彼らが使ったのは、私たちのDNA、つまり遺伝子に刻まれた過去の痕跡を調べるという方法でした。

遺伝子というのは、親から子へと受け継がれる、身体や性格、能力などを決める設計図のようなものです。

そしてこの遺伝子は、長い長い進化の歴史の中で少しずつ変化を繰り返し、今に至っています。

例えるなら、遺伝子は過去から現在までの歴史が書き込まれた年輪のように、それを調べることで、どんな変化がいつ起きたのかを読み取れるというわけです。

今回の研究では、人類の遺伝子(ゲノム)上に見られる「変異」と呼ばれる小さな変化に注目しました。

この変異が起きた年代を推測できるデータベースと、世界中の人々の遺伝子情報を集めた大規模な研究データ(GWAS:全ゲノム関連解析)を組み合わせました。

こうして約500万年前から現代に至るまで、人類の脳や認知能力、そして心の健康に関する遺伝的変化が、いつ頃起きていたのかを探ったのです。

こうして興味深い結果が見えてきました。

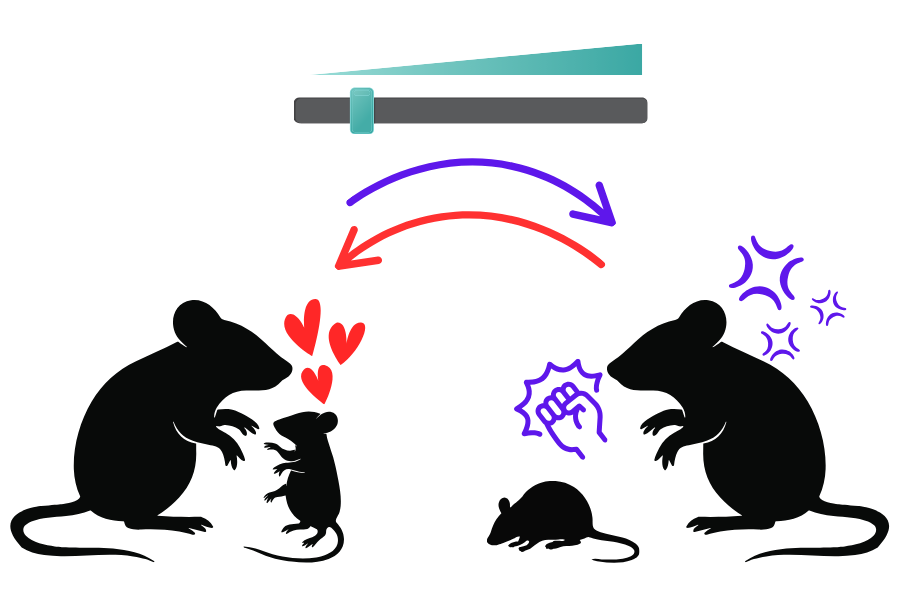

それは、脳や心に関する遺伝子変異が出現した時期に、はっきりとした順番があったということです。

まず、脳や神経の基本的な働き、つまり神経系全般に関する遺伝子の変化が最初に現れました。

この最初の変異の時期は中央値(データの真ん中)が約80万年前と推定されました。

その後で、より高度な知性や問題解決能力、つまり認知能力に関わる遺伝子変異が次に現れ、その時期の中央値は約68万年前でした。

そして流動性知性と呼ばれる未知の問題を解決する力は50万年前に変異の中央値があり、そのすぐ後を追うように精神疾患、つまりこころの脆さに関連する遺伝子変異が中央値で約47.5万年前という順番で登場したのです。

イメージとしては、人類の進化という長い一本道の上に、まず脳や神経の基本機能の「山」ができ、その次に高度な認知機能という「第二の山」、そして最後に精神疾患に関する「第三の山」が並んでいる感じですね。

実際、統計的にも、この「①神経系 → ②知能 → ③心の脆さ」という順序は有意に示されました。

つまり、人類は脳や認知能力を段階的に発展させながら、その過程で精神の不安定さも少しずつ背負い込んできたのかもしれません。

皮肉にも、賢くなるという「メリット」を得る代わりに、こころが脆くなるという「デメリット」も受け入れざるを得なかった可能性が示唆されました。

言い換えると、人類の祖先が高性能な脳を手に入れ、知性を高度化するにつれて、心の不調や精神的な弱さも同時に進化してしまったと考えられるのです。

研究を主導したイラン・リベディンスキー氏(アムステルダム自由大学 CNCR研究所)は、この結果について「人類の脳が進化する中で、知能の発達と精神疾患リスクの増加は、まるで交換条件のように同時に現れた可能性がある」と述べています。

つまり、知能という素晴らしい能力を手に入れるために、私たちは精神的な繊細さという代償を支払ったかもしれません。

さらに驚くべきことに、精神疾患に関する遺伝子変異の一部は、非常に最近になってから登場していました。

たとえば、うつ病のリスクを高める遺伝子変異は約2万4千年前、アルコール依存症に関連する変異も約4万年前という、進化の歴史から見ればごく最近の出来事だったのです。

まさに「つい昨日」と言えるような近い過去に、私たちのこころの弱さを引き起こす遺伝子変異が生まれていたのですね。

こうした最近の変化は、人類が農耕生活を始めたり、社会の仕組みが急激に変化したことと関連していた可能性があると報告されています。

実際、他の研究では農耕が始まった約1万年前以降、うつ傾向に関連する遺伝子が過剰に見いだされたとの報告もあります。

私たちのこころの不調という問題は、社会の変化に伴って進化的に加速した可能性があります。

また、今回の研究では、人間の「言語能力」が進化した時期についても新たな手がかりが見つかりました。

最近の改変を多く含む遺伝子が、言語を司る脳の部位で特に高く発現していたのです。

具体的には、脳の中でも「ブローカ野」という言語を扱う領域で、こうした遺伝子の活動が高い発現として観察されました。

言語というのは人間の知能の中心的な機能ですから、この結果は、言語の働きに関わる部位で比較的最近の遺伝的改変が目立つという手がかりを与えます。

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)